羽津の昔「子どもの遊び」

1.いろいろな遊び

| (2)人数が少なくても | |

| しょうや | |

| メンチ(パー) | |

| クギさし | |

| 石だし | |

| カッチン玉 | |

| 穴一 | |

| もうておいでなー | |

| ゴマまわし | |

| ラケット | |

| インサン(インシャン) | |

| ごらめ | |

| 石けり | |

| てつ入れ | |

| いっけんけん | |

| うろことり | |

| 陣とり | |

| ケンケンずもう | |

| 墨つけ | |

| にらみっこ | |

| かげ絵 | |

| 将棋の山くずし | |

| かずとび | |

しょうや

メンコのことである。明治末には、四角いのはなく、円形のしょうやばかりだった。表には、源義経や曽我兄弟などの武者や本居宣長など文人の絵がかいてあった。戦争の絵も多く、日露戦争後は、東郷元帥や乃木大将の絵もあった。そして、絵のすみには、一十百千万億兆京のいずれかの数字と庄・狐・砲の3つのいずれかの文字が書き入れてあった。庄は庄屋、狐はキツネ、砲は鉄砲を意味していた。

- アブチン

各人が自分のしょうやを1枚ずつ出して地面へ置く。そして、ジャンケンで勝った者から、自分のしょうやを持って他の者のしょうやに打ち当て、それを裏返しにすれば自分のものにする。こうして取られた者は、代わりの1枚を出す。裏返しに失敗すれば次の者と交代するが、失敗しないかぎりは何枚でも取れる。相手のしょうやの端にあるゴミや砂をとると少し隙間ができて、裏返しやすくなるのだが、これをしてもよいかどうかは、最初に決めておく。また、しょうやを投げる時、着ているハンコの裾であおって風をたてるのも反則かどうか決めておく。この遊びでは、自分のしょうやを取られるのが悔しくて、何とかして裏返されないように、油やロウをぬったり、裏を二重張りにしたりして、重さをふやす工夫をした。

- ヌキ

これは、5枚出しとか3枚出しとか最初にに決めた一定の枚数を出しあい、それを高く積み重ね、さらにその上へ小石をのせて重りをかけておく。ジャンケンをして勝った者から、自分の「てつ」のしょうやを打ち当て、一番下にある1枚だけをぬき出せば、積み重ねてある全部のしょうやがもらえるといった非常に高級でバクチ性の強い遊びである。これをする時のしょうやのもち方には3通りがあった。1つは、アブチンの時と同じ持ち方で、しょうやの表に4四本の指をのせ、裏を親指ではさむというもの。2つ目は、「清流」といって清のつく名の子が得意とする流儀で、これは中指と親指でしょうやの円い縁をかかえ、人さし指で表面をおさえて固定するといった持ち方。3つ目は、「金流」といって金のつく名の子が得意とした流儀で、人さし指と中指のあいだにしょうやをはさみ、親指で固定するといったものであった。

- ショウキイテ

花札バクチと同じで、花札のかわりにしょうやを使ったものである。「ショウキイテ」のショウは庄屋、キイは狐、テは鉄砲のことであった。つまり、しょうやの絵のすみに書き入れてある3つの文字を使い、それの当てあいをするのである。3枚なり5枚なり出しあったしょうやを何回も切って積みあげる。そして、一番下にあるしょうやが、3つの文字の内のどれかを言い、それぞれが自分のしょうやを何枚ずつか賭けに出すのである。この他にも、しょうやの表に書いてある数字を使い、それぞれのしょうやを出しあって、数字の多い方が勝ちとなり、相手のをもらうというやり方もあったが、これはショウキイテよりは穏健であった。ショウキイテは、賭け事の好きな年長者がやったもので、誰もがやった遊びとは、少しく趣を異にしている。

しょうやを使ったこの遊びに強い者は、どんどん相手のものを取ってくるので、いつのまにか数がふえていき、中には何千枚というしょうやをぎっしりと木箱に詰めて持っている者もいた。

因みに、明治末のしょうやの値段は、40枚が1銭であった。

メンチ(パー)

しょうやを十円玉ぐらいの大きさに小型化したもので、「パー」とも呼んでいた。おそらく大正の末頃に出たものであろう。明治時代にはなかった。

表には、しょうやと同じような絵が描いてあり、また円い縁には蝋をぬって滑りやすくしてあった。これは、親指と人さし指で縁のところをはさんで持ち、指をすばやくすぼめた反動でメンチをとばす時の指の滑りをよくするためであった。

メンチの遊び方としては、この遠くへのとばしあいの他に、これを机の上などに出しあい、口を大きくあけて「パー」と息を吹きかけてその勢いで裏返しにすることを競うというのもあった。うまく裏返しにすれば自分のものにすることができるのだが、口をすぼめて長く息を吹きかけるのは反則で、口をあける際の一息で裏返しにすることになっていた。

クギさし

クギさしには、四寸針とか五寸針といった長い針を使った。これは、当時としては貴重品であったから、苦労して手に入れた1本の釘をとても大切にしていた。投げやすいように頭の部分をひしゃげて平らにした釘を、しょっちゅう石などで磨いて尖端をとがらせ、ピカピカにしていたものだ。釘を地面につきさす時には、親指と人さし指の腹で釘の頭をはさんで投げるのだが、その人さし指の腹は擦り切れて血が出たりした。

- 2人でやる時には、10センチくらいの直線をひき、その両端にお互いの釘を立てる。3人の時には、一辺が10センチくらいの三角形、4四人の時には四角形をかき、それぞれの頂点に釘を立てる。そして、ジャンケンで勝った者から地面に釘を打ちつけ、倒れずに突きささったらその地点と出発点を線で結ぶ。途中、釘が倒れたり、自分や相手の線と交差したりしたらダメで、その時は交代する。こうして、次々と釘をさしては線で結んでいき、早く相手の釘を囲んで脱出できなくしてしまった方が勝ちとなる。

- ジャンケンで負けた者が、まず地面に釘を打ちつける。その釘をめがけて、ジャンケンに勝った者が自分の釘を打ち当てる。そして、相手の釘を倒し、しかも自分の釘は倒れずに地面に突き立っていたら、相手の釘は自分のものになるというもの。相手の釘が地面に寝ている場合には、それをめがけて自分の釘を打ち当てて少しでも動かせば、自分のものになる。もちろん、その時も打ち当てた自分の釘は地面に突き立っていなければならない。釘を寝かせてしまうのは不利であるし、突きささり方が浅いと倒れやすいので、できるだけ深く垂直に突きさすのがコツであった。

- ある程度の距離をおいた所に、四角か丸の枠を画き、それをめがけて釘を投げつけ、うまく枠の中心部へ突き立てることを競った。

クギさしは、遊びの経験を充分みにつけた者どうしでやるもので、手なれない者がやるのは非常に危険である。特に、運動能力や反射神経に問題があるといわれてる現代っ子たちには、あまりすすめることはできない遊びである。昔でも、地面からはねかえった釘が目にささった者もいたと聞く。尤も、どんな遊びでも、危険は多かれ少なかれつきまとっているもので、それを恐れていたら何もできなくなってしまうのだが…。

石だし

後のカッチン玉のやり方と同じであるが、まだそんな遊具のなかった明治の末頃には、石を使ってこのような遊びをしたのである。

地面に円を描き、その中へ各人が持ち寄った小石を置く。そして、一定の距離をおいた地点から、「てつ」という親の石を投げて円の中の石をはじき出し、うまく出した石は自分のものにするという遊びだった。当時の小学校(現在の羽津町15-13辺りにあった)の東北にあった石垣のあたりに、四角い形の石があり、表面には少し凹んだ穴があいていた。その穴へ各人が持っている小石を入れ、これに「てつ」をぶちあてて、外へはじきだすことを競争することもした。

カッチン玉

ビー玉のことである。明治の終わりの頃には、すでに村のよろず屋で売られていた。しかし、後に出てきた色つきや鉄製のものは殆んどなく、ラムネの玉みたいなものが多かった。

このカッチン玉を使った遊びは、昭和になると色々なやり方へ発展したのだが、当地の場合、それまでは唯一のやり方しかなかったようだ。

まず、地面に丸か四角を描き、そこへ各人のカッチン玉を置く。それをめがけて、一定の距離をおいた地点から「てつ」にした親玉を投げ、当るか線の外へ出るかすれば、その玉を自分のものにすることができた。

投げる距離は、仮に年長者を五歩はなれた所からとすれば、年少者は三歩の所からで良いといったぐあいにハンディをつけた。

これは、カッチン玉のなかった頃に行なわれていた「石だし」のやり方と同じであり、石をカッチン玉にかえただけのことであった。

穴一(あないち)

この遊びは、江戸時代においても各地で盛んだったらしいが、明治の末でも、まだ盛んに行なわれていた。

ただ、これは子供の遊びというより、子供よりは少し大きい娘さん達が中心になってやったもので、そこへ男の若い衆が面白がって加わることもあった。それも、しょっちゅうやっていたわけではなく、やるのは「紋日(今でいう祝祭日)」だけと決っていた。

当時、文久銭はまだ貨幣価値があり、八厘として通用した。この文久銭を使って遊ぶのだが、まず家の土台の前に、直径が10センチくらいの浅い穴を掘る。そして、2~3メートルくらい離れた所から文久銭を投げ、土台の木にあてた後、穴の中へ入れることを競う。そして、穴の一番中央へ入れた者が、全部の文久銭をとるといった賭け事の遊びであった。

その頃の娘さん達は、小学校をあがると「娘宿」というべき面倒見のいい家へ集まり、そこで縄縫いなどをしていたもので、縄を売って得た金を小遣いとして持っていて、それを賭けたのである。

もうておいでなー

これも、学校あがりの娘さん達が中心となって、「紋日」などにやった遊びである。男の若い衆が加わることもあった。

やはり文久銭を使う。2~3メートルくらい離れた所から、各人が出しあった銭を全部つかみ、「もうておいでなー」と言いながら家の土台に向かって投げる。すると、銭は土台のすぐ近くに落ちるものもあれば、土台にあたってはねかえり、投げた者の近くまで転がってくるものもある。その散らばった銭をめがけて、「てつ」にした石を投げ、当れば自分のものとなるのであった。「てつ」を投げる時、一歩だけ跳んでもよいのだが、片足跳びでなくてはならず、両足を地面について投げることは禁じられていた。

「もうておいでなー」とは、「回っておいで」ということで、なるべく自分の方へ銭が回転しながら戻ってくるようにとの思いが込められていた。これは賭け事であるから、みんな真剣になり、銭や「てつ」を投げる時には、フッフッと息をかけるまじないをしたものである。

この「もうておいでなー」と前出の「穴一」は、後に文久銭のかわりにカッチン玉を使った遊びへと変化していくことになる。

ゴマまわし

秋の終りから冬にかけて、特に正月の期間に盛んであった遊びである。コマとは言わず、ゴマと濁って発音していた。

ゴマの種類には、「引きゴマ」と「ぶっちんゴマ」と「ひいふうゴマ」の3つがあった。「引きゴマ」は、本体が平たく心棒が長いゴマ。「ぶっちんゴマ」は、ちょうどドングリを逆さにした形のゴマ。「ひいふうゴマ」は、心棒の先端へ行くほど太くなり、いちばん先端には「チク」という丸い小さな玉がついていた。「ぶっちんゴマ」は、その形状から「かぶらゴマ」ともいった。

「引きゴマ」は、地上で回したり、掌の上や缶のふたなどを持ってその上で回ししたり、簡単なゴマの綱わたりをさせたりする時に使った。

1、2、3のかけ声で、みんなが同時に回して、誰のゴマが一番長く回っているかを競争したりした。

「ぶっちんゴマ」は、地面に丸をかいて、その中に自分たちのゴマを一列にならべ、これをめがけて回した「てつ」のゴマをぶっつけて、丸の外へはじきとばす。うまくはじき出したあとも自分の「てつ」のゴマが回っていれば、丸の外へ出たゴマは自分のものになった。ゴマのけんかであり、そのために、縁に鉄の帯をまいて頑丈にした「いかけ」と呼ばれるゴマもあった。

「ひいふうゴマ」は、曲芸めいたことをする時に使った。回したゴマを紐に引っかけ、股をくぐらせたり、背中の後ろを通らせたり、上手なものは、自由自在にゴマをあやつった。心棒の先端についている「チク」は、これをする時に紐が外れないためのものであった。が、上達した者は、この「チク」をとってしまい、あるいは村の鍛冶屋で鉄の心棒に替えてもらったりしたものを使った。つまり、「チク」は初心者のために付いていたのだった。

当時の村の鍛冶屋は、のんびりしていたのか、それとも情けが厚かったのか、子供たちが持っていったゴマを、文句もいわず親切に改造してくれたものだった。

尚、近在の土地では、円筒形の木を削り先端を鈍くとがらせただけのにわか作りゴマを、棒の先に何本もの紐をたらしたハタキ状のムチで叩きまわして回転させる「バイゴマ」というのがあったのだが、当地では、あまりやらなかったようである。

ラケット

大正の半ば過ぎに、市販された遊具のことだが、これを使った遊びも「ラケット」と呼んでいた。飯杓子をテニスのラケットぐらいの大きさにした形で、サワラかカツラの木の一枚板でできていた。

やり方は、地面に適当な大きさのコートを書き、これを半分に仕切るのだが、仕切り線は30センチくらいの幅のもので、ここへボールが入ったら「センチ」とか「ババタンゴ」(いずれも便所のこと)と言ってアウトになった。ボールは柔らかいゴムまりを使い、これを下からサーブし、あとは今のテニスと同じように打ち合ったのである。ダブルスでする場合もあったし、ボレー打ちをしてもよかった。

このラケットを持っている子は、村に2人か3人しかなく、これを貸してもらうか、自分で作ることもあった。

自分で作る場合は、そうめん箱のフタを使って作った。そうめん箱のフタは、ブナ樫の一枚板で出来ていたので、これを材料に、器用にラケットを作りあげた。

インサン(インシャン)

この遊びは、ラケットの遊びが出たあとに始まったもので、大正から昭和に変わったころ以降の遊びである。

ラケットのかわりに、掌でゴムまりを打ったのである。地面に任意の大きさのコートを描いて半分に仕切り、2人でゴムまりの打ちあいをする。この時、自分の打った球は、必らず自分のコートでワンバウンドさせてから相手のコートに入れなければならない。テニスでいうボレー打ちは「直球」といって反則だった。

球を打ちそこなったり、打った球が相手のコート外へ出たら次の者と交代した。

この遊びをインサンと言ったのは、球がコート外へ出たのを「アウト」コート内にはいったのを「インサイド」と判定していたのだが、「インサイド」を短くして、「インサン」と発音していたことに由来する。

正方形のコートを四つに仕切って、天下、大名、武士、町人と分け、勝てば上の位へあがり、負ければ下の位へおちるといったインサンの変型は、もっと後の時期に出てきたもので、当時はまだなかった。

ごらめ

おはじきのまだなかった明治末には、「ごらめ」を使った遊びがさかんで、女の子ばかりでなく、男の子もこれをやった。

「ごらめ」とは粒の大きさがそろった小さな巻貝のことで、当時、伊勢参宮の有名な土産物のひとつだった。これは、赤や青の五色に彩色されたきれいなものだったが、村の雑貨屋でも、彩色されていない生地のままの「ごらめ」が売られていた。これを一合枡ではかってもらって買ったのである。

遊び方は、2、3人が集まって、それぞれの「ごらめ」を5つぐらいずつ出す。その中の3つを親にして、ジャンケンで勝った者から順番にこれをばらまく。そして、そのなかに上を向いたのと下を向いたのがあると、「メコたせ」と言い、自分の「ごらめ」を1個出さねばならない。3つの「ごらめ」が全部下を向いていると、「クロ3つ」と言い、最初に出してあった「ごらめ」の中から3つを自分のものにすることができる。3つとも上を向く、つまり巻貝が3つともひっくりかえった時、「ガラッソよ」と言って、出しあった全部の「ごらめ」をとることができた。

これ以外のやり方としては、のちのおはじきのように、床へばらまいた「「ごらめ」の間を指で切った後、1つを指ではじいて他の1つに当て、当ればそれを取っていくというのもあった。

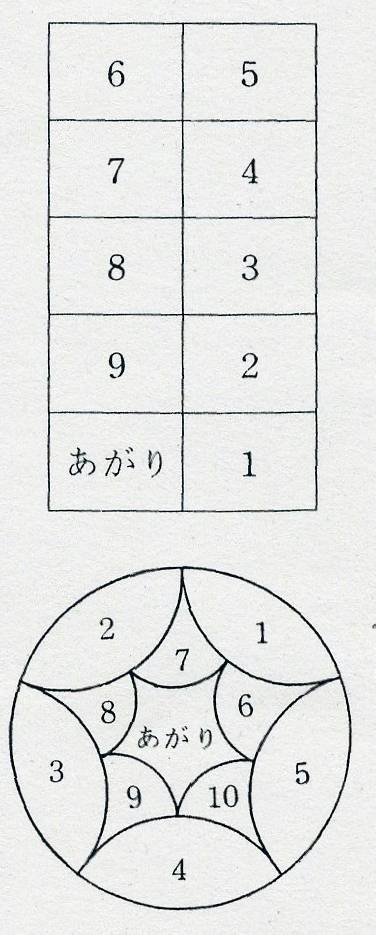

石けり

男の子も女の子も一緒に、狭い場所で遊べる。

地面に丸でも四角でも好きな形を描いて、それを10くらいに仕切る。石や瓦のかけら等を「テツ」にして、1から順番に片足でその「テツ」を蹴りすすむ。描いてある線を踏んだり、「テツ」が線の上でとまったり、線からはみだしたりすると、1つ前の所へもどし、次の子と交代する。このようにして、早く「上り」のところへ進めたものが勝ちとなる。

当地の場合、石けりの図形は非常に単純で、「かかし」の形をしたものとか、四角を「大正」という字でく切ったものとかはなかったようである。

てつ入れ

道でひろったガラスの破片や色と形のいい小石などは、大切な宝物だった。一人でながめて楽しんだり、友だちと見せあって自慢したり、これを秘密の場所などに隠しておくのも嬉しかった。その中のひとつを「てつ」にして、この遊びをした。

四角い図形を地面に書き、そこから2、3メートルはなれた所に線をひく。この線の位置から、四角の中へ入るように「てつ」をなげる。人数は何人でもよいが、多いほど面白い。どうしたら上手に四角の中へ入るのかと子供なりに考えて、真剣になったものだ。

いっけんけん

図のような丸を地面に描き、出発の線から片足で次々と飛んで行き、最後の二つ丸のところでまたぎ、くるりと向きをかえて戻ってくる。

その際に、「テツ」という石や瓦などのかけらを丸の中へ投げ入れ、線からはみだしたり、線の上へのったりせず、また線を踏まずにけんけんで戻ってこられたら、2番目の丸の中へ「テツ」を入れ、上手く入ったら飛び、それも上手くいったら3番目の丸の中へ「テツ」を入れ、と、いったぐあいにやっていく。戻ってくる時には、入れた「テツ」の1つ手前の丸の中で片足のまま立ちどまり、「テツ」をひろってこなければならない。

投げた「テツ」を足で踏んだ時も失敗。その場合は、次の者と交代し何回もくりかえして遊ぶ。

うろことり

地面に一辺が1メートルくらいの四角を書く。2人でする場合、対角線の隅をそれぞれの陣地とし、ジャンケンをして勝った者は、親指を中心点としたウロコ形の半円を1回書くことができる。ジャンケンに勝つたびに、思いきり手をひろげてウロコを増やしていき、最終的に相手より広い面積の陣地をとった方が勝ちとなる。

3人以上でする場合には、四角を大きくし、あるいは4つの隅以外の辺の中心にも最初の陣地を置くことができる。地面には砂が多いので、この遊びをする前には手できれいに砂を払いのけた。そして、着物が汚れるのもかまわず、地面にべったりと座りりこんで遊んだ。

陣とり

「うろことり」の変型で、地面に一辺が1メートルくらいの四角か円を書く。そして、自分の陣地のところに親指のところに親指を中心とした半円を書く。

次に、ジャンケンをして勝った者から、おはじきを半円の近くに置き、そこから「一ちょん、二ちょん、三ちょん」と3回だけおはじきを指ではじき、、「三ちょん」の時に上手く半円の中に入ったら、通った所を線で結び、自分の陣地とする。更に、それによって出来た2つの角を中心とした半円を描くことができ、それも自分の陣地となる。

これを1回ずつ交代しながら繰り返し、最後にたくさん陣地をとった者が勝ちとなる。おはじきが「三ちょん」で自分の陣地内に戻らなかったり、線の上で止まったりしたら失格で1回休みとなる。おはじきをなるべく遠くへとばし、しかも正確に陣地内に戻すことが大事である。

ケンケンずもう

適当な大きさの土俵を画き、その中で片足ケンケンのまま相撲をするのである。手やあげた方の足を使ってもよいかどうかは、話し合いで決めておく。大抵は、手足を使わなかった。

こうして、体をぶつけあい、相手を土俵の外へ押し出すか、両足を地面につかせるかした方が勝ち、冬の寒い日などにこれをやると、体がたちまち暖まってきた。

もちろん、ふつうの相撲も人気があった。海岸や川岸などの倒れても痛くない砂の上で、着物が汚れ、あるいは破れるのも忘れて夢中でやった。これも冬場の遊びだった。

墨つけ

明治や大正の初めの学校では、まだ鉛筆は使っておらず、すべて墨書であった。だから、当時の学童にとって、筆墨と硯は必須の用具であったのだが、この墨を用いて「墨つけ」という遊びをした。

墨液のついた墨を木の板に押しつけると、膠が入っているためか、接着剤で固定したみたいに墨と板とがくっついて離れなくなる。特に、板の面にそって滑らせるように離すのは難しい。

そこで、相手が板を持てば、こちらが墨の方をつかんで、くっついた両者を引き離すことを競った。ねじったり、こじたりするのは反則で、あくまでも板の面を滑らせるようにして離すのである。何らかの品物を賭けて、この遊びをやることもあった。

柔らかい木質の板に泥墨が一番きつく接着した。あまりにも頑固にくっついている場合、墨が割れるか欠けるかして剥れた。

にらみっこ

小さい子どもを遊ばせる時に、この遊びをした。向いあって座り、

だるまさん だるまさん

にらみっこ しましょ

笑うたら駄目よ あっぷっぷ

で、百面相を作る。指で目鼻口をおさえたりひっぱったりする時もあったす。あまりにも変てこな顔になり小さい子が泣きだしてしまう時や、いくら顔を変えても相手が笑わなくて困りはて、仕掛けた側が笑ってしまう時もありった。

同級生どうしでする時は、指だけではなく両掌も使って、色々とおもしろい顔をつくるのに工夫をこらした。

かげ絵

秋の夜長には、指で作った色々な影を障子に映して遊んだ。

キツネは、人差し指と小指を立てて耳をつくり、残りの指をまるめて顔にし、それを開け閉めしながらコンコンとキツネの鳴き声をだした。

犬は、片手をまっすぐに出し、親指をピンと立てて耳にし、あとの4本の指はひっつけて顔の感じをつくった。そして、小指だけを上下に動かし、ワンワンと鳴きまねをした。

船頭は、両手を使って、片手は船になるようにうつむけて出し、その上へもう一方の手の指をまっすぐに立てて乗せ、親指に割箸をはさみ、甲の上には小さい盃をふせて船頭の帽子に似せた。

将棋の山くずし

室内での遊びで、何人でもできる。

将棋盤の上に駒を山のように積み上げる。ジャンケンで順番をきめ、勝った者から駒を山から外し、将棋盤の端まで引っぱって来て、盤の外へ落とす。上手くいけば何回でも続けて行なう事ができる。失敗したら次の人と交替。こうしてくり返し、全部なくなったら取った駒の数を数えて多い人が一等となる。

ルールとして、必ず1本の指でとること。駒を外す時、少しでも音がしたら駄目である。この遊びは指先の訓練と集中力を養うのとてもよい。

かずとび

男の子も女の子も2人以上でできる。ジャンケンして

チョキは「二歩」

パーは 「五歩」

グーは 「十歩」

ときめて、自分の歩幅で前に進んでいく。ジャンケンに負けるといつまでも進めない。学校帰りに、家に帰るのが遅れるのも構わず、れんげやたんぽぽの咲く田舎道を遊びながら帰った。春の頃など、あたり一面背丈以上の菜の花畑で、先に進んだ子の姿が見えなくなると、思い切り大きな声をだして、ジャンケンをした。

また、2人が一組になってジャンケンする人と進む人をきめ、目的地を決めて、そこまで早く何回も往復する競争を、勉強の合間の時間にやった。進む人は思いきり大きな歩幅で跳び、ジャンケンするものは、相手のくせを早く見つけて一生懸命に勝つ工夫をした。