羽津の昔「人生儀礼」

3 葬制

(1)葬式

葬式のことを「そうれん」という。

死の予兆としては、「カラス鳴きが悪い」と言い、カラスが群がり異様な声で鳴きたてると何処かで死人が出ると言った。また、カラスが鳴いているのに、それが聞こえない人の家に死人が出るとも言い、カラスが尻尾を振っている方向に死人が出るとも言った。

また、死人の出る家の屋根や窓からは、その3日前に青白い火の玉が抜けていくとも言った。火の玉は、死んだ後も家を出たり入ったりするとも言い、四十九日の忌明けまで故人の魂は屋根の上に留まっているとも言った。

死の間際には、末期の水を飲ませるが、勿論、この水を飲まずに死んだ人もいた。また、息の切れる際に、仏壇においてある「リン」の音を聞かせるが、「リン」をうってからも息をふきかえすことがあった。一旦、息がきれてから蘇生することを「よめづがえり」と言った。

また、死に瀕した人が、苦しみながらなかなか成仏しない時には、扇のカナメをはずして屋根を越えさせると息が切れるとも言った。

身持ち(妊娠中)の女性が、重い病気にかかった場合、必らず助からないと言い、また、おじいさんおばあさんが死ぬと、代りに孫が生まれると言われていた。

死の直後の作法

死を確認したら、直ちに故人を「頭北西顔」すなわち北枕にし、顔を西に向かせ、両手を組ませる。布団はかけず、着物を逆にして(つまり裾を首の方へもってくる)かける。そして、その上へ鋏や剃刀など刃物をのせておいた。これを置かないと、猫がまたぐと言った。猫は魔と言われており、刃物をおくのは魔除けのためであった。

故人の顔には、晒しの布をかけ、枕もとには線香を立てる。線香は必ず1本でなければならず、2本立てると故人が道に迷うと言った。また、線香の火を絶やさないよう用心して守りをしたものである。

神棚の不浄除けもする。これは、身内でない人に半紙で神棚を蔽ってもらうもので、死と同時に貼ってもらった。

終戦後は、「枕飯」という茶碗に飯を盛って箸を一本立てて、故人の枕もとに置く風習が出てきたが、昔はなかった。

死去ぶれ

「死去ぶれ」は、今は組の人たちにやってもらうが、昔は親戚の者がこれをした。必らず2人で行くことになっており1人では行かなかった。昔は、電話がなかったので、夜中でも遠方まで歩いて知らせに行った。

この「死去ぶれ」によって、故人の家には親戚縁者が集まってくる。また、寺の坊さんにも来てもらい、枕経を勤めてもらった。

この時には、寺から借りてきた「野仏さん」という阿弥陀の御影像の描かれた掛軸が祭壇を組む場所に既に掲げられていた。この「野仏さん」は、家の仏さんが故人を送っていくために家を留守にする間の代役といわれ、葬式のすんだあとの寺参りの際に寺へ返してくることになっていた。

湯灌

湯灌の湯は、フタをして沸してはいけないとされ、湯をタライへ移すときは、必らず左杓でし、湯加減は、先に水を入れたところへ湯をさした。

タライの下には、「そうれんむしろ」と呼ばれる新しい筵を敷いた。このときに使った筵は、あとで三昧(墓場)の焼香場に置いてくることになっていた。

湯灌は、近親だけで行なうが、このとき、それぞれが「縄だすき」をかけた。湯灌の際には、故人の髪を男女の別なく剃りおとして、きれいに丸めた。

湯灌の水は、そのあと家の北側の木の根もとなど、日の当らない場所に穴を掘って埋めた。

こうして湯灌を終えると、故人に晒で作った旅装束を着せ棺に納める。旅装束の経帷子は、1人では縫わないものとされ、必ず2人で、両方から引っばりあいをして縫った。また、針どめをしてはいけないとされ、縫いっばなしにした。袖も左右反対につけてあった。故人の身につけるものは、このようにして作った着物1枚だけであった。

棺は、横が二尺で縦が四尺の 「江戸棺」といわれるもので今のよりはかなり小さかった。そのため、故人の膝を折り曲げないと中に入らず、故人の硬直がはじまる前に折りまげた。いわゆる屈葬である。

棺の中には、生前故人に縁の深かった品物―例えば霊場巡りの読経帖とか軸とか数珠などを入れた。菊の花などを入れるようなことは、昔はなかった。また、棺の蓋の釘打ちはしなかった。

夜とぎ

通夜のことを「夜とぎ」という。これに集まった親戚縁者は、「夜とぎ見舞」の果物、菓子などを仏前にお供えして読経し、そのあとお茶を飲んで故人を偲ぶ話などをして帰った。

残った濃い親戚は、仏前の「お火」と線香を絶やさないよぅ、夜通し交代で守りをした。

野辺送り

葬儀の当日、親戚など「つきあい」のある家は、香典と一緒に「そうれん見舞」と称して米2~3升を持って参列した。濃い親戚になると、「そうれん見舞」には、煎った大豆をまぜた御飯を炊いて持っていった。この御飯は、「ひじ」―出棺の前の昼食のこと―のときに、みんなに食べてもらうためのものであり、また、出棺のあと近所の子供たちにも食べてもらった。昔は、このときには他人の子であっても座敷にあげ、ささやかな膳も用意して「ふるまい」をする習しがあった。

出棺は、「でい(座敷)」の口からと決まっており、玄関からは出さなかった。このとき、お寺では鐘を三つ鳴らすことになっていた。はやり病とか普通の死に方ではなかった場合、出棺の際に、故人が使っていた茶碗を庭先へ投げつけて割ることもあった。

棺は、「孫の四天づり」といい、「ちりとり」といわれる台の上にのせ、四人の孫が吊った。孫が小さい時は、故人の兄弟とか従兄弟といった身内のものが吊ったが、その場合も孫は傍についていなければならなかった。孫がいない場合は、やはり故人の兄弟や従兄弟がこれを勤めた。

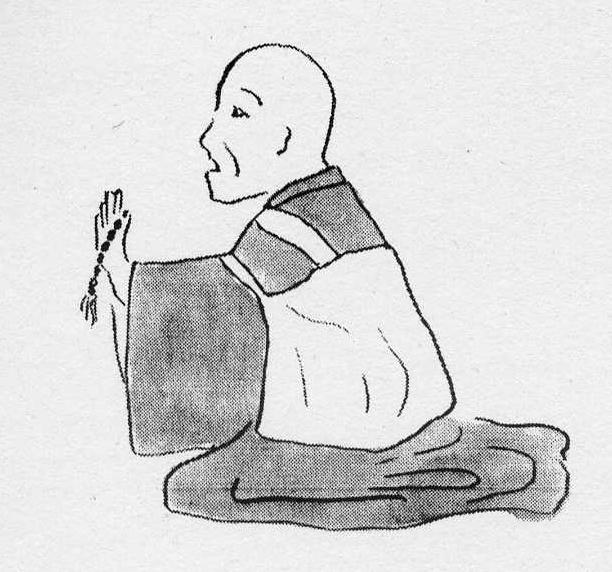

三昧までの葬列(「野だち」という)はまず「女人初客」といって、女衆が先に立った。「女衆」は、髪を「そうれん島田」に結い、黒い繻子の帽子(つのかくし)をつけ、その上に白い「かつぎ」をかぶった白装束をしていた。(ちなみに、男衆は、羽織と袴で着物は黄や青やねずみ色などの色物であった。「女衆」が黒の喪服を着るようになったのは、戦中ないしは戦後のころからである。)

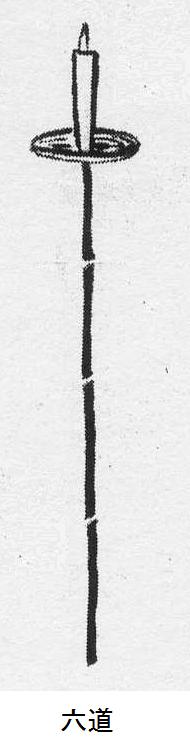

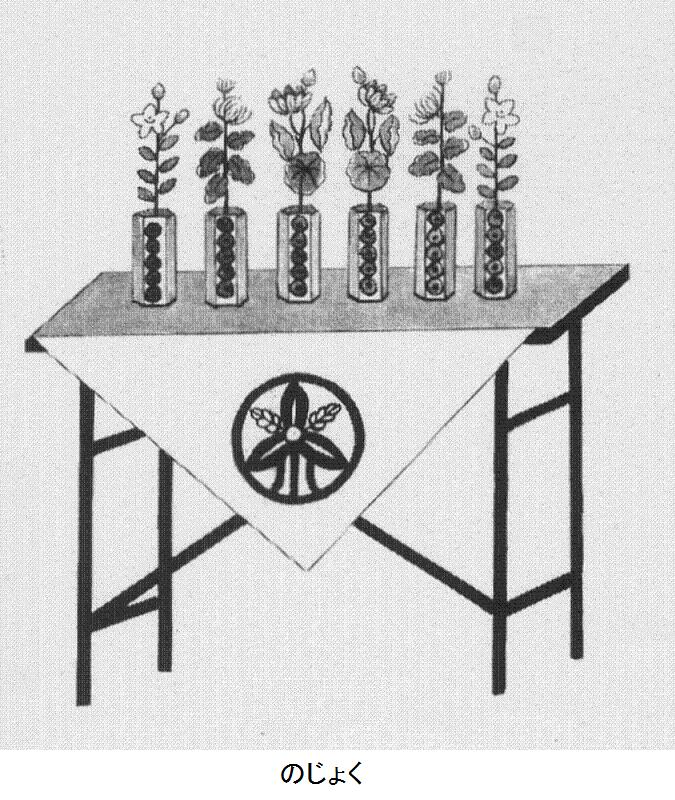

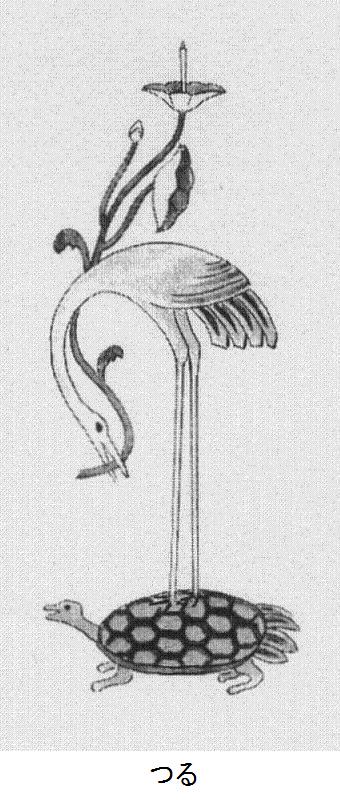

このような出で立ちの女衆のあとには「六道」、「六道」のあとには「のじょく」、次に導師、次に「つる」、「香爐」、「はな」、「前灯籠(二人)」、そして棺、そのあとに「後灯籠(二人)」といった順番で連なっていった。

先に行く女衆と、後の行列の間があくのはいけないといわれていた。「香爐」と「つる」、「はな」は、特に「そうれんの三役」といった。

「六道」というのは、四尺くらいの青竹の先に茄子か芋を刺し、その上にロウソクを立てたもので、「六道」の役に当たった人がそれを6本持ち、次々と道の曲り角に立てていった。青竹には、半紙が左巻きに巻きつけてあった。この「六道」は葬列の最後の講中の人が抜いてきて、三昧へ持っていくことになっていた。

「のじょく」は、半紙で作った紙花を立てる台のことで、米粉を水でこねて作った「野だんご」がのせてあった。「野だんご」は墓にあげてくるもので、これを食べたカラスが故人の道案内をすると言った。「六道」と「のじょく」は、それぞれ講中のものが持つことになっていた。

「つる」は、ロウソクを立てる台のことで、これは新家が持つものと決まっていた。「はな」は、「しかばな」ともいい、紙でつくった花のこと。この「はな」は「のじょく」の花とは形が違った。これを立てた花びんを持つのは一番血のつながりの濃い孫であり、他の孫たちや子供たちもこの「しかばな」を一本ずつ持っていった。

「香爐」は、三昧での「野づとめ」の際の焼香に用いるもので、これは必らず喪主が持つものと決まっていた。

「灯籠」は、青竹につるしたもので、これは親戚か、親戚がいないときは、講中が持つことになっていた。

これらの葬具は、講中が管理しており、前日に近所や講中、親戚のものが手分けして整えたもので、棺も自分たちで作ることもあった。

尚、「娘婿に役なし」といい、娘婿の出る幕はなかった。葬列は、神社の前を通らないものとされ、回り道をしてでも避けて通るようにした。

三昧に着くと、焼香場(鵤では廟所と言った)の「棺置き場」へ棺を据え、導師の読経の中で焼香をし、それから三昧にある焼場で火葬にした。当時、神職の家を除いては殆んどが火葬であった。

今は、内焼香を行なうが、昔は三昧の焼香場でやった。焼香は血筋の濃い順から行なうもので、だいたい「香爐」、「つる」、「はな」、「棺」、「灯籠」の順となっていた。

火葬の際、故人の身につけていた汚れ物も、筵で巻いたのを二人が竹棒で吊っていき、一緒に焼いた。故人の汚れ物を洗った場合、これを普段とは逆の西向きに干した。このように死者に対する作法としては、日常生活でしていることと逆のことをすることが多く、これを普段の日にすると厳しく咎められた。

当時の三味は、白須賀、八幡、田市場、中北条、城山、正法寺、吉沢、別名、鵤にあり、そのうちの白須賀、中北条、城山、別名の三昧にはレンガで作った火葬の竈が築いてあったが、あとの三昧は竪穴式の焼場であり、藁と炭と薪を使って焼いた。焼場には、その役にあたった講中のものが残り、骨になるまで焼いた。竈の場合は3時間ぐらいで骨になったが、竪穴式の場合、夜通しかかってこれを焼いた。

尚、火葬の際、棺を竈へ入れた後に、花を「しかばな」から生木(花をつけない常緑樹)に替えて、導師がお勤めをした。これを 「ハイソウづとめ」 という。

焼香をすませ、三昧から帰った一同は、手を真水で洗い清めたあと仏前に並び、講中が中心となったお勤めを行なった。塩で清めることはしなかった。これをやるようになったのは、大正の中頃ぐらいからであった。

尚、逆縁の場合、すなわち妻が夫に、子が親に先立って逝った場合、夫や親は喪主の資格がなく、従って葬列に加わらず、もちろん三昧へも行かず公式の場にも顔を出さないのがならわしであった。

料理

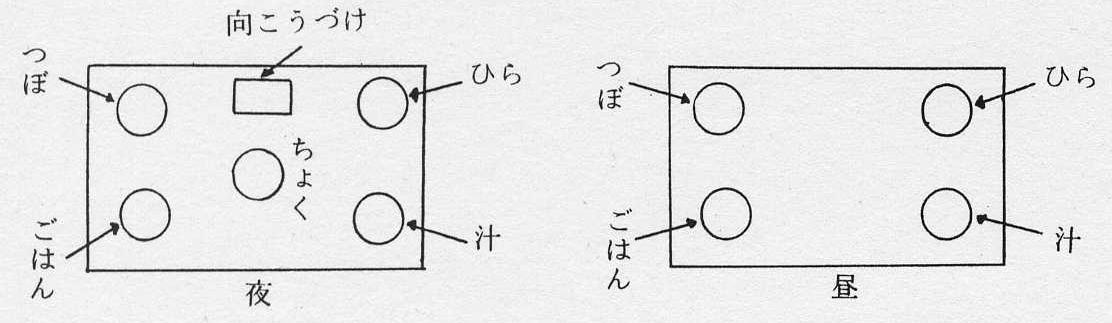

葬式のときの料理としては、昼食(これを非時という)は、飯と胡椒汁(油揚げだけの入ったたまり汁で、胡椒味がきいている)、それに「つぼ」という器に入れた煮豆、「ひら」という平べったい器に青昆布を敷き、油揚げの煮たものを載せた三品であった。

夕食は、飯と白みその汁、それに「つぼ」は白い隠元豆の煮たもの、「ひら」には生のままの大きな「ひろうず」、「ちょく」という器に入れたコンニャクの白和え、更には「向付け」といって「かいしき」の上に漬物を二切れだけ載せたものを付けた。これらに加えて、「皿付け」といい、蓮根や三角に切った蒟蒻の煮しめ物を膳の外へ付けた。昼も夕も、完全な精進料理であったのである。

膳の作り方は、それぞれ下図のようなものであった。

骨あげ

骨あげ(「ハイソウ」という)の際には、竹と木で一対とした箸を使い、二人がはさみ渡しあいをして骨を拾った。

当時は、骨壷というものはなかったので、拾った骨は半紙に包んで持ち帰った。骨壷とか骨箱というものが出てきたのは、終戦後である。

骨は、火葬の際によく焼けるようにと、講中の役の人が遺体を何度も火の中で反転させるため、ほとんど原型をとどめていなかったが、その中から喉仏(おしゃり)や歯、頭がい骨などの部分を探し出して拾ってきた。

骨は、三回忌が終るまで仏壇に祀り、三回忌を勤めると、本山(西本願寺)へお参りし大谷廟へ納めてくることになっていた。これは、現在も行なわれている。また骨の一部は、先祖代々の墓の中へも納めた。

高田の宗派は、骨あげをしたその日か翌日に本山へ納骨した。