羽津の昔「年中行事」

2月

あわせの正月

2月1日を「あわせの正月」とか「かさねの正月」と言った。しかし、特別の行事はなく、午後から仕事を休んでくつろぐ程度であった。ただ、この日を迎える前の1月末には、「寒餅」といい、大寒より以降の日に一日がかりで沢山の餅を搗いた。この餅は、ほとんど「のし餅」にし、アラレやカキモチを作った。

鵤では、明治の初め頃より、たしか、この日に「報徳社講」というのが開かれたも。これは鵤の本村と分郷である田市場の十数軒の者たちが、同郷であったことを永久に忘れないようにと、年1回集まり、牛飯を食べ酒を飲んだ集まりであった。しかし、昭和15年の戦時配給統制によって、廃止されてしまった。

講と呼んでいたからには、頼母子講の一種であって、実際に、一定の金を積み立て、籤によって低利でこれを貸すという互助的な金融組織でもあったと言われている。

節分

2月3日を「節分」とか「寒の明け」といっていたが、豆まきなどの特別のことはしなかった。

ただ、羽津においては、戦後、この日に男25歳と42歳、女119歳と33歳のいわゆる厄年に当たっている人たちが、氏神さんへお参りをし、お祓いを受けるようになった。

針供養

2月8日は針供養の日で、お針子さんたちが寺へ参り、豆腐に針をさして供養したというが、一般には、学校のソテツの木の根もとに折れた針を捨てにいった程度である。

日待神事

今も、2月15日の夜に鵤で行われている神事であるが、かっては羽津のほうでも、御鍬祭をはじめ大きな祭りの前夜に、その都度行われていた。

本来、神は社殿に常在されているものではなく、人が神祀りを行うその場へ臨時に降りたまうものと祖先らには観念されていた。だから、祭りの前日の真夜中に神の降臨を仰ぐということに重要な意味があり、神を迎えたてまつる祭儀の中心として、日待の神事が位置づけられていたといえる。

祭りは、先ず、厳重な潔斎のもとに神の降臨を仰ぎ、それから神と人とが共食(相嘗め)をし、あるいは、神の意思を伺い、しかる後に神に帰っていただくという順序と形式を骨子としていた。しかし、時代とともに、神の降臨ということが重視されなくなり、代わりに神人共食を華美に拡大した饗宴や競技、芸能が強調されだしたために、祭りといえば、華やかなものを想像しがちであるが、祭りの本義はあくまで日待神事のようないわゆる「宵宮」の忌籠りの中にあった。そうした意味においても、鵤において今日なおこの神事が継承されていることは、古態と比べて少なからぬ形式の変遷があったと思われるにせよ、注目に値する。鵤の日待神事は、まず2月10日の夜、宮守青年団長の家に宮守青年たちが集まり、「神くじ宿」を決めることから始まる。これには、先の1月7日に決めた伊勢神宮への代参人が受けてきた御札を使い、その御札の中に巻かれてある半紙の先に御神酒をつけ、「こっくりさん、こっくりさん、御宿はどこい」と言いながら、盆にのせた籤の札をくっつけて持ちあげる。持ちあげられた札に書いてある家が日待ちの宿になるわけで、昔は、1番から5番までひいたが、昭和15、6年以降は1番から3番までになった。1番にあたった家に不幸があったり、出産があったりして、忌みのために宿を引き受けられないときは、2番以下の家に回っていくわけで、そのために多目のくじを引いたのである。

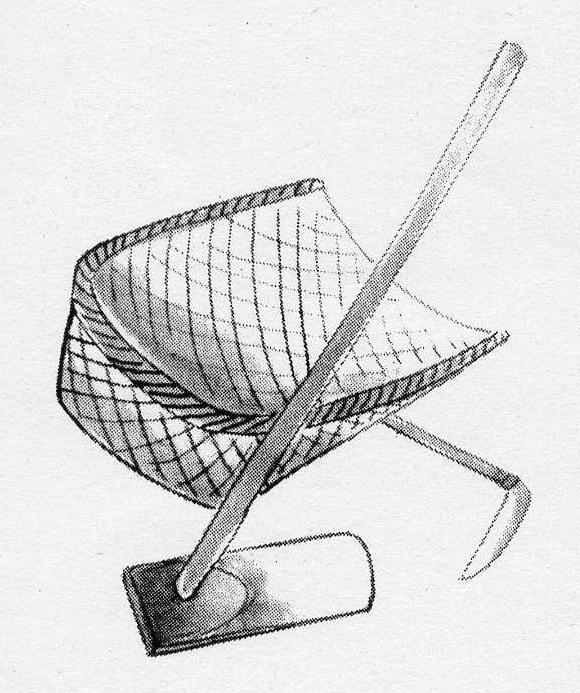

2月15日の朝、宮守青年団の団員たちは、藁や「こま下駄」―本来は菰下駄であり、菰を編む台のこと―を持って「宿」へ集まる。それから、伊賀留我神社の倉に納めてある日待のための神殿と神棚を取りに行き、それを洗い清める者、注連縄を作りあるいは菰を編む者、食事のしたくをする者、団員の家へ五合ずつの米を集めにいく者などに分かれて準備を行なった。

この神事は女人禁制であり、料理はもとより、すべてを宮守青年団だけですることになっていた。料理は、炊事頭の指示の下に、田作り、黒豆、数の子、人参、蓮根、鯛の塩焼、刺身、それに白味噌のしじみ汁などが午後から作られた。これは、夜の食事に出されるもので、昼は、それぞれの団員が家へ帰って食事をした。

注連縄は、日待の神殿に飾る「はらみざっこ」の尺五寸くらいの小さなものと、伊賀留我神社の本殿前と狛犬、拝殿前、中鳥居、大鳥居、手洗所、社務所前にかける大小のものを作った。神社の注連縄は、大晦日に既に新しいのが作られて、飾られていたが、日待の翌日の2月16日に全て取り替えられた。そして、正月に飾られた注連縄は、一旦倉に納められ、7月13日の天王さんの祭りに、再び張りかえられた。

菰を編むのは、それを日待の神棚に敷くためであり、また2月16日の御鍬祭のときに拝殿から本殿および神饌所から本殿への通路にこれを敷き延べるためであった。

宮さんから持ってきて、洗い清められた神殿は、宿の床の間に4段に組まれた神棚の最上段に祀られた。神棚の最下段には、榊が置かれ、次の段には海の幸、山の幸が供えられ、三段目には、御神酒、御饌米、塩が供えられてあった。こうした準備が整い、夕方になると、団長は紋付に羽織と袴、酌人2人は袴に角帯をしめ、他の団員たちは着物に羽織をつけるといった風に、それぞれに正装して宿に集まった。そして、客迎えの役に当たった者たちが提燈を持って、日待の客となる区長、氏子総代(三人)、組頭(五人)をそれぞれに迎えに行った。

紋付、羽織袴で正装した客は、宿の座敷の間に座り、宮守青年たちは南座に正座した。こうして一同が揃ったところへ、最後に神主が来て床の間に祀られた神殿の前で祭儀をとりおこなった。これには、まず1月7日に伊勢神宮への代参人が受けてきた御札を神主が神殿に納め、それから降神の儀をとりおこない、お祓いと祝詞を奏上、玉串を奉奠したあと昇神の儀を行って、滞りなく祭儀は終わる。尚、この祭儀の中で、祝詞奏上の際に宮守青年団の退団者と新入団者の名前が読みあげられたもので、玉串奉奠のときには、客たちのあとに退団者と新入団者のそれぞれの代表も玉串を奉ずることになっていた。つまり、この日待の神事は宮守青年団の退入団式も兼ねていたわけである。(ちなみに、宮守青年団へは数え年の16歳で加入し、25歳で退団することになっていた。また、この日待に宮守青年団が従事するようになったのは、大正の末頃からで、それまでは、単に宮守と称する、青年にかぎらない村人たちによって行われていたのである。)

祭儀が終わったあと、直会(ナオイといっていた)の宴に移る。宴席には、神殿に向かって右の上から神主、氏子総代3人と宮守青年団長、左側には区長、1番組頭から5五番組頭までが順番に座り、その末席には宿の主(ヤドロクといった)がつくことになっていた。

まず、酌人がお茶と茶菓子を出し、それが済むと再び酌人によって膳が出され、宮守青年団長の挨拶とそれに対する神主の言葉があった後、祝宴となる。他の宮守青年たちは、客たちに酒を勧めて回ったり、食事の世話をしたりした。このときの酌人の礼儀作法はことのほか厳しく、お茶を出すときの盆は目の下へ下げてはいけないとか、畳の縫目を踏んではいけないとか、箸の位置をきちんと確かめよとか、色々とやかましく団長や副団長からの注意を受けた。

その後、直会の場を片付け、こんどは宮守青年だけの水いらずの宴会を無礼講で行った。

宴会が終わってから、午前3時頃までは、眠ることなく一同で神殿をお守りした。その間、各々が将棋や腕相撲をしながら夜明しをした。

3時頃になると、新入団員によって風呂焚きが行なわれる。そして、3時半頃から、団長、副団長の順に宮守青年の全員が風呂に入って身体を清めた。

これを終えた午前5時頃、床の間の神殿を宿の庭先へ移し、東側へ向けて祀り、団長以下が順番に拝礼した。そのあと、一同で御神酒をいただき、日の出を待って一同がそれに向かい拝礼した。

それから、退団者が神殿を交代でかつぎ、団員各自は用意した注連縄や菰を持ち、伊勢音頭を唄いながら伊賀留我神社へ向かった。

伊賀留我神社の拝殿前では、神主がこれを出迎え、神殿を拝殿の前にすえて御祈祷をしたあと、神殿に納められている伊勢神宮の御札をとり出した。

御札を抜かれた神殿は上の倉へ納められる。これが済むと、宮守青年たちは、神社の注連縄を新しく張りかえ、また幟と屋形を拝殿前に立て、本殿前には日輪月輪の旗、鉾、それに勾玉および鏡を吊るしたものを立てた。更には、持ってきた菰を拝殿前から本殿、神饌所から本殿への通路に敷きのべた。これらは、この日に行われる御鍬祭の準備であり、これをもって日待神事は終了した。

この日待神事は、今から昭和35年頃に宮守青年団が無くなったために、組年番で行われるようになり、宿は組長の家とされた。が、その後、新しい人たちが急増し、組年番で続けていくのも難しくなったため、昭和50年頃からは自治会の役員に氏子総代を加えたメンバーだけで行うようになり、宿も鵤町の公民館に固定されて現在に至っている。

御鍬祭

官制の正式名称は「祈年祭」といい、羽津における三大祭のひとつである。鵤では2月16日だが、羽津では、2月17日に行なわれた。

これに先立つ2月16日(鵤では2月15日)の夜には、宮守り青年団が、「日待ち」を各在所の若者頭の家でやったもので、ここへ前年に嫁をもらった家が酒一升をもっていった。青年たちは、ここで一夜の寝食を共にしながら、神棚に神を祀り、朝には日の出を拝んだ。羽津におけるこの「日待ち」は、大正時代には既に無くなっていた。

一般の家庭では、2月17日の「ひんなか(昼)」に蕎麦を作って食べたもので、これを「御鍬蕎麦」といった。

また、この日の朝、それぞれが田へ行き、三鍬分だけ田を耕して帰り、それからの仕事は休みにして、それぞれに志氐神社へ参拝し、木で作った小さな鍬に稲の穂をつけたものをもらって帰った。

神社では祭りの式典が行われ、志氐神社が郷社のときは郡より、県社に昇格してからは県より幣帛使が幣帛料を持ってきた。この幣帛料の入った箱を社務所から拝殿まで吊って運ぶ役には、烏帽子をつけ白の直垂を着た新入りの宮守二人が当たることになっていた。幣帛使は、伊賀留我神社が明治35年に郷社に昇格していたので、鵤へも行った。

別名では、この日、中岡山の下のところに「崇徳降祥」と大書した幟を一本だけ立て、その近くで大きな火を焚いた。薪には、正月に長谷神社へ立てた大きな門松の根株の部分と子供たちが集めてきた藁を用いた。

旧吉沢村では、2月16日の夜、それまでの1年間に新築した家、それがなければ組頭の家などを宿として村の人たちが集まり、伊勢神宮への代参者が受けてきた御札を祀って「日待ち」をしたという。また、その場へは、1年の間に嫁をとった家や新しく転入してきた家などが酒を持って来るのが慣わしであった。

吉沢では、このように「日待ち」をして一夜を明かした翌17日の御鍬祭に村の「初寄合い」が行われた。

鵤では、日待神事を終えた宮守青年団によって、2月16日の早朝より、拝殿の東側に「清めの座(祓所)」が作られた。これには、山砂を採ってきて一間四方くらいに敷き、そこへ4本の白木の柱を立て、黒白の幕で囲ったもので、その中には神棚を据え、お祓い用の御幣と清めの塩を供えた。

これと並行して、先の日待神事のところで記したように、幟屋形や日輪、月輪、鉾、鏡、勾玉の飾り立てが行われ、全ての準備が完了すると、大太鼓を叩いて、そのことを村に知らせた。午前10時頃、式に参加する者が正装して集まる。そして先ず、手洗所で手を洗い清める。これには、宮守青年が杓子を持って水を指し出す奉仕役に当たったもので、洗った手は各人が半紙で拭くことになっていた。

これが済むと、神主、助勤神主(三名)、楽人(五名)、郡長、村長、駐在巡査、区長、氏子総代、組頭、宮守青年団長の順で石段を上り、境内の鳥居をくぐって、「清めの座」に着く。そこで、お祓いの祝詞と助勤神主の塩による清めの儀が行われる。次に、烏帽子をつけ白の直垂を着た宮守2人によって、幣帛の納められた唐櫃が運ばれ、前述の順に一同が拝殿に参集。

日待神事の際に編まれ、16日の早朝に本殿と拝殿、神饌所の通路に敷かれた菰は、この儀式の中で神主や参列者がその上を往来するためのものであった。

このようにして、式が終わり、直会の宴もお開きとなると、御鍬祭はめでたく終了したことになり、それを告げる大太鼓の音が村中に響き渡った。

鵤の場合、以上の儀式の順序や方法は、御鍬際をはじめ他の2つの大祭(大祭りと亥の子祭り)でも、同じである。

この御鍬祭は、その前夜に行われる日待ちの神事と合わせ、ほぼ旧暦の1月15日に対応している。そして、1月15日は、1月1日の「大正月」に対して、「小正月」といわれる日であり、羽津における日待ちの神事とそれに続く御鍬祭はかっては小正月の行事であったと考えられる。それが新暦の採用によって「月遅れ」となり、また15という日にも若干のずれが生じたものと思われる。

民俗学においては、元来は小正月のいわゆる満月祭が年初行事の中心になっており、15日の満月と共に新しい年が明けると観念されていたのが、暦の上で元日を年の初めとされるようになってから、正月行事が大正月と小正月に二分されていったと解されている。つまり、正月行事は小正月の方にそのウエイトが置かれていたのである。羽津においても、元日の行事には特に注目すべきものがないのに比して、この御鍬祭には日待ちという物忌みをしながら、この夜に来臨する神を迎えるという行事を伴っていたことから考え、小正月の祭りの方を重視していたことが推測される。

この日待ちも、もっと昔には、宮守だけでなく村人の全員が厳重な物忌みをしながら新しい年に来臨する神を迎えるべく一夜を明かし、神と共に迎えた新年を祝うと同時に、その年の作物の豊かな実りを予祝するものとしての御鍬際を行なったものと想像される。