羽津小学校百年史

-卒業生が語る母校百年の歩み-

はじめに

思うに、小学校の歴史というものは、その地区の歴史であり、その地区に住む人たちの生活の歴史でもあります。創立百周年を記念してここに刊行する「羽津小学校百年史」は、この学校を卒業した多くの人の思い出話を資料として綴られたもので、学校を中心とする地区内の人々の百年の暮らしが、何の飾り気もなく素直に描かれています。それぞれの時代の子供たちの生活が、国の動き、世界の動きによって木の葉のように揺れ動いたこと、そしてその動きに対応しようと懸命に努力した子供たちの姿が、ありありと目に浮かびます。

この本は、羽津に住む若い人たちに、古い世代のものの考え方、生き方を知ってもらうために書かれたもので、それは古人の跡をそのまま進んでほしい

ということではなく、古人の生き方をよく理解して、新しい目でその価値を見出してほしいということです。

このような願いが少しでもかなえられれば幸です。

昭和49年3月

羽津小学校創立百周年記念事業実行委員会

会長 柏木 一三

目次

| 昔の羽津の暮らし | |||

| 羽津小学校の生い立ち | |||

| 明治時代 | |||

| 学校が生まれる前 | |||

| 学校が生まれた頃 | |||

| 羽津学校誕生 | |||

| ちょんぼり校舎 | |||

| 学校の新築移転 | |||

| 大正時代 | |||

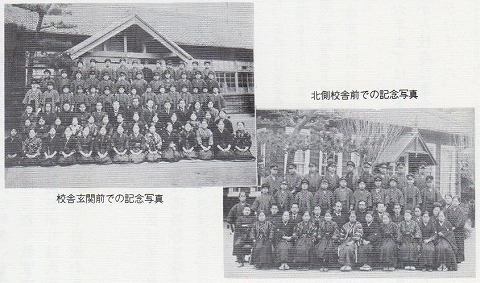

| この頃の羽津小学校 | |||

| 学校生活 | |||

| 学校行事 | |||

| 先生の思い出 | |||

| 昭和時代 | |||

| 昭和の初め | |||

| 学校の様子 | |||

| 子供の世界 | |||

| 戦時中の子供たち | |||

| 昭和20年の夏 | |||

| 終戦直後 | |||

| 新しい教育制度 | |||

| 明るい学校生活 | |||

| 伊勢湾台風 | |||

| 赤痢騒ぎ | |||

| 今日の羽津小学校 | |||

| 座談会 | |||

| 「あすの羽津小学校を語る」 | |||

| 年表 | |||

| (100年の移り変わり) | |||

昔の羽津の暮らし

「ざんぎり頭をたたいてみれば、文明開化の音がする。」といわれたように、ちょんまげを切る事から明治の文明開化が始まり、これまでの伝統の上に、外国の文化を次々に取り入れ、活気に満ちた動きが各方面にあらわれました。都会では、衣食住にも、どしどし西洋風が取り入れられ、多くの人たちは明治 の時代を「近代日本の夜明けだ。」と話しあい、ばら色の時代が訪れたように考えていました。ところで、この頃の羽津の暮らしはどんなだったでしょうか。 明治に生まれ、今もなお元気にくらしておられるおじい様やおばあ様方から、当時の暮らしの模様を聞いてみました。

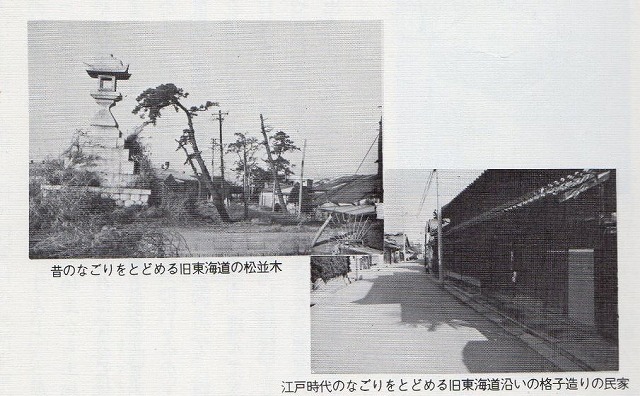

羽津村の様子

羽津村は、東海道に面した部落でした。東海道は全国の諸大名が参勤交代の時に通った街道ですが、また、この地方は伊勢神宮に近いので、連日お伊勢まいりの人たちで賑わいました。その為、街道沿いの家々は土埃に悩まされ、山の手(現在の羽津山町あたり)へ引っ越す家もあるほどでした。

村の戸数は約500戸ほどありましたが、少数の萬古屋、2軒の酒屋、雑貨屋、駄菓子屋、まんじゅう屋(通称仁平まんじゅう)、それに大地主が2軒、中地主

が数軒あったほかは全部小作農家で、地主から土地を借りて農業を営んでいました。土地の借料は収穫した米や野菜で支払うため、年の暮れになると地主の家の門前に小作人の荷車の列が遠くまで並びました。このように、小作人が地主へ納める米を年貢米といいました。農耕は鍬を使っての人力耕作で、肥料に

は菜種かす、わらなどの堆肥、魚肥(にしんかすなど)なども使いましたが、大部分は人糞に頼っていました。自分の家の人糞だけでは足りないので、四日市の町の中にそれぞれ得意先を決め、毎朝大八車に肥桶を積んで貫いに行ったものです。運んできた人糞は、田のすみに埋めこんである大きなかめに蓄えておきます。現金収入の少なかった時代でしたので、人糞を買った代金は、年2回(盆と年末)自作の野菜やもち米で支払う物々交換でした。農家の男子は、

農業のかたわら日傭として大工の手伝いや土方仕事に出たり、夜なべで作った品物を売ったりしてわずかな現金を得ていました。

夜になると、家族中が台所に集まって、暗いランプを囲んで夜なべをしました。男子はわら仕事や、富田村の製網会社から仕事をもらって網づくりをしたり、

女子は機織りや針仕事をしました。子供たちは、そんな祖父母や父母が雑談まじりに仕事をする傍でいっしょに話したり、祖母からかちかち山や金太郎や桃

太郎などの童話や、昔話などを聞いたり、子守歌を歌ってもらったりしながら夢路に入って行くのでした。

住まいも農業や夜なべに適した構造が考えられていました。瓦屋根の家と小麦藁葺き屋根の家が半分ずつの割合いで、間取りは田の字形で広い土間があり、その土間で、もみすりや夜なべ仕事をしました。また、一隅にはかまどを置いて、野ら靴(地下たび)のまま炊事ができるようになっていました。部屋は冠婚葬祭の時だけ畳を敷き、日常はむしろを並べた上で生活していたのです。家の前の広い庭はかかと呼ばれ、収穫したもみを干したり、子供の遊び場になったりしました。便所も、野ら靴のまま使用出来るように戸外に別棟として建てられ、便所の紙も、当時は紙でなく打ち藁(藁草履などを作るときに藁を打つと紙のように軟らかいところができる)を使用した家庭が多かったようです。明治44年1月に、初めて羽津地区に電灯が点きました。今までのランプや行燈の生活から変って、どこの家も長いコードの先に丸い電球をつけ、夕食の時や夜なべ仕事の時は台所へ、来客があれば玄関先へと引っぱり回して、一つの電灯を大変喜んで使用しました。しかし、当時の電灯は夕方から夜明けまで点いているだけで、昼間は電気が送られていませんでした。それで、子供たちの戸外での遊び時間の約束は電灯が点くまでと決められ、子供たちは、夕方電灯が点くと一斉に、「ランプ屋のおじさんが電気点けて感心なさる。」と歌いながら家路につきました。

明治32年に羽津村、八幡村、吉沢村、別名村、鵤村の5か村が合併して羽津村と呼ぶことになりました。その後、羽津の宅地の地番に甲乙などの字が冠せられているのは、合併以前の羽津村の地所を甲、八幡村を乙、吉沢村を丙、別名村を丁、鵤村を戌としたものです。

服装

服装は、男女、大人、子供の区別なく、手作りの木綿の筒袖の着物に帯(子供は三尺帯)、手作りの足袋を履き、晴天には草履、雨天には下駄、雪の日には裸足でした。下駄は台だけ買ってきて縄に白い紙を巻いた鼻緒をつけ、台にはその家特有の目印の焼印を押しておきました。正月や祭に着る晴れ着も同じ木綿で、ただ、糸が細くて布地が薄い程度でした。学校の先生の服装も質素で、木綿の着物に袴、下駄履きでした。三大節(元旦、紀元節、天長節) の式服は、校長先生が洋服、来賓の人は紋付き羽織に袴姿でしたが、その中で一人軍服の礼装姿(皮靴、赤の太い側線の入ったズボン、助骨飾りを入れた上衣、

金モールつき軍刀、沢山の勲章をつけ、赤白のバンド、天に星型、金銀模様に紅白の羽毛飾りの帽子、白手袋)の来賓の人があって、当時の羽津村では大変珍しく、村中の人々の憧れだったようです。男子の頭髪は大人も子供も坊主頭でしたが、中には従来のままのさらんぼ(頭のてっぺんに皿を伏せたぐらい頭髪を残してすそは全部剃り落す)やぴんたつき(両こめかみに巾2㎝長さ8㎝ぐらい頭髪をのばしてあとは全部剃り落す)の髪型をしていた人も残っていた

ようです。女子の頭髪は、長い毛を無造作にてっぺんでぐるぐる巻きにして止めておくだけでした。女の子は、長い毛を元結いで後ろにくくってその毛を半分に分け、左右から蝶の形のようにてっぺんで結い上げたり、桃割れ型に結ったり、お下げ型にしたりしておしゃれの変化を楽しみました。

の式服は、校長先生が洋服、来賓の人は紋付き羽織に袴姿でしたが、その中で一人軍服の礼装姿(皮靴、赤の太い側線の入ったズボン、助骨飾りを入れた上衣、

金モールつき軍刀、沢山の勲章をつけ、赤白のバンド、天に星型、金銀模様に紅白の羽毛飾りの帽子、白手袋)の来賓の人があって、当時の羽津村では大変珍しく、村中の人々の憧れだったようです。男子の頭髪は大人も子供も坊主頭でしたが、中には従来のままのさらんぼ(頭のてっぺんに皿を伏せたぐらい頭髪を残してすそは全部剃り落す)やぴんたつき(両こめかみに巾2㎝長さ8㎝ぐらい頭髪をのばしてあとは全部剃り落す)の髪型をしていた人も残っていた

ようです。女子の頭髪は、長い毛を無造作にてっぺんでぐるぐる巻きにして止めておくだけでした。女の子は、長い毛を元結いで後ろにくくってその毛を半分に分け、左右から蝶の形のようにてっぺんで結い上げたり、桃割れ型に結ったり、お下げ型にしたりしておしゃれの変化を楽しみました。

食生活

四日市北町にエビス屋という肉屋が1軒ありましたが、宗教上の理由のほかに経済状態も悪かった羽津の人々は、肉食をしませんでした。そればかりか、 近くのきれいな海でたくさんとれた魚さえも、隣村の富田村から売りに来る業者(魚初店)から1年に2、3回買って食膳を飾る程度で、後は自作の野菜と油揚げの煮付けや、三分づきの麦飯か団子汁ばかりの毎日でした。ただ、年中行事の日には、少しばかり変化のある献立になったので、子供たちはその日を楽しみに待ちました。

| 2月17日のみくわ祭 | そば | 8月の盆 | そうめん | ||||

| 神社の祈念祭 | 秋祭り | すし | |||||

| 12月21日 | 正月 |

味噌、醤油も手作りでした。味噌は大豆と米こうじや麦こうじを原料にしてつくりました。味噌を布袋に入れて搾った汁や、味噌がめの真中に窪みを作り そこにたまった汁をたまり(現在の濃口醤油)と呼んで使っていました。酒も現代のように家庭で晩酌をする習慣はなく、酒好きな人は酒屋の店先にある縁台に集まってコップ酒をあおっては、賑やかに歌ったり雑談したりして、一日の疲れを忘れました。当時の食卓は、折り畳み式のちゃぶ台も使われていましたが、一人ずつ専用の箱膳を使用している家庭が多かったようです。また茶碗は、木の碗から陶器製の茶碗に変っていったようです。このように貧しく偏った食生活は、当然栄養障害を起して、鳥目(夜盲症)、ひかん(あばら骨が出て腹がふくれる栄養失調)の患者が大勢出ました。その病気には、ウナギの肝や肝油が特効薬として用いられました。

村の行事

盆踊り、志氐神社の祭り、運動会、正月は村中こぞっての行事でした。盆踊りの日には、光明寺の境内にやぐらを組んで夜遅くまで踊りに熱中し、志氐神社のお祭りには、嫁いだ娘たちも里帰りしてみんなで賑やかに参拝し、各戸の角で舞う獅子に三銭か四銭の賽銭をあげました。祭りの日には、大地主たちは小作人に沢山の酒を振る舞いました。お正月は村中の人が仕事を休んで、家族揃ってみかんをかけたり、顔に墨を塗り合ったりしながら、双六、かるた、 凧揚げ、羽根つき、独楽回しなどをして楽しく過ごしました。地主の家では立派な松飾りをし、回礼(年始まわり)に来る小作人を接待するのにてんてこいでした。また一般の家では、鏡餅を沢山ついて、だいだいや裏白などといっしょに飾り、神社にもお供えしました。正月が過ぎて1月10日ごろ、各区毎に山から松の木や竹を切って来て立て、それに各家庭の正月用のしめ飾りや供え物を持ち寄って藁を加えて燃やすどんどをしました。このどんどの火で焼いた餅を食べると、悪い病気や風邪をひかないと、言い伝えられていて、近所の人が大勢集まりました。節分の豆まきや子供の百か日の宮参りの習慣は、今と同じように行なわれていましたが、ひな祭りや端午の節句の祝いは、地主などの特定の家庭だけのものでした。これは形式的な行事を嫌った宗教(真宗)の影響が強かったようです。

明治30年、四日市町が市に昇格、32年に四日市港が開港、そして、日清、日露の戦いに勝利を収めるというめでたいことが重なって、その度に村でも旗行列など盛大な祝賀行事が催されました。その反面戦死者も多く、学校の校庭へ粗末な祭壇を作って村葬が行われました。

一、あな勇ましの ますらおや

国のために 身を捨てて

いくさにかざす 太刀のごと

みたまのままに あおがるる

あないさましの ますらおや

ニ、あな勇ましの ますらおや

君のために 身を捨てて

いくさにかざす 太刀のごと

魂の代々に あおがるる

あないさましの ますらおや

隣りの四日市の諏訪神社の祭りにはくじら船、大名行列のほかに、神社横の広場に興業物のテントが張られ、軽業(サーカス)、のぞきなどで賑わいましたので、羽津の人々も一日の仕事を終えてから、日頃はめったにもらえない小遣いを2銭ほどもらって大喜びしている子供の手を引き、歩いて見に行きました。明治40年に四日市市内に映画館が1館初めてできましたが、羽津の人々はあまり行かなかったようです。またこの頃、前車輪の大きい鉄輪の自転車が出現して、大地主の人々が乗っているのを、野らの手を休めては目をパチクリさせながら羨ましく眺めていたそうです。

村の子供

いつの世にも子供たちの一番の楽しみは遊びです。独楽を回したり、竹馬を作って乗ったり、神社で椎の実を拾ったり、垂坂山で山すべりをしたり、小川では、メダカ、フナ、ナマズなどを着物の裾が濡れるのも忘れて夢中で追いかけ、親にしかられるのに気づいて急いで裾を絞って乾かしたそうです。また、しようや、ごらめ、(「ごらめでんでん虫黒一つめっき出せ。」と歌いながらカタツムリに似た形の貝がらを投げる遊び)、縄跳び、お手玉、あやとり、石けり、まりつきなどをして遊びました。まりは糸まりを使っていたのですが、1、2名の子がゴムまりを持っていて、みんな羨ましがって順番に貸してもらいました。日露戦争の影響でしょうが、しょうやの絵にはロシヤの将軍ステッセルやクロパトキン、日本の将軍乃木大将や東郷元帥の絵が描いてありました。一方、子供たちは家の手伝いもよくしました。男子は草刈り、女子は子守りや山のたきぎ集めなどで、手伝いも遊びの一つになって いた生活でした。おやつは、当時1軒あった駄菓子屋へ行って一銭で七個の黒あめを買ったり、まんじゅう屋で5厘まんじゅうを時々買う程度で、いつもは家で作ったあられ、かき餅、やっこめ、そら豆の炒ったもの、また季節によって桑の実、まきの実、野いちご、山いちご、椎の実など自然の中で見つけたおやつを食べました。

いた生活でした。おやつは、当時1軒あった駄菓子屋へ行って一銭で七個の黒あめを買ったり、まんじゅう屋で5厘まんじゅうを時々買う程度で、いつもは家で作ったあられ、かき餅、やっこめ、そら豆の炒ったもの、また季節によって桑の実、まきの実、野いちご、山いちご、椎の実など自然の中で見つけたおやつを食べました。

四日市に1軒の本屋があって、「少年世界」という子供雑誌を売っていましたが、教育に関心が薄かった上に貧しかったので、羽津の子供たちは2、3軒の家庭の子供をのぞいては買ってもらえませんでした。

言葉づかいも現代と大変な違いがあったようです。父を「ちゃあやん」母を「かかやん」男の子を「ぼんち」女の子を「おこじょ」と言いました。

済民会事件

封建的で無学の人が大勢いた当時は、説教師は思想的にも、よろず相談相手としても、村のリーダーとなって活躍し、仏様の次にえらい人だと尊敬されていました。羽津村の人々は老若男女を問わず熱心に説教を聞きに寺へ通い、仏教と神社を暮らしの拠り所にして、貧しかったけれど平和に募らしていました。ところが、他県から流れて来た或る仏教の篤信家に羽津村の何人かが心酔しすぎて、家業を忘れ自分の財産はもちろんのこと、親類の財産まで失ってしまうという悲しいできごとがありました。これを済民会事件といって、親が嘘をつく子供を躾ける材料にしたということです。

山窩(さんか)

明治38年ごろまで、羽津村の中を年に2、3回山窩が通りました。山窩とは一家族が移動生活するもので、多い家族は6人ぐらいのもありました。川原の橋の下やお寺の縁の下に寝て、近くの住人に食を乞いながら生活していた者で、親が子供を叱るとき、「山窩に連れさしてやるぞ」といえば、どの子供も 怖がって大人しくなりました。

夫婦石

参宮鉄道が開通する明治25年ごろまで大変賑わいを見せた旧東海道を挟んで、道の両側に大小2個の海石が向かい合ってあります。これは夫婦石といわ れています。当時お伊勢参りに行く人たちが、通りすがりにこの石を撫でて、縁結びと夫婦円満を祈ったものといわれています。

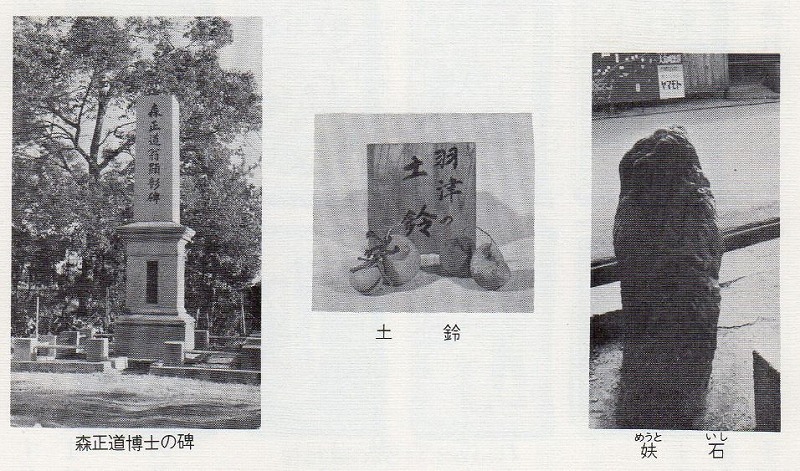

土 鈴

鈴屋(現城山町森源八氏宅)、小鈴屋(現本郷町山本俊吉氏宅)が土鈴を作って、伊勢参り客への土産物として売りました。土鈴を買って帰ると、鈴なりといって五穀豊作になると伝えられよく売れたそうです。現在、志氐神社に保存されています。

森正道博士

鎮驚丸(小児癇薬)の名漢医として伊勢、伊賀方面まで名声を伝えた森玄仙景丸の長女と明治20年に結婚し、何回もドイツに留学して外科医としての 西洋医学を学んだ人です。貧しかった羽津村の人々の食生活が原因しておきた鳥目とひかんの患者に、肝油とビタミン剤が効用があるという論文を発表して三重県で最初の医学博士になりました。この論文の価値は、肉食のアメリカでは認められなかったのですが、欧州大戦中にドイツ軍の兵士がこの病気で次々にたおれた時、博士の発表した肝油とビタミン剤が効果を発揮して、一躍世界中の注目をあびたということです。また病院経営にも優れ、羽津病院を

設立しました。尾張、伊勢、伊賀方面からも通院する人がひきもきらず、患者を乗せた人力車が1日に100台も通ったと伝えられています。第二次世界大戦後まで森家の病院経営が続きました。社会保険病院となっている現在の羽津病院の玄関に、博士を称える碑が建っています。

羽津小学校の生い立ち

明治時代

◎ 学校が生まれる前

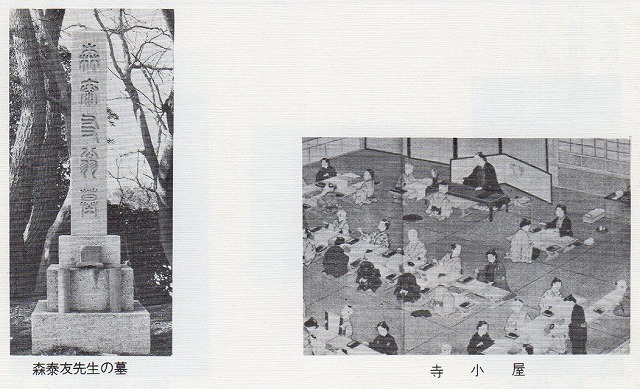

江戸時代は武士が中心の世の中でした。士農工商の身分がはっきりしており、特に武士と庶民は厳格に区別されていました。武士は支配者であり、また指導者としての地位を保っていたので、それに相応しい教養をつけなければと考えられ、藩 校や私塾で勉強しました。庶民も日常生活に必要な教養を求め、町の物知りの人や、お寺のお坊さんの所に通って、読み、書き、算盤を習いました。これを寺小屋といいます。藩校や寺小屋は、江戸時代後期から大変発達しました。

校や私塾で勉強しました。庶民も日常生活に必要な教養を求め、町の物知りの人や、お寺のお坊さんの所に通って、読み、書き、算盤を習いました。これを寺小屋といいます。藩校や寺小屋は、江戸時代後期から大変発達しました。

当羽津村にも寺小屋が1つありました。旧朝明郡には、約60の村がありましたが、郡全体で寺小屋は3つしかありませんでした。そしてその中の1つが

羽津村にあったのです。志氐神社の神官を務めておられた森泰友氏が自宅に開塾、その教えをうけた人は延べ300余人といわれております。この塾は羽津学校の開校によって閉塾されましたが、その徳を称えて門人有志の人々によって墓が建てられました。現在の法徳製陶所の北東にある小さい松林の中にその墓が見られます。

◎ 学校が生まれた頃

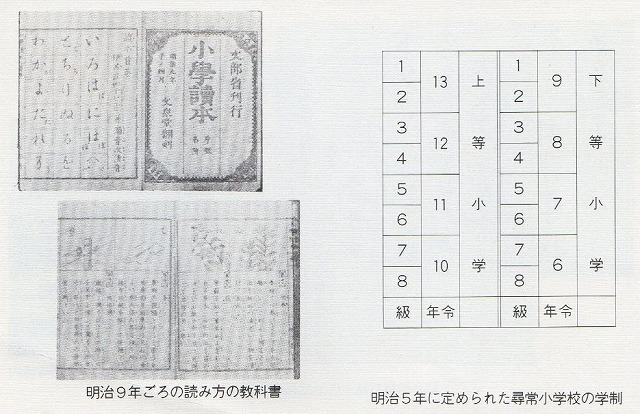

明治5年7月、明治政府によって学制が発布されました。全国を8大学区に分け、その各学区に32中学区(中学区の数は全国で256)を置き、その各中学区に210の小学区(小学区の数は全国で53,760)を配置し、1小学区に一つの小学校を設ける計画でした。文部省は初め53,760校の小学校をつくる考えでしたが、これには巨額の経費が必要で、実際に設けられたのは約12,500校にすぎませんでした。それに校舎は、江戸時代の寺小屋とほとんどかわりなく、大部分がお寺や民家を借りた粗末なものでした。明治8年の統計によると、新築校舎はわずかに18パーセントでした。また、子供を小学校に通わせ

るには、教科書や文房具類を買うのにお金がかかるし、家で働かせることができないため、農家の子供などで学校に行かないものも少なくありませんでした。けれども、年が経つにつれて追々校舎も整備され、学校の制度や授業内容も少しずつ形を整えていきました。

このころの学校は下等と上等に分かれていました。下等小学校は6歳から9歳までの子供が入学し、上等小学校は10歳から13歳までの子供が入学しました。そして1年間に2級ずつ進み、4年問で8級から1級まで進むことができました。つまり6か月勉強して試験を受け、合格すると上の級に進みました。 成績のよい子は3か月ぐらいで試験を受けて、合格すると上の級に進むこともできました。その反対に成績が悪くて学力の足りない子は、もう一度6か月の間勉強をやり直して試験を受けました。下等小学校の1級を卒業すると、大試験を受けて上等小学校に入学しました。大試験は県から係の人が来て行ないました。学習する教科は、修身、読み方、つづり方、習字、算術、体操でしたが、そのほかに図画と唱歌を教えてもよいことになっていました。 また学校に行くのに授業料を毎月50銭納めることに決まりましたが、当時としてはあまりにも高額であったのでほとんど納める者がなく、小学校の運営は、主に町村費や寄付金によってなされました。

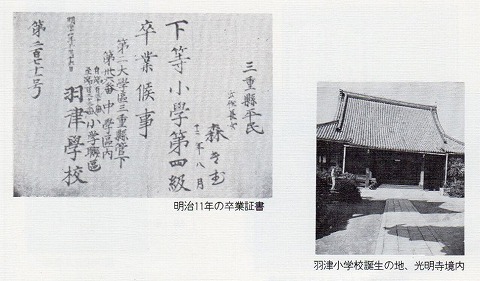

◎ 羽津学校誕生

明治7年5月10日、「第2学区三重県管下第36番中学区内自130番至133番小学連区羽津学校」として創立し、6月30日、人民共立学校と名付けました。 人民共立学校という校名は羽津村、八幡村、吉沢村、別名村、鵤村の5つの村が共同で設立した学校だからです。校舎として、羽津村の中央にあたる光明寺境内に小屋を作り、先生2名、児童70名(男50名、女20名)で授業が始められました。通学区域は羽津地区全域と茂福、垂坂村でした。当校は下等小学校だけで、上等小学校は四日市学校(現在の中部西小学校)にあったのでそこへ通いました。開校した時先生を探すのにずいぶん苦労して、寺小屋の先生だった人や、読書や算術や習字に堪能な人などを先生に迎えました。明治12年5月、校名を額田学校と変更しました。校名の額田は、私達の住む羽津地区と海蔵地区の東部を額田の郷といって、額田氏の領地であったので、このように名付けられたと伝えられています。

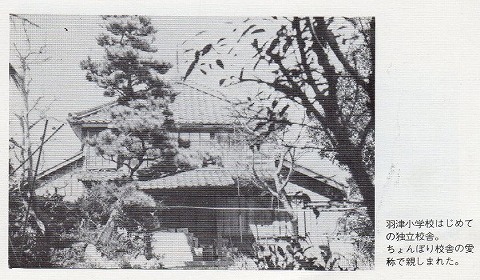

◎ ちょんぼり校舎

羽津村誌に「額田学校羽津村中央字宮東3503番地、明治14年3月本村、八幡村、吉沢村、別名村、鵤村、垂坂村連合して新設する。同年10月垂坂村は分離する。」とあります。

校地は、明治初年ごろ羽津の庄屋を務めた伊藤伝十郎氏(大正2年死亡)の宅地で、庭園や奥屋敷のあったところです。明治9年12月南勢におこった 農民暴動が四日市へ襲来した時、この屋敷は焼き払われてしまいましたが、その頃の村の有力者のお骨折りでここが校地と定められ、校舎が新築されたのです。それは、現在の旧東海道沿い、石鳥居の北側の梅本賢造氏宅の屋敷内にあたります。

梅本宅の高塀のあるところが当時の校門の位置で、角材石の門柱が2本たち、両褄と門の扉2本は鉄製の格子造りでした。門を入ると左側に村役場があり、その奥にみんなから「ちょんぼり校舎」の愛称で親しまれた、屋根の上に避雷針のたっている二階建ての校舎がありました。玄関前には松や柳の植え込みがあり、掘り抜き井戸や小さな池もありました。階下は小使いさんの部屋と、大きなかまどが置かれている湯沸かし場になっていました。

2階には先生方の控室と、畳の敷かれた裁縫室がありました。これに続いて右手の方ヘ、平屋の教室が南北に4教室、北隅が鍵の手になり薄暗い唱歌室があって、オルガンが1台おいてありました。祝日にはこの4教室の間仕切りが外されて、広々とした式場に早変わりするのでした。2人用の机が4列に並べられた教室は、両側の窓が障子になっていて冬になると障子の破れから西風が音をたてて吹き込み、ずいぶん寒い思いをして勉強しました。校庭は体操もできないほど狭く、子供たちは、体操の時間になると志氐神社の森までよく駆け足をしたものです。校舎の東側にある庄屋の倉にはハトが飼ってあり、たくさんのハトが「クークー」と鳴きながら餌を食べに来るので、みんなはこの倉をハト部屋と呼んでいました。

この頃の先生はみなお若くて、例えば、「こんべさん」のニックネームで村人から親しまれた森哲也先生は16歳、もの静かで児童から信頼の篤かった森増太郎先生も16歳、「にこにこ先生」と渾名され、習字が大変お得意な森甚太郎先生は15歳で教壇に立たれました。

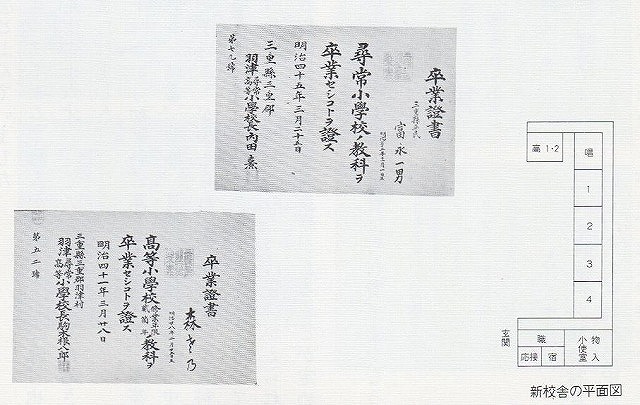

上等小学4年と下等小学4年からなっていた小学校は、明治14年から初等科3年、中等科3年、高等科2年の3、3、2制に変りました。そして教科は、初等科が修身、読書、習字、算術、唱歌、体操、中等科は初等科の教科に地理、歴史、図画、博物、物理、裁縫(女子のみ)が加えられ、高等科では中等科の教科に更に化学、生理、幾何、経済が課されました。明治19年には、小学校から大学までを通してきちんとした学校制度ができあがりました。 小学校は尋常科4か年、高等科4か年の二つに分け変えられ、尋常小学校4か年を義務教育とし、両親は児童に小学校4か年の教育を受けさせる義務があることが定められました。

明治20年4月、校名を額田学校から「羽津簡易科授業所」と変更し、学校の経費は町村費で賄うようになりました。そして同年8月さらに校名を「羽津小学校」と改めました。

◎ 学校の新築移転

校 舎

年ごとに増加する児童のために校舎増築の必要が叫ばれていましたが、明治35年9月の臨時村会で思いきって新しく校地を求め、校舎を新築することに決まりました。そして、いくつかの候補地の中から、志氐神社南西の高台で、西に遠く鈴鹿の山々を望み、近くに緑の垂坂山を眺め、東は伊勢の海を見わたせる景勝の地を選びました。これが現在羽津小学校のある位置です。森七兵衛氏を委員長とする校舎新築委員会が中心となり、村長、校長、学務委員をはじめ村民をあげての協カにより、明治36年10月、めでたく新築落成しました。

新校舎は、校門を入ると右に玄関があり、左に職員室、その右隣りが応接室、そして奥に宿直室があり、それに続いて物置きと小使室がありました。 この建物と土間を挟んで、教室が4つ東西に建ち、更に土間を挟んで西南に2教室が鍵の手になって建っていました。尋常科が4教室、高等科が1教室、

あとの1教室は唱歌室でした。そのころは高等科に進む人が少なかったので、1、2年が同じ教室で複式授業をしていたのです。校門には「羽津尋常高等小学校」と書いた門札が掛けられ誇らしい気持ちで見上げながら通学しました。

祝 い 歌

一、此の学び舎の 窓の戸を

開きそめにし その日とて

今年も 今日を祝いつつ

いざもろともに うたわまし

ニ、此の学び舎に 来たりつつ

きそい励みて 怠らず

人となりにし 人々の

さちなりしこそ めでたけれ

学校生活

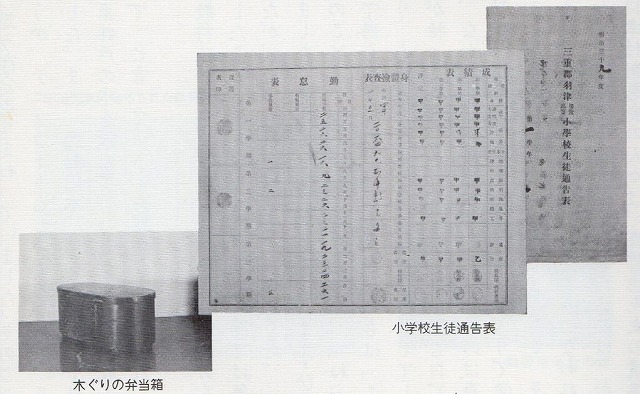

先生は校長以下5、6名、全校生徒は200名内外で、ガラス窓の明るい教室で男女共学でした。当時は鞄はなく、学用品は風呂敷に包み、弁当は木刳りの漆塗りか、瀬戸焼きの丸型のものを網袋に入れて肩にかけて通学しました。

先生は校長以下5、6名、全校生徒は200名内外で、ガラス窓の明るい教室で男女共学でした。当時は鞄はなく、学用品は風呂敷に包み、弁当は木刳りの漆塗りか、瀬戸焼きの丸型のものを網袋に入れて肩にかけて通学しました。

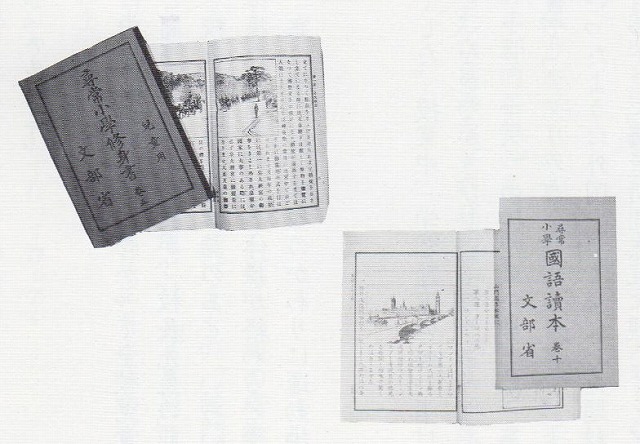

尋常小学校では、修身、国語、算術、体操の4科目を教え、その地方の状況によって図画、唱歌、手工のうち1科目または数科目を加え、女子のために裁縫を加えることができました。羽津学校では、この全部が教えられました。また高等小学校にはこのほかに日本史、地理、理科が加えられていました。習字の時間には1枚の半紙がまっ黒になるまで練習しました。算術は、石筆で石盤に練習し、1メートル以上もある大きなそろばんで九々も教わ

りました。

校庭は、現在の10分の1ぐらいの広さしかなかったようですが、それでも子供たちはとても広い連動場のように思い、思う存分走りまわっていまし た。そのころ野球はまだなかったのですが、テニスをする人はいたのでしょうか、テニスコートらしいものがあり、そこは土質が良いので子供たちが競争するには理想的な場所でした。また、遊動円木、ぶらんこなどで思いきり遊びました。喉が渇いて、「ガラン、ガラン」と鳴る車井戸の水を汲んで、つるべから水を飲もうとすると、小使いさんが「そんな水飲まんときな、茶をやるで」と言って下さった親切な言葉が忘れられません。

よい先生に恵まれ、よい環境に育った羽津の子供たちは、教科についても優秀な成績を表わし、ある時代には、算術の良くできる学枚として県下に

校名を轟かしたこともあります。また体育の面では毎年1回三重郡学校の連合連動会が菰野や朝明川原で行われましたが、いつも良い成績を収めました。

羽津の子供たちは、真面目な反面お茶目なところもありました。先生に「こんべさん」「なまずひげ」「ねぶし」などと渾名をつけては喜んでいました。ある日のこと、いつも根節でたたくので、「ねぶし」と渾名されていた先生が、机の上に太い竹の根節をおいて帰られました。それを見た子

供は「こんなものがあるとたたかれるから……。」と、言って家に持ち帰り、風呂の焚き木と一緒に燃やしてしまいました。でも次の日には、それ以上太い立派な根節を先生が持ってこられたので、一同はとても驚いたものでした。

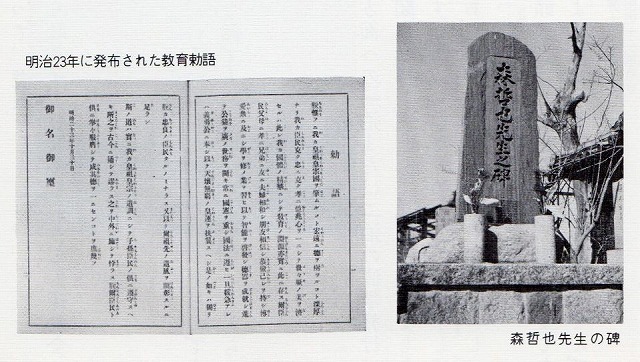

いろいろな先生方の思い出がありますが、中でも心に刻み込まれているのは森哲也先生のことです。ある日、子供たちを集めての先生のお話は、「都合により先生は今日かぎりで学校を引く。」という悲しい別れの言葉でした。子供たちは淋しい気持ちで先生とお別れしましたが、その後再び学校には戻られることはありませんでした。子供を思うあまり無理をして

健康を損なわれたのでした。先生が教えの道に身をたてられ、有望な前途を残して中途でその道から引かれたことは、返す返すも残念なことです。それから数年後の大正11年、羽津村謝恩会の人々は、森哲也先生の遺徳を偲んで、城山町の墓地の一角へ記念碑を建立しました。

いろいろな先生方の思い出がありますが、中でも心に刻み込まれているのは森哲也先生のことです。ある日、子供たちを集めての先生のお話は、「都合により先生は今日かぎりで学校を引く。」という悲しい別れの言葉でした。子供たちは淋しい気持ちで先生とお別れしましたが、その後再び学校には戻られることはありませんでした。子供を思うあまり無理をして

健康を損なわれたのでした。先生が教えの道に身をたてられ、有望な前途を残して中途でその道から引かれたことは、返す返すも残念なことです。それから数年後の大正11年、羽津村謝恩会の人々は、森哲也先生の遺徳を偲んで、城山町の墓地の一角へ記念碑を建立しました。

祝 日

三大節といってお正月、紀元節、天長節が国民の祝日でした。学校では、来賓の方々を招いて式典が行なわれました。児童も晴れ着の羽織袴に下駄履きで、意義ある式典に参列しました。両陛下のご真影を前面に飾り、教育勅語の奉読、国歌や式歌を歌って祝い饅頭をもらって帰りました。

式日にご真影を飾り、教育勅語を奉読し、国歌を歌うという形式は、昭和20年日本が第二次世界大戦に敗れる日まで続きました。

運動会

春の運動会は「浜の運動会」といって、今の競輪場と海蔵川の間の海岸で行なわれました。また志氐神社の祭りの翌日が秋の運動会と決まっていて、 これは校庭で行なわれました。祭りのすしを弁当に持ち、家族だけでなく親類の人まで誘って運動場に集まりました。児童数が少ないので、運動場が広々として何かひっそりとした感じでしたが、男子は騎馬戦、徒歩競走、綱引き、女子はオルガンやバイオリンの伴奏で、「織りなす錦……」や「青葉茂れる桜井の……」と唱歌を歌いながら、校庭いっぱいの輪になって、遊戯をしました。

この日は、校門前や砂浜にたくさん出店が並び、くじ引きをしたり駄菓子を買ってもらうのも運動会の一つの楽しみでした。

談話会 3学期に入ると談話会がありました。読本や修身の本を読んだり、いろいろなお話をしたりするのです。本の文句を棒暗記して、直立不動の姿勢でお話をするのです。下手な話でもみんなに手をたたいてもらうと大変うれしくて喜んだものでした。

3学期に入ると談話会がありました。読本や修身の本を読んだり、いろいろなお話をしたりするのです。本の文句を棒暗記して、直立不動の姿勢でお話をするのです。下手な話でもみんなに手をたたいてもらうと大変うれしくて喜んだものでした。

修学旅行

その年により行先は一定しなかったのですが、津、名古屋、伊勢方面への1泊または2泊の修学旅行は大変思い出に残っています。展覧会や博覧会を見たり、神社仏閣に参拝したりして見聞を広めました。

いつもよりきれいな木綿の着物に藁草履を履き、胡麻塩のむすび玉(おにぎりのこと)に梅干しや沢庵の弁当を持ち、2、30銭の小遣いをもらって、

家にあるあられやかき餅のおやつと一緒に風呂敷に包み、肩にかけて、初めて乗る汽車がとてもうれしかったことを覚えています。

今のように父兄の見送りもなく、小使いさんの持つ学校の旗を先頭にして、先生の引率で出発しました。この日ばかりは先生も子供たちの心を察してか、あまり平素のようにやかましくは注意されませんでした。

大正時代

◎ この頃の羽津小学校

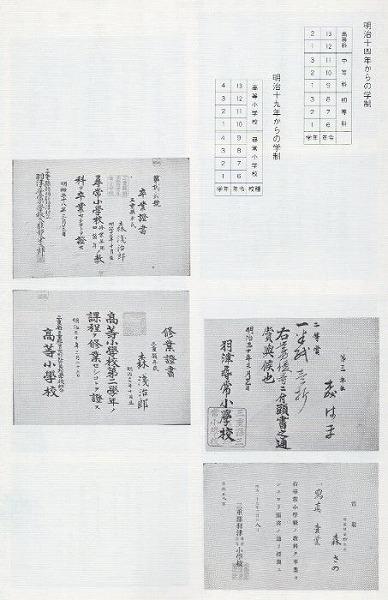

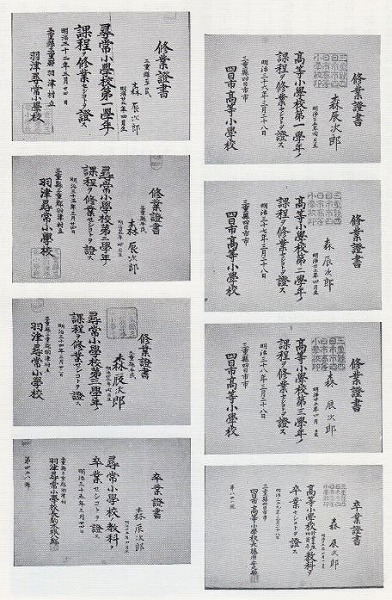

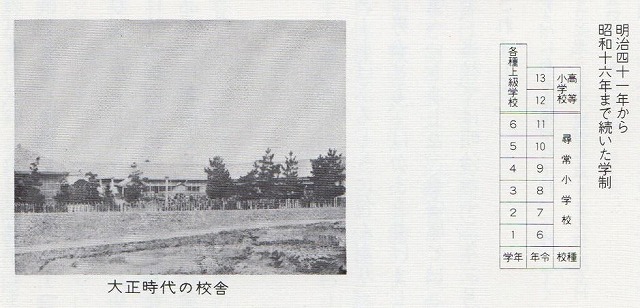

明治5年の学制実施以来幾度か改正された小学校の制度は、明治40年3月の小学校令改正によって、義務教育6年の尋常科と2年の高等科が一緒に置かれることになり、翌41年から実施されました。以後この制度は、昭和16年の春まで何の変化もなく30年以上も続きました。

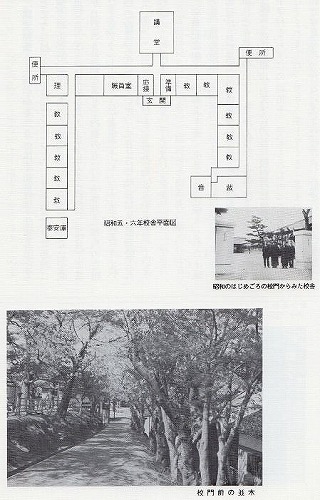

それだからこのころの羽津尋常高等小学校は、尋常科の6か年とその上に高等科の2か年の課程がありました。大正の初めごろは、義務教育の尋常科の6年間が終って更に高等科へ進級する児童は半数にも満たないものでしたので、高等科は1、2年一緒の複式学級でした。尋常科が各学年1クラス ずつの6学級と高等科の1学級と、合計7学級の学校だったわけです。児童数も300人足らずでしたが、大正7年4月には高等科は単式学級となり、大正も終りごろになると400人を超えるほどになりました。また、このころになると中等教育の場である男子の中学校、女子の高等女学枚とも全国的に、その学校数、生徒数が著しく増加していきましたが、当校からも尋常科6年を卒業して中学校や高等女学校などの上級学校へ、毎年数名の児童が試験を受けて進学しました。校舎はコの字型に教室が並び、中央に玄関がありました。大正年間に2度ほど増築されて少しずつ大きくなっていきまし た。

当時、三重郡内に小学校は29校ありましたが、当校は学力、体力すべての点で他校よりすぐれていて「ああ、羽津か。」と何かにつけて話題の中心になり、自他共に許す郡内屈指の名門校でした。例えば、毎年尾平農学校で開催される児童、生徒の作った農作品や手芸品それに書画などの総合品評会でよい成績を収めました。またスポーツにも優れていました。

◎ 学校生活

登校 - みんな膝下までの着物に藁草履を履き、本やノートは風呂敷に包んだり、布の肩掛け鞄に入れて、各区別に通学団で登校しました。 5年生以上は男女とも、袴を着けました。校門を入ると左側に奉安庫があって、この前で脱帽、最敬礼をして教室へ行きました。奉安庫とは「ご真影」といわれていた在位天皇の写真や教育勅語が安置されている建物で、当校では明治43年3月に味香啓二郎、富永四郎両氏の寄贈によって木造瓦葺1棟が新築されました。

学枚へ履いて行く藁草履は、家の祖父母や父母が雨の日や夜なべに藁を横槌で打って作ってくれるのです。たいていが1日で破れてしまうので、

家中の者が履こうと思うと随分たくさん作らなければなりません。

また、雪がたくさん降ると大変困りました。下駄を履くと歯の間に雪が入って転ぶので、下駄や草履それに足袋などを腰に巻きつけて素足で学校

まで走って行くのです。学枚に着いてから真っ赤になった足に足袋を履くと、足が火照ってきます。中には竹馬にのって登校して来る子もいました。

或る日のこと、森君が学校へゴム靴を履いて来ました。みんなびっくりして森君を取り巻いて黒山の人だかり。『ぼくもあんな靴が欲しいなあ。

』とたいへんうらやましかったものです。

朝礼 - 毎朝、運動場で朝礼がありました。もちろん雨天の日は中止です。玄関に向かって全校児童が各クラスごとに整列します。校長先生が 指揮台の上に上がられると高等科2年の級長が、校長先生の前に進み出て「おはようございます。」と挨拶し一同が礼をします。校長先生からのお話の後、いろいろな注意や伝達などがあって、今度は体操の隊形に整列し、朝の体操をします。この体操が終わると受け持ちの先生を先頭に各自の教室に入り、第1限目が始まるのです。寒い時には、体操の代わりに運動場を駆け足で走ります。

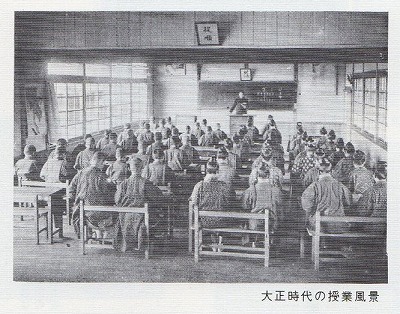

授業 - 始業、休憩の合図は、小使いさんの打ち鳴らす鐘の音でした。授業中、学習態度の悪い者は、先生に長い竹で頭を叩かれたり、教室の後ろに立たされるなど、なかなか厳しいものがありました。

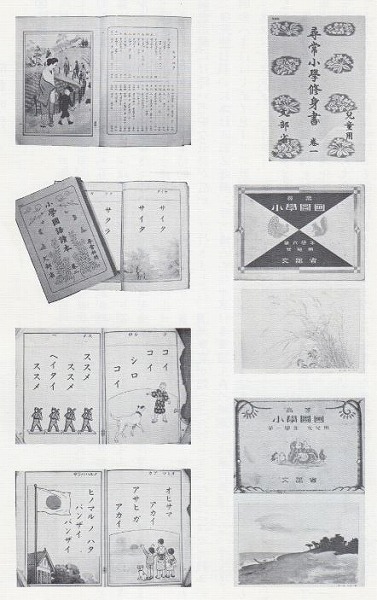

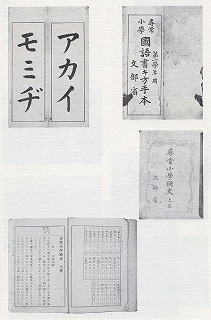

教科書は、すべて国定教科書でした。大正7年の「ハナ ハト マメ マス」の国定教科書では、第一次世界大戦後の風潮であった国際協調主義を反映して、国語教科書で「アメリカだより」「世界」「大連だより」「ナイヤガラの滝」「南米より」「ヨーロッパの旅」といったように外国をテーマにした題材が多くとり入れられました。また修身教科書にも「国交」という題目の下に「隣近所同志互に親しくして助け合うことが、共同の幸福を増す上に必要なことはいうまでもありません。それと同様に国と国と親しく交わり互に助け合って行くことは、世界の平和、人類の幸福を図るのに必要なことです。今日各国互に条約を結び大使公使を派遣して交際に努めているのも、これが為であります。」といった文章がのっています。 そして、この修身の時間には校長先生の指導を受けました。

学校ではスパルタ式の随分と厳しい教育を受けました。運動もなかなか盛んでした。幸にして私はスポーツはクラスで二番と下らなかった。お蔭で生傷の絶えることがなく、今だにその頃の傷痕が頭、手、足と至る所に残っています。一方、学業成績はあまり良くなかったけれども、落第することもなく大正2年3月無事6ヶ年間の義務教育を終えました。

昼食 - 昼食時間になれば、当番が小使室へ行き、大きな釜から、やかんに湯を汲み入れ、各自の教室へ持ち帰ってお弁当を食べます。先生もお弁当を持ってこられて、教室で私たちといっしょに食べられます。食後には、先生からいろいろなお話をしていただくのが楽しみでした。

課外の勉強 - 子供たちのあまり好きでない宿題は、この頃もありました。自分だけでは分からない時には、お友達の家へ行って一緒に宿題 をしたりしました。こんなこともありました。夏休みの宿題が前日になってもでき上っておらず、近所の上級生に助けてもらって、泣きべそをかきながら、やっと仕上げて学校へ持って行ったものでした。

6年生になると、上級学校へ進学する人に対しては、「課外」といって放課後1、2時間の特別の勉強がありました。

6年生になると、上級学校受験のための課外が、毎日放課後、うす暗くなるまでありました。「系統的試験問題集」という部厚い本を片手に、先生は熱心にご指導下さり、また私たちも一生懸命勉強しました。家に帰ってからも、何十字という漢字の練習をしたものです。この時50人のクラス中、上級学校を受験したのは男子6人、女子1人でした。

また、総合品評会へ出品する作品なども放課後居残って作成しました。

各学年ごと習字1名、図画1名ずつ計16名が選ばれて、毎日放課後、先生の指導のもとに一生懸命に練習をしました。そして16名の作品は幅1m、

長さ2m余りの大きな掛け軸にきれいに貼り付けられ、上部に「羽津尋常高等小学校」と横書きされて出品されたのです。

私の習字も出品されたので、友達といっしょに小雪のちらつく中をその会場へ出かけました。会場には29校の掛け軸が整然と並べてかけられてい ました。ところが羽津校の掛け軸の右上部に金紙が貼ってあるではありませんか。「あっ!金紙や。」と友達と飛び上がらんばかりに喜んだことは今でも忘れられません。

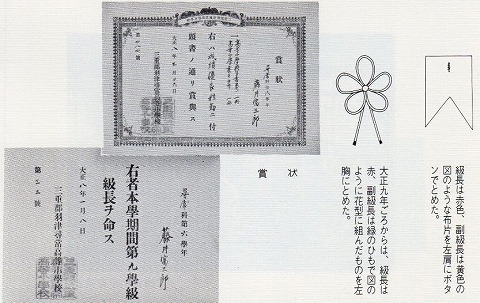

級長、副級長 - 今の学級委員と同じようなもので、この頃は先生が成績のよい子の中から選んで決めました。

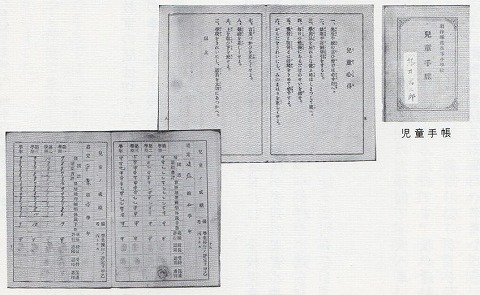

児童手帳 - この頃の成績表は手帳のように綴られていて、初めに教育勅語や児童心得などが印刷されています。そして、在学中の成績や出欠席などの記録がこの一冊の手帳の中に記入されるのです。大正半ば頃までは 甲、乙で、それ以後は十、九、八といった評価がなされています。また、毎学年の終りには、出席率のよい児童や成績の優秀だった児童に、いろいろな賞が授与されました。反対に落第するものも、クラスで2、3人あ

りました。しかし大正の終り頃には、この落第は廃止されました。

甲、乙で、それ以後は十、九、八といった評価がなされています。また、毎学年の終りには、出席率のよい児童や成績の優秀だった児童に、いろいろな賞が授与されました。反対に落第するものも、クラスで2、3人あ

りました。しかし大正の終り頃には、この落第は廃止されました。

放課後 - 学校が終って帰宅してからは、弟や妹などの子守りをする児童がほとんどでした。背中に小さな子をおんぶしたままで、道路にコートを書いてテニスをして遊んだそうです。

現在、羽津小学校の校庭の周囲には大きな松の木がありますが、当時、この松の木に囲まれるようにして1面のテニスコートがありました。私は その頃テニスが大好きで、放課後、弟の子守りをしながら級友や先生とテニスに熱中したものです。私のドライブをかけたボールは、2、3の級友とともに評判の剛球で、点数をかせぎ、一度コートに入るとほとんど退くことを知りません。相手の伊藤君も、着物の前をはだけながらずいぶん強かったことを記憶しています。

◎ 学校行事

入学式 - 当時はまだ講堂がなかったので入学式は、2つの教室の間仕切りの戸を取りのぞいて広い1つの教室にして、そこで行なわれました。 国歌斉唱、教育勅語の奉読そして校長先生や村長さんのお祝いの言葉がありました。この日は、お母さんが仕立ててくれた紺がすりの着物を着て、

お母さんと一緒に学校の門をくぐったのでした。

祭日 - 2月17日の祈念祭、10月17日の志氐神社の大祭、11月23日の新嘗祭には、全校児童が志氐神社に参拝します。高等科の生徒は、木銃を持って帯剣し前列に整列。生徒総代が参列の来賓と共に玉串を奉奠するとき、「一同敬礼」の号令によって捧げ銃をします。国の鎮めのラッパが終ると銃を下します。一同参拝を終わると祝菓子をもらって帰校しました。また10月16日には、延々と列をなして伊賀留賀神社へも参拝しました。

運動会 - 春と秋の2回行なわれました。春の「浜の運動会」は年に一度の学校の大移動で、大八車に運動会に必要な道具や小使いさんがお湯を沸かすための鍋や釜などを積んで運んだのです。秋の運動会は校庭で行なわれましたが、当時運動場が校舎で表側と裏側とに二分されていて、表側の広い方でも百メートルのトラックがやっととれるくらいでした。ですから当日は、裏側の運動場で整列や準備などをして、表側の連動場で綱引きや体操などの競技をしました。6年男子の倒立競技が、満場の喝采を博したこともありました。観覧に来た父兄は、運動場が狭いため各区1教室ずつが割り当てられて教室内から声援を送りました。なかでも区別のリレーはプログラム中のメインエベントで、その熱狂ぶりは大変なものでした。 また、近くの学校の選手を招いて学校対抗のリレーも行なわれましたし、当校からも他校へ出かけて行きました。

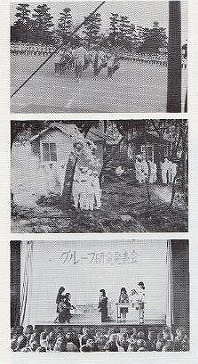

学芸会 - 毎年2月下旬から3月上旬ごろに、会場が狭いため、第1日目は1、2、3区、第2日目は4、5、6区というように2日に分けて催されまし た。劇、合唱、独唱などで、時には高等科と尋常科との共同で劇をしたりしました。そのほかに国語の本読みや書き方の席上揮毫などがありまし

た。これらの練習は随分前から放課後行なわれ、みんな一生懸命でした。

高等科と尋常科共同でした劇「大楠公」はすばらしいものでした。正成には高等科のKさん、正行には尋常1年のMさんだったと思います。桜井の駅の別れのシーンはとてもよく、「よくもあれほどまで親子の意気があったものだ。」と先生も褒めておられました。あの時の歌、「共に見送り見送りて、別れを惜しむ折から………。」今もその様子が目に浮かんできます。

修学旅行 - 5年生になると吉野へ1泊2日の旅行に行き、6年生では、京都、奈良方面や伊勢、鳥羽方面へやはり1泊2日の日程で出かけました。 朝まだ暗いうちから校庭に集合し、校長先生のお話の後、国鉄四日市駅まで歩いて行き、ここから汽車に乗って出かけました。

新調の白ズボンに紺の脚絆を着け、父親の作ってくれた草鞋を履いて、弁当を白い風呂敷に包み、右肩より左下へかけて前で結ぶといった出で立ち でした。親元を離れて初めての旅行だけに胸を躍らせたものでした。

大正7年の夏には、富山県の一漁村から米騒動が起こり、たちまち各地に広がり、政府は軍隊の力まで用いてこれを鎮めるといった事件がありまし た。そしてこれらのニュースは新聞社の号外で朝に夕に伝えられ、ふだん静かな羽津の村も騒々しかったものです。この米騒動のため秋の旅行が取り消しになり、非常に残念な思いをした学年もあります。

卒業式 - 教室の間仕切りの戸を外して広くした式場で行なわれ、卒業証書は成績のよい子が代表で受け取り、答辞を読みました。

大正4年3月尋常科卒業、校長先生より総代で卒業証書を授与された時は嬉しかった。男女合せて42名で高等科へ進む者男11名、女9名、他の22名は家業従事その他で進級しませんでした。

ずい虫取り - いろいろな農薬の使われている昨今では想像もつかないことでしょうが、この頃は害虫駆除にも人の手を借りたのです。田植え前になると、全校児童が地区ごとに分かれて苗代のずい虫取りをするのです。取ったずい虫の数によって鉛筆や半紙をもらいました。

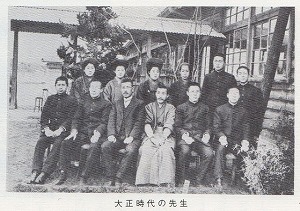

◎ 先生の思い出

男の先生は詰襟の洋服、女の先生は、和服に袴といった服装でした。

A先生 - ある日、先生に耳掃除をしてもらったら、丸薬のようなのが出てきて、私も先生もびっくり。懐から紙を出して丁寧に包んで、「帰っておかあさんに見せな。」といわれて渡されたことがありました。

B先生 - 背が高く頭は慎太郎刈りで、いつも歌を歌っておられた。左手に教科書を持ち、時々煙草をふかしながら大きな声で「月の砂漠をは るばると……。」と歌いながら廊下を歩いておられた。

C先生 - とても音楽が好きで、バイオリンを弾いたりまた作曲をしたり、いつも学芸会の時には聞かせてくださった。

C先生 - とても音楽が好きで、バイオリンを弾いたりまた作曲をしたり、いつも学芸会の時には聞かせてくださった。

D先生 - ミス四日市ほどの美人で、静かでやさしい先生でした。

駒木根はるゑ先生 - 子女教育のため当時の学務委員の骨折りで小学校内に裁縫学校が設けられ、駒木根はるゑ先生はその指導者として迎えられました。そして何十年という長い間、裁縫の指導に当たられました。後にこの先生の徳を慕った同志たちで、当時の校地の北西の位置に謝恩碑が建てられましたが、その後学校の拡張によって現在の所に移されました。

昭和時代

◎ 昭和の初め

大正15年12月25日、大正天皇がお亡くなりになり、年号が改められて昭和の時代に入りました。昭和元年はわずか五日で終わり、今上天皇の即位式が昭和3年11月10日、京都において古式にのっとり盛大に行なわれたのです。国は祝賀行事で賑わい、羽津地区(羽津村)でも山車を作り、各区の青年団が主になって村中をねり歩き、小さい子供たちも可愛いい揃いの袢纏に花笠をつけ、綱を引いて回りました。

こうして昭和の時代は本格的に始まりましたが、貧乏神を招いたかの如く世の中は不況に見舞われ、国民の間には暗い不安な気持が広がって行きました。満洲事変が起こったのをきっかけに次々と戦争が起こり、世は戦いに明け暮れる毎日、子供たちの世界にも軍国主義の風潮が次第に色濃くなってきました。昭和8年に初めて色刷りの教科書が現われましたが、「サクラ読本」といわれた読み方の教科書にも、「ススメ、ススメ、ヘイタ

イ、ススメ」「ヒノマルノ ハタ、バンザイ」「兵営だより」「軍艦生活の朝」など兵隊さんや戦争の話が多く取り入れられました。

また、兵士となるための心と体の鍛練が要求され、工作(模型飛行機の製作)や遊びの中に、そして漫画や読み物などにも戦争を美化するような物が盛り込まれました。「ぜいたくは敵だ」の標語の下、一日一汁一菜、梅干し一つの日の丸弁当など、国民の生活はかなり厳しいものがあり ました。

しかし、静かな純農村である羽津においては、まだまだ安定した平和の続いた頃であったのでしょう。当時の思い出の中には、世相の厳しさはほとんど記憶に残っていません。

◎ 学校の様子

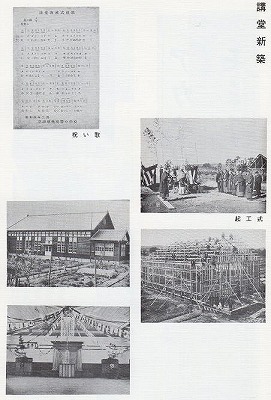

講堂新築 ― 昭和4年3月の講堂新築は、子供心にもどんなに嬉しかったことでしょう。コの字型校舎の西側に渡り廊下が延びて、立派な建物ができ、子供の目にも威厳がありまさに堂々と見えました。入口には「忠孝」と書かれた大きな額があり、内部の右には味香啓太郎氏の寄贈によるグランドピアノが豪華に座って、正面には薄い絹の白幕がかかっていて、式日にはここにご真影が飾られました。このころの学び舎の面影を今も留 めているのは、この講堂だけになってしまいました。

卒業記念樹 ― 昭和5年春、卒業記念に植えられた土堤の桜、楓の並木、木の名に因みクラス名も桜組、楓組と名付けられました。運動場拡張によって一部その影を失い、時には自然の力によって痛めつけられ、姿こそ変えていきましたが、春には爛漫の桜、秋には紅葉の楓と、羽津小学校ならではの詩情を、子供たちの心の中に、植えつけてくれました。毎年入学してくる一年生がバックにして記念写真をとった古い大きい桜の木、針がいっぱいささっていて不思議に思った蘇鉄の木も、印象深く心に残っています。

銅像と奉安殿 ― 昭和8年、国旗掲揚台が校舎玄関右側に立てられ、相次いで孝行、勤勉、倹約の手本として子供たちが毎日仰いだ二宮金次郎像や楠公銅像、そして神明造りの奉安殿が、その時代の国家方針に従い建立されました。二宮翁像建立は梅本金一、服部清太郎両氏の懇志によるもので、昭和11年9月29日付の勢州新聞に、「報恩の念に燃え、二宮翁像建設、三重県羽津村に輝く美談」の見出しで報道されています。しかしこの銅像は大東亜戦争中に軍需品として回収され、現在立っている金次郎像は、戦後、陶器で再建されたものです。

楠公像は、昭和13年に、日支事変で戦死された杉山末吉氏のご遺族、堀木三郎、杉山賢二両氏の寄付により建立されましたが、二宮翁像と同じように戦時中に回収され、 台石だけとなっていました。しかし、今回の百周年記念事業として、再び両氏のご協カにより現存の台石の上に記念碑が建てられることになりました。

台石だけとなっていました。しかし、今回の百周年記念事業として、再び両氏のご協カにより現存の台石の上に記念碑が建てられることになりました。

昭和12年頃、清水彦七、清水又吉両氏の寄付で、校門を入って右側に、鉄筋建て神明造りのまことに神々しい様式の奉安殿が新築になりましたが、

終戦後の改革で撤去されてしまいました。

勉強 ― 始業、終業を知らせる学校の鐘の音は、田畑で働く人々にまで聞こえるほど静かでのどかな村の中、学校生活にもその特色がみられ ます。農繁期には、家事手伝いのため短縮授業があり、中には小さい弟妹を連れて授業を受けた人もありました。特に田植の日は村の農会で決められていたので、いつもより早く授業が始まり、一時間だけ授業を受けて下校し、家の手伝いをしました。またこのころ、麦藁細工や藁細工の作品展も行われましたが、農村の特色の一つでしょう。子供たちの比較試験、図画、習字は学級ごとの綴りにして各家庭に回覧されました。

朝会 ― 毎朝全校児童が運動場に集まり奉安殿に最敬礼したあと誓詞を唱えるのです。誓詞「謹んで大詔を拝し、今日も一日心を締め、文を習い、業を励んで立派な日本人となることを心掛けます。」と教育勅語を守り、実行することを誓いました。模範朗読会や、つづり方、歌などの発表会も校庭でありました。

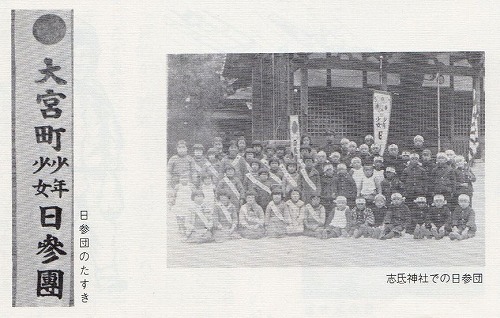

早起き会 ― 毎月1回、朝暗い内にみなで起こしあって、通学団ごとに学校へ集まり、そして先生の指示でそれぞれに分かれ、村内の神社仏閣を参拝します。体操、駆け足、道路や寺の掃除をして一度家に帰り、再び登校するのです。その日は一日中、先生も児童も欠伸の連発でした。

運動会 ― 春は浜で、秋は校庭で行われました。この頃には、わずかな楽器によるブラスバンドの演奏も加わって華やかさを増し、徒歩競走、 障害物競走、踊りなどを演じました。中でも区別リレーには、全校生が声を嗄らして応援したものでした。ブラスバンドは、国旗掲揚の時の「君が代」や、全校踊りの「日本刀」などを得意満面に演奏したものです。

遠足 ― 年中行事の楽しみの一つ。垂坂山へよく登りました。学校より西の方はほとんど人家がなく、一面桑畑や茶畑で、細い道には草が生い茂り、子供一人で歩くのは怖いほど、でも桑の実をとって食べたり、茶の実給いをしたこともありました。山からの眺めは素晴らしく、伊勢湾の隅々まで一望することができました。5年生で名古屋見学、6年生は伊勢参宮の修学旅行、交通のまだ不便な時で、普段はめったに乗り物ででかけることもなかったため、とても遠くへ旅したような感じがしました。

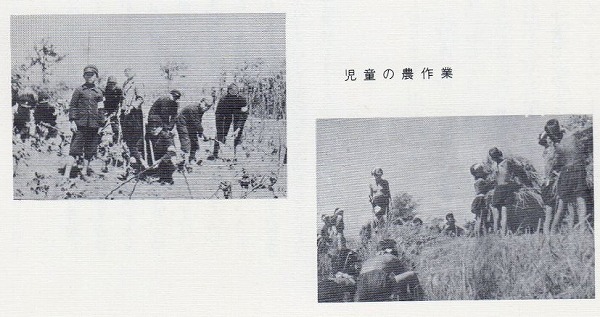

小学校高等科の思い出 ― 尋常科を卒業すると、中等学校へ進む者(中学校進学組とよんだ)や、すぐ社会に出て仕事につく人もいましたが、 その大部分は高等科(2年制)に進みました。毎月20銭の授業料を納めたそうです。男子は農業、女子は裁縫の時間があり、当時つらいと思った実習時間も、今では楽しい思い出として残っています。

最初2人で担いだ肥桶も、無理を承知で頑張って、天秤の端に掛けて一人で担いで見たものの、畦や溝の障害もあり、また肥桶の紐が切れる場合もあって、全身に下肥を浴びて大騒ぎ―。それでも「自分一人で担げた」ということが自慢であり、早く成功したいと競い合って皆が張り切ったものです。養鶏、養豚、稲作、除草、堆肥づくり、そして収穫物をリヤカーに満載し、売り歩いたことも懐かしいなあ―。

◎ 子供の世界

かすりの筒袖に股引を穿き、右袖口を鼻汁でぴかぴか光らせていた男の子、にこにこといわれる木綿の着物を着た女の子も、式日や上級生になると袴をつけましたが、それも昭和7年ごろには洋服に変り、ゴム靴やズックが用いられるようになりました。黒板や壁に落書きをしたり、糠袋や蝋で廊下をつるつるにしたり、教室の入り口に黒板拭きを挟んで、入ってこられる先生の頭の上に落ちるのを見て喜んだり、子供たちの悪戯はいつの世も変りませんが、先生からのお叱りは厳しく、廊下に立たされたことも、長時間床の上に正座させられたこともしばしばありました。

現代の子供のような塾もなければ、お稽古事もなかったその時代の子供たちは、学校から帰ると遊ぶことしか知らないようによく遊びました。山の寺と呼ばれた正法寺(羽津山町)の鐘の音が、「夕やけ 小やけ」の童謡そのもののように夕刻を知らせてくれるまで夢中だったのです。めんこ、 独楽、竹とんぼ、おはじき、お手玉、毬つきと昔から伝わる遊びと並んで、戦争ごっこが男の子の人気を集めたのは、世相の反映でしょうか―。腰 に木の棒をさして、無邪気に野山を飛び回りました。そのころ、少年飛行兵の水上飛行機が富田浜海岸にやってくると、一目散で走って見に行きま した。隊員の一糸乱れぬ行動に何と勇ましく立派なものかと、この時代の少年たちにとっては、憧れの的でした。

霞ヶ浦の波打ちぎわで貝殻を拾ったり、海ほおずきを探して口の中でギュウギュウ噛んで鳴らしたこと、田んぼの畦に積まれた麦藁で、蛍籠を編んで、夜になると蛍獲りを楽しんだこと、楽しい思い出を残した自然の遊び場は、今はその面影もなくすっかり変ってしまいました。

(そのころの思い出)

海ほおずき

子供のころ、わたしは波打ち際に打上げられた貝殻や海藻の山の中から、花びらのように固まっている海ほおずきを探すのに夢中でした。うす暗くなるまで家に帰らないので、母によく叱られたものです。三日月形の小さい海ほおずきは、「なぎなたほおずき」ともいいました。先の方に小さな点のような穴が開いていて、そこから中に入っているどろどろしたものを、海水できれいに洗って取り除きます。1㎝ぐらいの可愛らしいもので

す。これを口の中に入れて、ギュウギュウと噛むのです。その度に、何とも言えないうれしさが体一杯に広がります。初めはどうしても上手に鳴らせません。ギュウギュウと鳴らして遊んでいる友達がとても羨ましくて、何度も何度も練習しました。やっとギュウの音の出た時のうれしかったこ

と! 海ほおずきは「てんぐにし」という貝のたまごの袋だそうです。

遊園地

緑の松林の中に赤い大きな三角屋根が見えました。霞ヶ浦の海水浴場に古くからあった遊園地は、夏になると大変な賑わいでした。大正11年に完成し、設備の立派なことでは東洋一だといわれていました。入口には龍宮城の門があり、正面には大浴場の大きな建物がありました。名古屋方面からのお客さんが多く、海は連日海水浴をする人で一杯でした。子供のころは遊園地の近くに住んでいたので、朝から夕方まで海で遊んでいました。

わたしは、小学校の3年生のとき羽津へ転校してきましたが、泳ぐことができませんでした。遊園地の中の大浴場へいって、お客さんの来ない朝のうちに、大きな丸いタイルのお風呂の中で、バシャバシャ泳ぎの練習をしました。風呂番のおじさんに見つかると叱られるので、おじさんの居ない

時を見てはバシャバシャやるのです。そんな苦労をしてやっと泳げるようになりました。

遊園地にはもう一つ大きな建物があって、そこは休憩所になっていました。そこで演芸が毎日午前と午後に一回ずつありました。わたしたちよりもずっと昔、お母さんの若いころは夜間も開いていたそうです。夏の間ずっと、お芝居に出る役者さんが演芸場の裏の楽屋に泊まっていました。わたしたちと仲良しになったのは、曲芸をするおじさんでした。楽屋には大きな黒いトランクが2つと、大きなセルロイドのキューピーさんの人形が

置いてありました。わたしはそれが欲しくてたまらなかったのですが、毎日遊びにいってはお人形を抱かせてもらっていました。

海苔粗朶

秋の取入れが済んで鈴鹿の山に白く雪が光る頃になると、近くの白須賀の農家では海苔の養殖がはじまります。海一面は海苔粗朶(竹の木の枝の部分)の林になります。やがて、青や黒の海苔が粗朶に一杯付くころ、胸まであるゴム長靴を履いたおじさんやおばさんが、大きな籠を抱えて海へ入ります。摘み取ってきた海苔は、ざるの中でよく水洗いをして、包丁でとんとんと細く刻まれ、四角な形をした簀(葦という植物の茎で四角に編んだもの)の上に展ばされます。海苔を張った簀は、ところどころに釘をうった障子の桟のような枠に引っ掛けて、庭先の日の当たる所へ並べられるのです。わたしはとても珍しくて、友達の家へ遊びにいっては友達が手伝うのを見ていました。ぷーんと磯の香りがする狭い路地で、毬突きをし たりお手玉をしたりして遊びました。どこの家の軒先にも、海苔を干す枠が立ち並び、朝の光に緑色の海苔が光っていました。その間をわたしたちは、服の上に綿入れの羽織を着て、鈴鹿おろしの冷たい風にむかって登校しました。

蛍籠

6月の初め頃、麦の取り入れがやってきて農家は忽ち忙しくなります。田んぼの畦に麦藁が山のように積まれると、わたしたちの楽しい遊びが始まるのです。乳母車に小さい子供を乗せて、子守りをしながら女の子は、せっせと麦藁で蛍籠を編むのです。わたしは、友達の作る蛍籠がとても美しく見えました。いくつも作ってもらっては並べて喜んでいました。教えてもらってやっと自分で作った蛍籠に蛍を入れました。関西線の線路の横には一杯蛍が飛んでいて、団扇で蛍をパタパタと叩き落として取りました。つやつやと薄黄色に光る蛍籠。暗い夜道を照らす提灯のようでした。

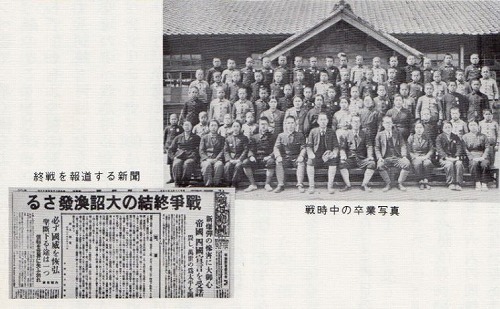

◎ 戦時中の子供たち

昭和16年12月8日アメリカ、イギリスなど連合国との間に始まった戦争は、支那事変を大東亜戦争へと拡大しました。この戦いは緒戦の勝利にもかかわらず、次第に食糧の欠乏や資源の不足から、敗戦の様相を深めてきました。19年11月24日には「B29」による東京初空襲が行なわれ、以来国内の殆どの都市はアメリカ空軍により爆撃を受ける事になったのです。更に20年に入ると制空権は全く連合軍に帰し、アメリカの軍艦が近海から太平洋岸の都市に対し艦砲射撃をするようになりました。当四日市も6月18日には空襲を受け、市の大部分が被害を受け多くの人たちが家を失いまし

た。このような事態のため国内の輸送力は全く無くなり、また男の人は年配の人までが戦場に行き、これが一層の食糧不足となって現れて来ました。

このような国の戦時体制は教育の上にも要請され、同18年からは決戦体制に入って教育全体が非常時に備えることになりました。殊に戦争が激烈となり本土の近くに迫って来ると、教育はほとんど停止の状態になりました。当四日市市羽津国民学校(16年4月校名変更)でも、運動場は芋畑に変

わり、授業を割いて学校園(近鉄羽津駅北側)の草取りに出かけたり、志氐神社境内で薙刀の稽古をしたりしました。高等科の女生徒は、授業を止めて富士電機会社で軍需品関係の仕事をするようになりました。また日の丸の小旗を手に毎日のように、羽津駅(今の農協付近にあった)へ出征兵士を見送りに行きました。

しかしながら、このような中にも子供たちの毎日の生活には、またそれなりの思い出や楽しさもあったわけです。この頃の小学校生活の様子を 先輩達は次のように記しています。

【Aさんの思い出】

校門を入り右に向って奉安殿に一礼することを忘れて、上級生や先生に強く叱られ、大きな手で殴られて涙ぐんだのは私ばかりではありませんでした。3年生の時、アメリカ、イギリスを向うにまわしての戦争がおこり、この羽津地区からも応召されて戦地に向う人が多くなってきました。授業を取り止めて手に手に小旗を打ち振って、羽津駅へ出征兵士を見送りに行ったり、朝に夕に「武運長久ののぼり旗をかざして志氐神社に日参したりしました。家に帰れば、田や畑で敵前上陸など兵隊ごっこの遊びばかりでした。当時は食糧増産で校庭を全部畑にし、甘藷、馬鈴薯、南瓜、大豆などを植えたので、満足に運動もできない有様で、体育の時間は山手に向って駆け足ばかりでした。今のような給食はおろか毎日毎日芋弁当が普通で、

弁当を持って来ることのできない日は、家にお粥をすすりに帰ることもありました。食べ物、着る物など何一つ買う自由もなく、ただ配給の日を待ち続けるばかりでした。お菓子などとてもロには縁遠い品物で、そのせいか今になっても自分が人以上に卑しさを身に付けているような気がします。

戦争も一層の激しさを加え、時には授業中でも空襲警報のサイレンの音が聞こえる日さえありました。そして遂に四日市の空襲。本やノートなど の学用品を手製のリュックに詰め、夜中に山や畑を逃げ回って、遠くで市内の炎や煙を背にしながら不気味な音をただ聞くばかりでした。それからは爆音で夜も身体を休めることができず、電灯に黒い布をかけて暗くしたあかりの下で、ごろ寝する夜が幾日も続きました。「B29」この飛行機はもうまっぴらです。竹槍やバケツリレーの訓練にも、みんな一生懸命でした。

【Bさんの思い出】

学校でのようす

わたしが入学したのは昭和17年4月、不思議にも入学当初のことは記憶にない。しかし海の記念日のとき、歌「海の民なら男なら、みんな一度は憧れた……」を教えてもらって、富田小学校へ行ったことがある。そのようなことが2、3年続いた。今でいうと音楽コンクールのようなものだと思う。

太平洋戦争が16年12月8日に始まっていることから、毎月8日の弁当はたった梅干し一個だけの日の丸弁当でなければだめだった。先生は昼になると「さあ、お弁当を調べますよ。」といって全員蓋を取って検閲してもらった。他のおかずが入っていたりすると、もちろん食べることは許されな

かった。

2年生の終りころから、毎朝、集会の前に身体を鍛えるという目的から乾布摩擦が行なわれた。当時は高等科まであったが、全校裸になって号令に合わせてからだが真赤になるまで擦るのですが、吐く息が白く残る冷たい朝でも、一日も欠かさず行なわれた。そんな寒い朝でも、終って教室へ入るときには身体がポカポカと暖かかった。

1限目の途中、先生に、「机の上へ忘れ物をして来たから取って来て欲しい。」と頼まれた。わたしは間違えずに、言えるだろうかと、頭の中で 何度も何度も繰り返しながら、職員室の入り口に気をつけをして、「2年4組○○○○、山本先生のご用で参りました。」と大声を張り上げた。中から「入りなさい。」という声がした。当時、組には男の子一人の級長と女の子が副級長に決められ、級長さんは赤色の紐、副級長さんは緑色の紐を結んだしるし(みんなは「ふさ」と呼んでいた)を胸につけていた。

給食がないのでみんな弁当持参だった。昼になると先生の弁当をとりに行くのは副級長の役割で、4限目がすむと職員室へ先生の弁当を取りに行ったが、入口では必ず大きな声で入室の訳を言わねばならなかった。職員室にいらっしゃる先生たちの視線が一斉にわたしの顔に向けられるので、とても恥ずかしかった。

登下校のようす

現在のように列をつくって登校することはなかったから、となり近所の友だちと2、3人連れ立って学校へ行った。朝は始業時間に間に合うように急ぐため、道草などはできなかったが、帰りは今から考えると実に楽しかった。渡り廊下で「さようなら。」と手を振っていらっしゃる先生の姿が校門の桜の陰で見えなくなると、友だちが、「今日はこっちから帰りな。」と回り道に誘う。躊躇わず「そうしょうか。」と言いながら志氐神社に入り こみ、しいの実、どんぐりなど、暫くの間でポケット一杯に木の実を拾って出てくると、牛車を引いたおじさんが、「これこれ○○さんたち、南条 (今の城山町のこと)まで乗せてってあげるよ」。と声をかけられ、空の牛車に乗せてもらって家へ帰る。道路は舗装してないから、ガラガラ、ガタガタと凸凹道である。

志氐神社のすぐ下の道が別名、鵤方面から金場町まで通っているが、国道を除いては一番広い道路だった。その傍を流れる川は水草を流しながら清く澄んで美しかった。時にはこの川の中をザブザブと入って帰ることもあった。初夏ともなるとこの川の辺りへ、暗くなるのを待ちかまえて、菜種殻を担いで、蛍狩りに出かけて行ったものだ。この頃の服装は簡単服を着ている子、浴衣を着て下駄を履いている子、藁草履の子、鼻緒に赤い布を編みこんだのを履いている女の子など様々である。一時間もしないうちに、源氏蛍とかいう大きい蛍や、平家蛍など2、30匹も獲って帰ることがで

きた。

こんな楽しい下校も3年生(昭和19年)になった時には不可能であった。戦争が激しくなり敵機が日本上空を飛ぶようになったからである。

戦争の影響

やがて羽津小学校へ四日市女学校の女学生たちが疎開してきて、明治の頃建ったと思われる古い校舎で勉強しているのを見ることができた。戦場へ送る鉄兜に被せるネットや、輸送するものに覆うのであろうか、大きい枯れ草色に染めたネットに、ウッドペーパーのようなものを結びつける作業をしているのや、元気よく声を張り上げて薙刀の訓練をしているのを、学校の帰りに首をつっこんで覗いていたことが思い出される。

訓練のこと

警戒警報の合図があると、すぐ防空頭巾を被り急いで家に帰らされた。見張りの人達も黒い頭巾を被りモンペ姿で、早く帰るように指図している。 帰る途中で空襲警報になったときは、「早く早く伏せなさい。敵の飛行機だ。」という命令で、田んぼの畦に身を伏せたこともあった。もうこの頃は服装もスカートでなくモンペを穿き、いつも頭布を被れるように用意していた。学校にも家にも壕がつくられ、待避する訓練も何回となく行なわ

れた。家に帰ると父母たちが大きい穴を掘って瀬戸物類を埋めていたし、防空壕の中へ救急用品を運んだりしていた。夜になると町内の広場にモンペ姿のお母さん達が集まり、バケツリレーや、的に水をかける訓練を濡れ鼠になってやっているのを、弟の手をひいて見に行ったりした。今考えてみると想像もつかないほど、大人の人達はよく働いていたように思われる。小さい子の手をとり、赤ちゃんを負ぶっての避難、よくやれたものだと感心する。

このころは日常必需品も配給制になっていて、手籠を下げてさつまいもや馬鈴薯の配給を、組長さんの家へ貰いに行ったり、学校で割当てられた券を持って指定された店へ連動靴を買いに行ったりした。

◎ 昭和20年の夏

昭和20年8月15日、遂に子供の記憶にも深く刻まれた終戦の日がやってきました。この日のことをCさんは次のように記しています。

その日も子供たちにとっては何の変わりもない夏の一日だった。日差しが校舎の影を地面にくっきりと描いていた。強い日差しだった。昼下がりの静かなひと時、4年生だった私は、5、6人の同級生や、上級生と何を話すともなく帰りを急いでいた。それが誰だったか、どんな様子だったかもうはっきりと思い出せない。そのころの校舎は講堂に直角に細長い建物が南北に走り、講堂の前辺りから校門に向かって一棟の校舎と、現在、鉄棒のあるところから東西に伸びる校舎があったのだが………。運動場を校舎に沿って歩いているときだった。箱形のスピーカーから、雑音とともに独特の今思うとその静かな午後にはまったく不釣り合いな声が聞こえてきた。みな黙って、その声のする方をただじっと見ていた。暫くしてだれかが、「戦争が終ったのだ。」と言った。負けたとは、言わなかったように思う。家に帰るや裏口から飛び込んで、母に得意げに戦争が終ったことを告げた。母は別に驚く様子もなく、「うん、終ったんやに。」と、言っただけだった。

小学生のころのこの年の夏が、着色されたまま不思議に脳裏に焼きついている。視覚と聴覚だけが今だにその時点へ戻ることができる。運動場の周りに掘られた土臭い防空壕、音楽の時間だったか、何の時間だったか、レコードで聞かされたグラマンや、P38などの金属性の高い爆音、講堂の南側に運ばれた敵機の燃料タンク(あとで思うとドロップタンクだったのだが)、その銀色のタンクを囲みながら、大人も子供も珍らしげに、長靴を履いた味香さんの説明を聞いていた。今の職員室の横辺りの土間で見せてもらった万年筆爆弾、黄色い帯の一本入った黒いつやのある万年筆が 一本、藁で編んだ菰の中で無気味に光っていた。松の木にかさかさと音を立ててぶらさがっていた電探防害用のアルミ箔のテープ、これを拾い集めて遊んだ。「ルーズベルトのベルトが切れてチャーチル散る散る花が散る。」と、どこかで調子の良いこの歌を歌っていたものだったが、こちらのベルトがもうそろそろ切れかかっていたのだった。羽津の町が焼けて、垂坂山にも不発の焼夷弾が沼地に突きささっていた。その六角棒の後端に付いていた水色のテープ状の布を持ってきて見せてくれた子もいた。四日市空襲の翌朝薄桃色に煙った大きな太陽、その中を戦場に出ていった藤波さん、そしてわたしたちは、学校の北角にあった池に鉄砲や機関銃を放り込んで埋めた。

私の小学校生活は6月18日の四日市空襲から、8月15日までの約2ヶ月の中に凝結してしまっている。勉強の思い出は、どんなに糸を手繰ってもこの夏にかき消されてしまうのである。敗戦という惨めさとは裏腹に、強い日差しと空の青さと濃い影しか浮かんでこない。何度思いかえしても何と明るい日差しだったことか。そして何と深い青空だったことか。時間は暗い惨めなものを浄化してしまうのだろうが、今思うと確かにあれはものごとが終った日ではなかった。新しいものが生まれる日だったのだ。

◎ 終戦直後

戦いは終り平和はもどってきましたが、国内は敗戦の傷手で混乱の極に達しました。このような終戦直後の学校のようすや地区のようすを、Dさんの投稿文からしのびたいと思います。

昭和20年の終戦はちょうど四年生の夏であった。天皇陛下の降伏のメッセージを聞くために、となり近所の人たちがラジオのある家へ集まってい た。3年生のころから、都心を離れて疎開してくる子供たちが目立ち、4年生にもなると5、6名の新しい友だちが一度に増えることもあった。言葉のアクセントの違う東京からの子、名古屋の子、あちらの学校のようすや生活の違いを聞かせてもらったりしてすぐ慣れた。運動場の一番南の校舎は、

四日市で焼け出された人たちの避難所になり、食事どきになると、あちこちから煙が立ち上った。子供心に、見ていても気の毒な感じのする衣服を身にまとい、鉄かぶとを鍋の代用に使っているのが目につくなど、戦いで荒れ果てた日本の惨めさを、ひしひしと身に感じたものでした。

食糧事情は一層緊迫した状態になり、栄養失調で倒れたといううわさを耳にするようになると、学校でもみそ汁給食が始められるようになった。 父兄が当番で準備に果てくださって、大根や菜っ葉を洗ったり切ったりしてくださっているのを、「今日は○○さんのおばさんたちよ。」とかけ寄って見に行ったりした。稲刈りのすんだ田んぼへいなごとりに出かけ、みそ汁のだしに使ってもらったり、たった一度だと記憶しているが、佃煮にしたいなごが給食に出たこともあった。学校の連動場でとれたさつま芋をふかしてもらったり、さつま芋の蔓から、たべられるやわらかい部分をとる作業をしたりもした。

学用品も不足し、ノートはもちろん消しゴムから鉛筆にいたるまで、自由に買うことはできなかった。教科書といえば、まだ製本してない新聞紙大のものをもらって家ではさみで切り、ページを合わせてどじあわせて本の形にするのだが、その本の表紙にする適当な紙でさえ、家中さがしても見つけることができないほどでした。学枚行事の一つとして、夏休みの後、校内展覧会が開かれたが、そこに出品されたものは今思うと廃品利用のものがほとんどであった。古レコードの壁掛け、藁草履を作る木製の台、端切れ利用の下駄の鼻緒……など。社会情勢がこんな状態であるから、

わたしたちが6年生になったときに修学旅行なんてものはある由もなかった。弁当持参で垂坂山へ行ったのが、小学校6年の最後の旅行の代わりであ ったと思う。でも結構それで楽しかったし、不足を言っている友だちなど誰もなかった。授業のやり方も、6年生の頃には民主教育がとり入れられて、討論会などの時間を持つようになった。先生から「○○についてあなたはどう思いますか。」と自分の意見を問われることが多くなった。数名が一組になって班長を決め、話しあって行なうグループ学習もよくやったことを覚えている。

またEさんは、つぎのように思い出話を語って下さいました。

羽津小学校の私の担任は、当時の教頭、梅山先生であった。しかし、教務の関係で実際の授業は何人かの先生の掛け持ちで行なわれていた。若い男の先生方の大半は出征されており、それを補うために、女学校(今の高等学校)を出たばかりの若い代用教員の先生方が数人おられた。その中の一人に前田先生がおられ、私たちは国語や歴史を習ったが、男子ばかりの腕白クラスは先生にとっては大変だったように思われる。「代用せっけんの配給があります。」という紙切れを回覧して、先生におこられた人もいた。前田先生は、セーラー服にカスリのモンペ姿で、髪を耳の後で二つに束ねた丸顔の美しい先生であった。

授業の方は終戦前の敵機の来襲による避難や、校庭のいたる所につくられたいも畑の世話のために随分と遅れていた。クラスの中には私と同じように戦争で家を焼かれたり、空襲をさけて疎開して来た人が数人いた。東京や名古屋や、その他遠くから来た人たちもいて、上品な言葉づかいや変った訛を、感心したり面白がったりした。クラスの友だちはみな親切な人たちばかりでした。習字や音楽は清水先生に、工作は納富先生に習った。

工作には各人が思い思いの筆箱を木で作り、ペーパーで角を取り、磨きをかけてみんな長く愛用した。夏休みなどの工作の宿題には申しあわせたように、ちり取りやはたき、短くなった鉛筆や墨をはさんで最後まで使えるように工夫した実用品が多かった。

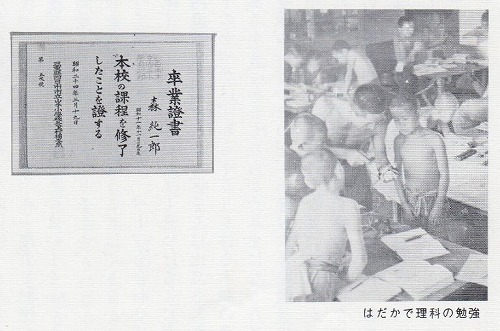

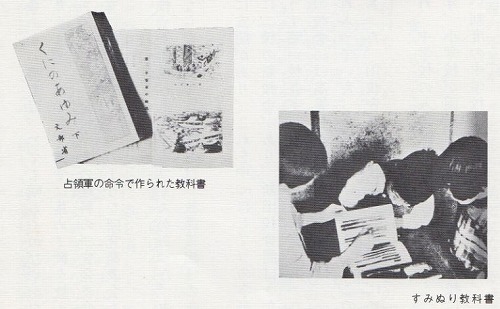

終戦までは教科書は国定教科書で、全国どこでも同じであったので、学校を変わってもそのまま使えるので便利だった。また毎年内容は変らない ので、教科書も洋服と同じょうに、年下の弟妹たちは兄や姉からのお古を頂だいした。終戦の年度は、戦前の教科書を戦争が終ってからもそのまま 使用していたが、しばらくして占領軍の命令で戦争に関する記事を消すことになった。墨をすり、糊とはさみを準備して先生の指示通り、ある部分は筆で塗りつぶし、何ページかを切り落とし、糊で貼り付けたりして、教科書の厚みはすっかりやせ細ってしまった。6年生になって新しく手にし た教科書は、さすがに明るい希望に満ちた内容であった。でも教科書そのものは、製本はおろか裁断もされてない折りっぱなしの印刷物で、私たち は、つながっている三辺をナイフで切り、厚紙で表紙を作り、ひもで綴じた。本当に教科書らしい教科書をはじめて手にしたのは、学年も終りに近づいた時もらった歴史の本(くにのあゆみ)であった。

6年生の担任は復員してこられた先生であった。クラスは5年生の時と同じく男子組と女子組の二クラスであった。戦争のない授業は、とても明るくのびやかなものであった。先生は音楽が好きで、よく5年生から高等科2年生まで、高学年を講堂に集めて歌を教えられた。みんなで歌った「椰子の実」の合唱はとても印象的であった。また全校児童の理科の研究発表会も行なわれた。後に本校の校長になられた山口先生は理科の教育に熱心な方で、このような研究発表会を指導された。

当時、小学校を卒業すると、高等科へ進学するコースと中学校や女学校へ進学するコースがあった。中学校や女学校へ進学するためには、入学試験に合格しなければならないので、希望者は、放課後担任の先生から課外授業を受けた。

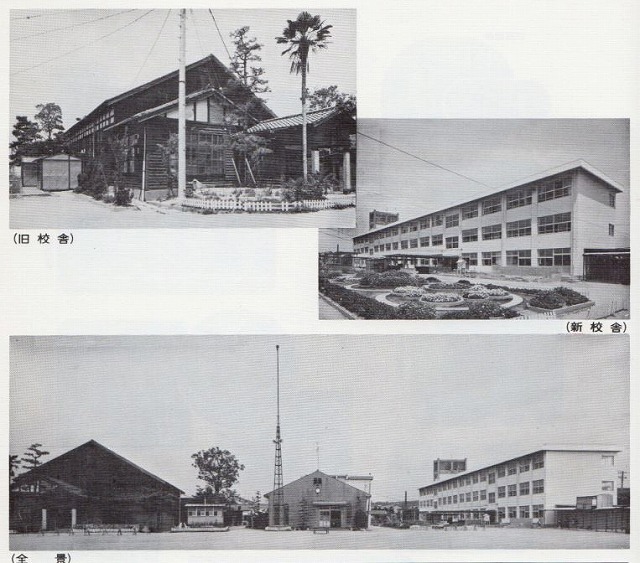

そのころ、校舎は今の講堂の正面人口にまっすぐ入れる位置に玄関があり、これを中心にしてコの字形に造られた旧校舎と、現在鉄筋コンクリート造りの校舎の位置に二棟の新校舎があり、新旧校舎間はさな板を敷いた渡り廊下で連絡していた。旧校舎の玄関の南隣りがうす暗い校長室、その隣が教員室であった。北側の一連の校舎は傷みがひどくて使用されておらず、南側の校舎には高等科が、新校舎の北側は、1年生から3年生まで、南側には4年生から6年生までがそれぞれ入っていた。各学年は2クラスで、この他に、新校舎南側東から二つ目に理科室、北側西端に裁縫室があった。

旧校舎はこの後昭和24年に取り壊され、その木材を使って山手中学校の校舎が建築された。

私たちが6年生の3学期になった時、新しい学制が制定され、中学校の入学試験を受けることなくこぞって新制中学に入学した。考えてみると私たちは、昭和16年、小学校が国民学校に変った時小学校に入学し、卒業と同時に国民学校の制度は消え去り、また新しい制度の中学校に入学したことになる。

当時の食糧事情については既に述べられておりますが、食糧の不足が、子供心にもどんなにか大きな負担であったかがFさんの投稿文から想像できます。

当時は衣、食、住の乏しい時代で、育ち盛りの僕には、食べることで随分切ない日々だった。最も思い出深いものに昼弁当がある。満足に弁当を持って行けないため、教室では「腹が痛いので今日は抜きだ。」と嘘を言って、そのくせ、農家の友人が昼めしに家に帰り、さつま芋を数個持ってきてくれるのを、校庭の桜の木の下で空腹を押えて待っていたことが、悲しくもまた楽しく、今でも芋を食べるたびに脳裏をかすめる。芋をもらっ

たお礼に、答案をみせてカンニングでお返しをしたものだ。

当時、農家の子供をどれほど羨ましく思ったことか。あの時芋を恵んでくれた友よ、本当に有難う。

◎ 新しい教育制度

昭和20年8月の終戦は、わが国が今までに経験したことのない変化をもたらし、教育の目標を大きく変えました。教育勅語にかわって教育基本法が定められ、戦時中の軍国主義教育は完全に姿を消して、民主教育の原則がうち立てられました。そして、小学校6か年、中学校3か年を義務教育とし、その上に高等学校3か年、大学を4か年とする六、三、三、四制の学校制度が設けられ、大学まで男女共学となりました。

小学校の教科は、いままでの修身、公民、国史、地理という科目がなくなり、新しく社会科と家庭科と自由研究が加えられて、国語、社会、算数、

理科、音楽、図画、工作、家庭、体育および自由研究と定められました。教科書も従来の国定から、民間で編集して刊行する検定制度に改められ、

各学校は、これらの検定教科書の中から適当なものを選んで使用することになりました。このほかに、学校文庫や視聴覚の教具がとり入れられたり、

学校給食も行なわれるようになりました。また、その地方の実情にあった教育を行なうために、都道府県や市町村に教育委員会が設けられました。

父母と先生の会であるPTAも組織されました。

このような学制改革によって、羽津国民学校は四日市市立羽津小学校と改称され、高等科は廃止となり、高等科生徒は新制中学の山手中学校に編入されました。23年5月、進駐軍の学校管理政策によって四日市市立羽津小学校は廃止され、このため同校舎は山手中学校となり、羽津小学校の児童の大部分は、海蔵地区の山手小学校(旧海蔵小学校)に通学することになりました。ただし、通学距離の遠い霞ケ浦、白須賀、八田、鵤、別名町の1、2年の児童だけは、もとの羽津小学校の講堂を山手小学校の分校として使用することになり、ここで学習が続けられました。翌24年7月、山手中学校は、もと羽津小学校の校舎の一部を移転し新築されました。これが現在山手中学のある場所です。山手中学校の校舎完成によって、24年7月24日、 もと羽津小学校の児童は懐かしい母校の校舎に復帰することになり、制度上も四日市市立羽津小学校は1年2カ月ぶりに復活しました。

◎ 明るい学校生活

20年代

終戦直後は衣食住とも極めて不自由な時代で、児童たちは苦しく貧しい生活の中から登校を始めました。通学時の服装といえば、大きなつぎのあたった上着にズボン、それに藁草履やゴム草履で、少したってから、アメゴム草履が出てきたのでした。それを一日中履いていると、足は、ふやけて、

臭くて、たまらなかったものです。もちろん靴下などはなく、冬には足袋を履いていました。中には足袋さえもなく素足で登校し、手足をしもやけで紫色にはらしている子供も珍しくありませんでした。頭は、母親にしてもらった虎刈りのくるくる坊主でした。かばんは革で作ったものではなく、布地で作ったものを持って行きました。当時の校舎は、戦争中に荒れたままでとてもひどいものでした。床に釘が出たり、大きな割れ目があったりして、非常に危険な状態でした。殊に終戦後間もないころは教室も十分になく、講堂内をついたてで仕切り、教室代わりに使うこともありました。

児童の健康も大変悪い状態でした。現在では見られなくなりましたが、回虫がわいて顔色の優れない子供もたくさんいて、一学期に一度くらい、 全校児童があの苦い海人草をいやいや飲んだものです。昭和二十五年給食制度ができ、その設備も整い、各学級では給食当番が決められて、当番になった人は、マスクやエプロンをつけてパン、ミルクなどを配るといった衛生的なものになりました。当番の人が配り終るまでは、みんな席にきち

んと座って待ち、配り終ると「いただきます。」といって食べ始めるのです。特に給食のミルクの味は、誰しも忘れることのできないものでしょう。 近所の友だちが学校を休めば、パンを届けてやったものです。

春ともなれば田畑には菜の花、れんげ草、タンポポなどが咲き乱れ、ひばりの声、ミツバチの「ブンブン」を聞きながら登校したものです。学校の帰りには、ひばりの巣探し、桑の実取りなどに明け暮れし、れんげ畑を荒しては、よく大人たちに叱られました。帰宅後の生活は、ほとんど家にいることはなく、ソフトボール、缶けりなどして遊びました。一時フラフープが流行しましたが、このあたりではいんしやんという遊びが流行っていました。地面に書いた正方形を四つに仕切り、この枡の中に一人ずつ入りゴムボールをつき合って遊ぶというものです。みんな夕方ごろまで運動場で大いに遊びまわり、汗と泥にまみれて帰宅します。今のように、勉強勉強となんでも塾へ通うのではなく、当時は習い屋といっても、そろばん と習字ぐらいのものでした。

30年代

30年代

新制度の教育も軌道に乗ってきましたが、特にPTA活動が活発になり、学校の設備の充実に大きなカを発揮しました。38年の夏休みに放送設備が備えつけられました。局名を「HBC」と名づけ、校内での伝達あるいは放送教育に活用され、子供たちは流れてくる音楽に耳を傾けながら、楽しく給食をたべることもできるようになりました。各組から男女1名づつ選ばれた放送部員は、放送室のとなりの会議室で給食を食べながら放送したそう です。

この給食設備も少しつつ改善されました。

このころ、ミルクの二重釜という機械が購入され、これによって、粉乳をお湯でといたようなぎらぎらした感じのミルクが、ほんとうの牛乳のような感じになり、味もよくなったので児童の間で好評でした。各教室にはテレビが置かれ、冬は石油ストーブで暖房できるようになり、また、先生方の使われる謄写版も、より便利な輪転機型のものが備えつけられました。

このころ、ミルクの二重釜という機械が購入され、これによって、粉乳をお湯でといたようなぎらぎらした感じのミルクが、ほんとうの牛乳のような感じになり、味もよくなったので児童の間で好評でした。各教室にはテレビが置かれ、冬は石油ストーブで暖房できるようになり、また、先生方の使われる謄写版も、より便利な輪転機型のものが備えつけられました。

30年代の子供たちは戦争を知りません。戦後に生れ新しい時代に育ったこれらの子供たちは、健康で明るく成長しました。30年後半に結成された児童の鼓笛隊は、秋の連動合に、そして卒業式に活躍しました。部員は先生方の指導のもとに熱心に練習を重ねましたが、バチを折った経験、バンドの締め方が分からなくて友だちに尋ねたこと、楽譜が読めなくてまごついたことなど、懐かしい思い出のある人も多いことでしょう。後には、バトンガール、バトンボーイも加わり、鼓笛隊もいっそう華やかになりました。毎年3学期には学芸会がありました。放課後、みんなで暗くなるまで練習し、本番の日がくるのを楽しみにしていました。そして当日になると、幕の横から客席をのぞき、母の姿を探す子もいました。みんな自分の出 番が来るのを、胸をどきどきさせながら待っていたものです。もちろんお母さん方もそうであったでしょう。6年生になると、キャンプに湯の山へ行きました。はじめはテントでしたが、だんだん設備が整ってバンガローに変わり、子供たちには少し不満だったようです。それでも、雲が自分たちのまわりに来るのを珍らしがって、大いにはしゃいだものです。バンガローの世話をするおじさんが夜怖い話をして、便所に行くことができない子もいました。小学校6年間の最後の思い出となる修学旅行は、昔とあまり変わらず、やはり京都、奈良の一泊旅行でした。お寺や大仏さまを見るのも楽しみの一つでしたが、みんな同じ部屋で枕を並べて寝ることが、一番の楽しみでした。

焼き物教室

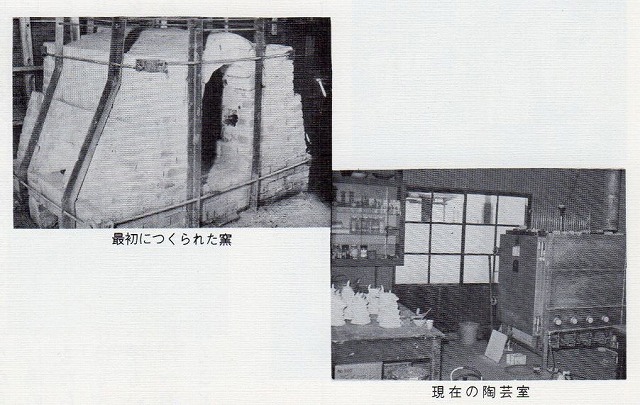

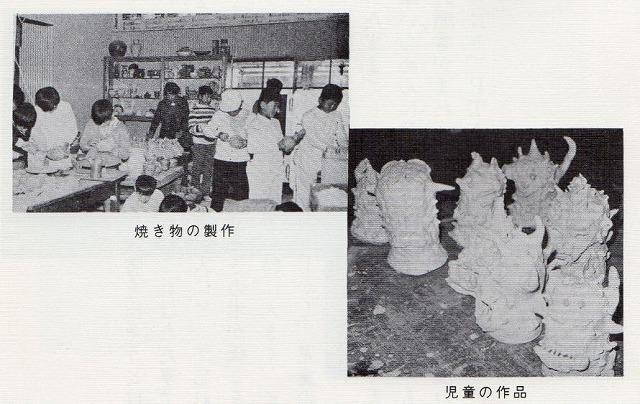

四日市特産の萬古焼は、「時代は変われども永久に伝わるべき焼き物」という意味で命名されたと伝えられています。天文年間に四日市近郊の小向 (三重郡朝日町)で、沼波五郎左衛門という陶器問屋の主が、窯を築いたのが始まりだそうです。今では、羽津地区から海蔵地区にわたって多くの萬古焼の窯があり、学校ではこれを陶芸教育としてとり入れようという計画が立てられました。

初めはなかなか苦労が多かったようですが、PTAのみなさんや業者の方々のご協カにより、約20坪の製陶研究室が作られました。窯業試験場長さんの指導で、夏休み返上で楽焼窯を築き、子供たちは作品を作りました。初めは、水分があって栗がはじけるように割れてしまったり、絵付けして焼いてみてもうまく絵の具が融けないなどの失敗を重ねました。パイロメーターを借りてきて、指針とにらめっこしながら薪を燃やしたり、絵の具の調合 法を変えてみたり、何度も窯を改造したり、とにかく、失敗を教訓として改良に努めました。煙突のない悲しさで、煤煙のために全身まっ黒になったことも度々ありました。その内どうにか満足に焼けるようになってきて、全校児童がそれぞれ思い思いの作品を焼き、その作品を講堂に展示して、児童陶芸展を毎年開くようになりました。このような思い出を、陶芸教育に力を注がれた岸本先生は、「子供でなければできない作品、思いつき、ひとりひとりのうれしそうな顔が今でも目に浮かんできます。精魂込めて焼き上げる子供の真剣な姿こそ、地区に生きる立派な社会人としての教育であったと思います。」と誇っておられます。この活発な陶芸教育は新聞でも度々紹介され、そのため一層地区の人々の協カも得られ、ますます盛んになったといえます。その間には、九谷焼や清水焼など全国の焼き物の研究も行なわれました。

法を変えてみたり、何度も窯を改造したり、とにかく、失敗を教訓として改良に努めました。煙突のない悲しさで、煤煙のために全身まっ黒になったことも度々ありました。その内どうにか満足に焼けるようになってきて、全校児童がそれぞれ思い思いの作品を焼き、その作品を講堂に展示して、児童陶芸展を毎年開くようになりました。このような思い出を、陶芸教育に力を注がれた岸本先生は、「子供でなければできない作品、思いつき、ひとりひとりのうれしそうな顔が今でも目に浮かんできます。精魂込めて焼き上げる子供の真剣な姿こそ、地区に生きる立派な社会人としての教育であったと思います。」と誇っておられます。この活発な陶芸教育は新聞でも度々紹介され、そのため一層地区の人々の協カも得られ、ますます盛んになったといえます。その間には、九谷焼や清水焼など全国の焼き物の研究も行なわれました。

その後本窯が築かれましたが、校舎建築のため33年、製陶室が移転されたのをきっかけに、窯もトンネル窯となり、まっ黒にならないで作品を焼 くことができるようになりました。またろくろの寄贈もあって、「これでもっとよい作品ができるぞ。」と、みんなが張り切ったのも束の間、あの忌まわしい伊勢湾台風のため製陶室は全壊するという憂き目にあいました。けれども、みんなの努力で焼き物は続けられ、45年には立派な焼成炉が備えられて、今では、PTAの方たちも参加して、子供たちと一緒に焼き物を楽しんでおります。

◎ 伊勢湾台風

昭和34年9月には、あの忌まわしい伊勢湾台風がやってきました。あんな大きな被害を出そうとは、誰が想像しえたでしょう。9月24日の夜に入って、風はいよいよ激しさを増し、「これはただ事ではないぞ!!」とみんなが思いました。眠られぬ夜を過ごして、翌25日、それは三重県人にとって忘れ得ぬ爪跡となったのです。製陶室は倒壊し、講堂も屋根がなくなり天井が落ち、松や槇の木が根こそぎ倒されるという無残なものでした。 地区内では、白須賀、霞ケ浦、羽津北方面の被害が特に大きく、とりわけ海岸地帯の霞ケ浦は、防波堤はなく屋根まで水につかるという悲惨な状態でした。しかし、児童の中に一人のけが人も無かったということは、不幸中の幸いでした。

それから1カ月、講堂の天井は垂れ下がり、床板は反り返ったままでした。防音のためか、講堂の天井裏にたくさんの籾殻が乗せてあったのですが、それが床いちめんに飛び散って、それはひどいものでした。広い地域にわたっての被害ですから、なかなか修理の順番がまわってきません。

災害救助法の適用で講堂の修理が完成したのは、翌35年3月でした。このとき、PTA、自治会、富士電機などの協カによって、鍛帳も新しいものがつけられました。

◎ 赤痢騒ぎ

昭和37年2月14日、全国学校給食記念行事として、全児童に編み笠餅と蜜柑を与えたところ、15日夕方より、異常を訴える児童が続出しました。

その頃、東京を中心として、全国に集団感冒が流行中だったので、始めはこの感冒と思い休校したのです。ところが、18日に行われた児童の検便の

結果、「ゾンネD型」による集団赤痢であることが分かりました。編み笠餅に赤痢菌が混入していたのです。

患者は児童から一般の人たちまで、800人という大変な数となってしまいました。患者は市内各地の病院をはじめ、地区内の各町の集会所や小学校にまでも収容されました。教室には机の代わりに畳が敷かれ、子供たちの教育の場は一変して病室となりました。これは、わが羽津小学校、羽津地区で、未だ曾てない不祥事だったといえます。PTAなどの献身的努カによって次第に患者は減り、3月12日に授業を開始しましたが、なお欠席児童

が多く、15日になってやっと集団赤痢騒ぎも収まり、正常な授業に戻りました。しかし、給食は一時中止されました。3月26日が卒業式でしたが赤痢のため長く休校していた関係で、月末まで補習授業が行なわれたということです。赤痢の時は身の自由を奪われ、赤痢がなおれば補習授業で追い打ちをかけられ、子供たちはさぞ大変だったことでしょう。でも赤痢が縁となり、今でもその時の看護婦さんと文通している人もあるということですから、なにが縁となるか分からないものです。この集団赤痢を比較的短期間で終息させることができたのは、地区の方々の献身的な協カのお蔭であったといえます。

◎ 今日の羽津小学校

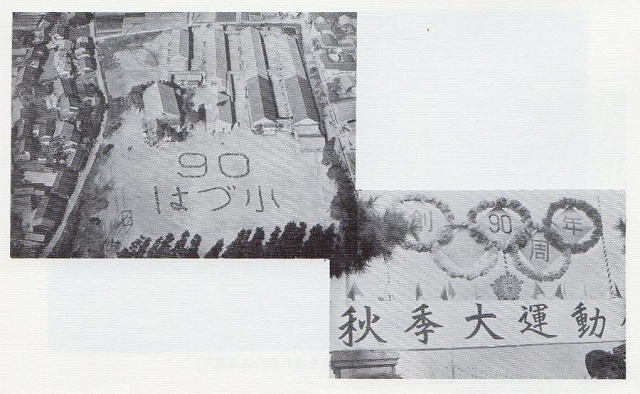

伊勢湾台風、赤痢さわぎなどの苦しいできごとを乗りこえて、39年には創立90周年を迎え、40年代に入りました。東京オリンピックで日本女子

バレーチームが、「東洋の魔女」として活躍したのはちょうどこのころです。

本校では、児童数の増加に対応して、仮設プレハブ教室を建てたのを皮切りに、校舎の増改築がはじまりました。また、海岸地帯には石油コンビナートの進出もみられ、校庭に出ると工場の高い煙突が見え、夏になると悪臭が流れてきて、鼻をつままねばならないような環境の変化が生じてきました。そして公害問題がおこり、児童の健康にも悪影響を及ぼすようになりました。しかし現在では、コンビナートの各企業も、各方面からの積極的な協カを得て、公害をなくする努カをしているようです。羽津の町もだんだんと空のきれいな、住みよい町になりつつあります。

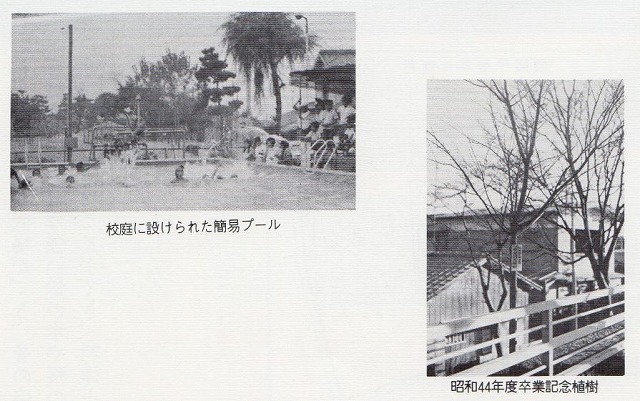

この間、昭和43年には魚類の観察地が作られ、魚の生態を調べたり、餌を与えたり、理科の教材として児童の役にたてられました。44年には簡易プールが設けられました。今でこそ夏には白い水しぶきを上げて、元気よく泳いでいる児童の姿が見られますが、それまでの水泳訓練といえば、山手中学校のプールを借りていたのです。それも、海蔵小学校と羽津小学校と、そして山手中学校との3交代で使用していたものですから、水泳の時間には、急いで山手中学校まで行かなければならなかったのです。プールができた時の児童たちの喜びはどんなだったでしょう。それに、このプールには水をきれいにする浄化装置が付けられましたので、いつも水は青く透き通っていて、泳いでいる児童の足の先まではっきりと見ることができ ます。

この間、昭和43年には魚類の観察地が作られ、魚の生態を調べたり、餌を与えたり、理科の教材として児童の役にたてられました。44年には簡易プールが設けられました。今でこそ夏には白い水しぶきを上げて、元気よく泳いでいる児童の姿が見られますが、それまでの水泳訓練といえば、山手中学校のプールを借りていたのです。それも、海蔵小学校と羽津小学校と、そして山手中学校との3交代で使用していたものですから、水泳の時間には、急いで山手中学校まで行かなければならなかったのです。プールができた時の児童たちの喜びはどんなだったでしょう。それに、このプールには水をきれいにする浄化装置が付けられましたので、いつも水は青く透き通っていて、泳いでいる児童の足の先まではっきりと見ることができ ます。

最近羽津地区は、アパート、借家、団地が多くなり、住宅地として発展しつつあります。そんな町の中にも、昔から古い伝統を持つ萬古焼きが行なわれ、家々には鉢や茶わんなどが並べられ、古いものと新しいものとが同居しているといった感じをうけます。学校の松並木をたどって行きますと、志氐神社に入ります。ここで写生大会が行われたこともあって、子供たちの楽しい思い出の一つとして、忘れることのできない人もいることで

しょう。この志氐神社も境内に結婚式場ができ、昔の姿を残しながらも、少しずつ姿を変えてきております。校庭に一歩足を踏み入れれば力強い松の木や桜の木、そして校庭のあちらこちらに、「第何回卒業生記念」と記された文字を見出すことができ、羽津小学校の長い歴史が感じられます。

最近羽津地区は、アパート、借家、団地が多くなり、住宅地として発展しつつあります。そんな町の中にも、昔から古い伝統を持つ萬古焼きが行なわれ、家々には鉢や茶わんなどが並べられ、古いものと新しいものとが同居しているといった感じをうけます。学校の松並木をたどって行きますと、志氐神社に入ります。ここで写生大会が行われたこともあって、子供たちの楽しい思い出の一つとして、忘れることのできない人もいることで

しょう。この志氐神社も境内に結婚式場ができ、昔の姿を残しながらも、少しずつ姿を変えてきております。校庭に一歩足を踏み入れれば力強い松の木や桜の木、そして校庭のあちらこちらに、「第何回卒業生記念」と記された文字を見出すことができ、羽津小学校の長い歴史が感じられます。

座 談 会

「あすの羽津小学校を語る」

出 席 者 (五十音順)梅本 金吾 (学校医)

大森 光栖 (百年史編集委員長) (紙上参加)

柏木 一三 (百周年記念事業実行委員会会長)

小林 文衛 (学校長)

榊原 馨 (四十七年度PTA会長)

藤井泰治郎 (羽津地区連合自治会長)

森 源八 (四十八年度PTA会長) (紙上参加)

森 安吉 (羽津地区青少年育成協議会会長)

司 会 三栗谷信雄

| 司 会 | 羽津小学校の創立百周年を記念して百年史の編集が進められていますが、その完成も近くなりました。本日の座談会では「あすの羽津小学校はどうあればよいか」という内容のお話合いをしていただき、その要旨を掲載して百年史の最後のしめくくりにしたいと思います。将来のことを考えるには、現状がどうなっているかということから出発しなければなりませんが、まず校長先生、学校管理者として本校の現状についてお話しをお願いします。 | |

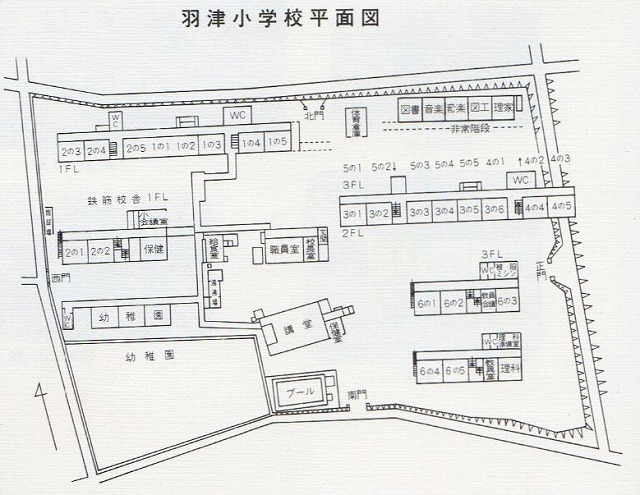

| 小 林 | 現在児童数は1,213名、学級の数が31クラス、それに今年から特殊学級2クラス、児童数で24名(みはと学園のこと)が本校に編入されました。現状は、外部から見ると非常に順調のようでございますが、急増する児童の学カを低下させないように懸命の努カが必要です。校舎の新築の問題で絶えず関係方面に陳情を繰り返しておりますが、いずれに致しましても校地が限定されていることであり、更に、幼稚園が校地の一部を使用しておりますので非常に苦しい状況でございます。 | |

| 司 会 | 梅本先生、他校と比較して本校の児童の健康状態はどうでしようか。 | |

| 梅 本 | 他校と比べてと、言われますと資料を持ちあわせておりませんのでよく判りませんが、本校の児童の健康状態は、昔と比べてとにかく非常に良くなっております。私、この学校の校医になってもう25年になりますが、この点ははっきりと言えます。 | |

| 司 会 | 赤痢事件というのがありましたが、保健衛生の面ではどうでしようか。 | |

| 梅 本 | 赤痢事件はもう10年くらい前でしたか。 | |

| 司 会 | 昭和37年です。 | |

| 梅 本 | ああ、そうでしたか。確か2月ごろで寒い時期でした。 | |

| 小 林 | 記録に出ておりますが、昭和37年2月14日の給食記念の日です。 | |

| 梅 本 | 給食記念日に出したお祝いの餅が発端でした。 | |

| 榊 原 | 森(安)さんがPTA会長の時ですな。 | |

| 森(安) | 会長ではありませんが本部役員でした。 | |

| 梅 本 | ちょうどそのころ流感が流行っていまして、流感で下痢をしている患者さんもたくさんいました。 それで、初め手を打つのが遅れたこともありました。その内に、小学生だけに患者が増えてくるのでおかしいということになりました。 |

|

| 司 会 | 真性の赤痢でしたか。 | |

| 梅 本 | 真性です。 | |

| 司 会 | もう今ではそんな心配はありませんか。 | |

| 小 林 | 私、この学校に来てまだ日が浅いのですが、赤痢事件のことは度々話に出ます。給食室の機械設備は整備されていますが、建物は昭和25年にできた古いものです。しかし、建物の内部は衛生に細心の注意が払われていますのでその心配はございません。給食室の中に入るのに、別の履物に履き替えて入ることにもなっております。 | |

| 梅 本 | ほんとうに尊い経験でした。 | |

| 森(安) | 熱風消毒機はその前からありましたが、食器を洗うのは手でやっていました。ところが人手が足りないので食器洗滌機を購入して具えつけた直後でした。あまり機械に頼るのはよくありません。すぐに赤痢が発生した。(笑声) | |

| 梅 本 | 餅屋からもってきた編み笠餅に赤痢菌がついていたのだから、機械には責任ないでしよう。(笑声) | |

| 司 会 | 榊原さん、昨年1年間PTA会長をやっていただきましたが、どんなご苦労がありましたか。 | |

| 榊 原 | 奉仕活動が非常に多いということです。市や県でやっていただかなくてはならないことを、子供たちの状況を見ているとそのままにしておけない。保険団体のことでもそうですが、昨年は蛍光灯の設備や講堂のマイクの設備などをしました。やらなければ子供たちが困る。このような活動をすることが良い悪いは別として、奉仕活動をしなければ支障をきたすという面が非常に多い現状です。 | |

| 森(安) | 資金を作ることと奉仕作業をすることだけで、そのほかには何もできなかった。(笑声) | |

| 榊 原 | 今もその通りです。 | |

| 森(安) | それではちょっとも変っておらんということです。(笑声) | |

| 榊 原 | 市の側からは、設備その他各校平等にという考えらしいのですが、子供がこの学校にきておればやってやりたいことがいくらでもでてきます。 | |

| 司 会 | 森(源)さん、まだ任期途中ですが、会長のお感じはどうですか。 | |

| 森(源) | 四日市のPTA組織の中でも2番目に大きい組織をもつこの学校は、事業活動の面でも、他に類のない立派な活動をしているということは、私たち直接携わる者からも自信を持って言えます。地区自治会をはじめ、消防、安協、婦人会、それに青少協とあらゆる諸団体も、他地区に比較にならんほど立派な活躍をしておられますので、PTAも自然と積極的になってきます。昨年に引き続き今年は、事業活動の第1番に百周年記念事業に協カするという大仕事があり、役員をはじめ会員の皆さん方に格別のご協力をたまわっている次第です。 | |

| 司 会 | 藤井さん、教育行政に対する不満も多いのですが、さしあたって校舎の増改築の点でどのような計画になっていますか。 | |

| 藤 井 | 国が公共事業費の繰り延べ政策をとっている以上なかなか進めにくい現状ですが、給食室は国の助成はなく、市の事業として是非やらねばならないことです。つぎに管理棟の建設、それから体育館を具体化しなければなりません。児童数の増加につきましては、いずれ第二小学校の建設ということを考える必要がでてきます。 | |

| 司 会 | 学校の敷地とか設備には国の設置規準というものがありますが、例えば運動場についてはどれくらいですか。 | |

| 藤 井 | 児童1人について10平方メートルです。 | |

| 司 会 | すると1,200名ですから12,000平方メートル、約4,000坪ですね。(一同 とても足りない………。) | |

| 小 林 | 校地全体で現在19,790平方メートル(約6,0000坪)です。文部省の規準ではないのですが、小学校の敷地としてこれくらいは必要だという数字がありまして、31学級ですと45,000平方メートル(約14,000坪)となり、現在の2倍以上いることになります。 | |

| 柏 木 | わたしの子供のころは、だいたい学校教育などお互いに問題にもしていなかったのですが、今となってその考え方の誤りを痛切に感じているわけで、このような撤を今の人にふんでもらってはいけないと思おております。昔は羽津には高等科はなく、尋常科を出ると四日市とか大矢知の小学枚の高等科へ行かねばならないというように、羽津は教育的な面で遅れていたと思います。積極性がなかったために村は大過なく治まってきたとも言えます。この地に学校ができたのは大きなできごとでした。 ところが、地区の急激な人口の増加で施設の不足が急に表面にでてきました現状では、この限られた敷地の中での活用を考えねばならんと思います。ただ、校地の一部を使用している幼稚園は別の施設ですから、適当な地に移す必要があると思います。 |

|

| 司 会 | 敷地はもう拡張の余地がありませんね。 | |

| 森(安) | 私たちのころは運動場について言えば今より狭かった。 | |

| 柏 木 | 最初は、今の運動場の北側の部分はなかった。その後継ぎ足したものです。児童数に応じて、その場その場で継ぎ足しをしてきたわけです。それから第2小学校の話がでていますが、そうなると第2小学校の方に中心が移って、今の羽津小学校の整備は据え置きということになりはせぬか。まず、今ある学校の整備を第一に念頭におくことが必要です。そして、どうしてもという段階になって第2小学校に伸びてゆくのはよろしいが。 | |

| 森(安) | 児童は1学級40名ですか。 | |

| 小 林 | 45名定員です。それで46名以上になると2学級にしなければなりません。 | |

| 藤 井 | この学校は、教室もたりない、給食室も狭い、管理棟も建てる必要があるというように、しなければならないことばかりです。48年度に管理棟を建ててほしかったのですが、繰り延べ政策のためできなくなりました。それで、せめて給食室だけでも建てるようにと先日陳情に行きました。 | |

| 梅 本 | 人の問題ですが、児童1,000名に対して校医1名と決められているので、この学校の場合校医は2名必要です。昨年からやっと2名になりました。しかし、養護訓導の先生は1,200名の児童の保健関係の仕事を1人でやっておられますが、大変なことだと思います。一般の先生方のお手伝いもありますが。 | |

| 小 林 | それに関連しまして、事務系職員も児童数が1,200名を越しておりますので2名必要です。今は1名ですので増員を要求しております。給食係の方も増員の必要があります。 | |

| 司 会 | 森(安)さん、青少協の立場でいろいろご苦労のことと思いますが、近ごろの子供の校外での生活はどうでしょうか。 | |

| 森(安) | 青少協の活動といっても、結局はそれぞれの親が子供に対するしつけをしっかりやってもらうことが第一と思います。子供の勉強には熱心ですが、しつけには無関心な親が多い。今は一家族の子供の数が少ないので大事にしすぎるのです。 | |

| 司 会 | 行動の面で要注意という子供は相当いますか。 | |

| 森(安) | 中学生に多かったのが、近ごろでは小学校の高学年にまで広がっています。 | |

| 柏 木 | 今の子供は非常に気の毒やと思います。物には恵まれておりますが、心の向くままに動くということができない。今の子供は成人と一緒に扱われておるように思います。もっと子供というものを暖かい眼で見るようにならなければいけない。自分の子供のころのことを棚にあげて、勝手な文句をつけて子供を叱るのはよくありません。良いところを見つけて褒めてやることが大切です。 | |

| 藤 井 | 今の子供はかわいそうだと思います。スクールゾーンのことを考えても、安心して通学できないということは本当にかわいそうです。 | |

| 柏 木 | 子供に自由な時間がない。わたしらのころは自由な時間がありすぎるほどあった。(笑声) 今のように、学校がひけるとすぐに習い屋へ行く。英語やたら、そろばんやたらといって、学校で受ける授業より多い時間通っとる。人間、知識を不必要に詰め込みすぎると、なにか頭でっかちの子供ができて、人と人との連帯感というものの薄い人間ができてしまうのではないかと思います。それに、今の森(安)さんの話にもありましたが、親のしつけ、先生に対する信頼感というものが欠けていると思います。わたしは子供のころ横着かったので、45分の授業のほかに、15分の休み時間はいつも職員室に引っぱられておりました。(笑声) そして、親はいつも学校から呼び出しを受けよった。親に問いつめられて自分の言い訳をすると、「先生が間違ったことを、言われるか」ということで大変親に叱られました。教育というものは学校と家庭と社会とが一体となってしなければなりません。そして、子供の長所を一つでも見つけて褒めてやることです。 |

|

| 司 会 | 榊原さん、ここにおられる卒業生の中で一番お若いと思いますが、子供さんの気持というのを理解できますか。 | |

| 榊 原 | 分かったような分からないようなことですが。(笑声)子供とはいつも話し合っています。子どもの良いところはできるだけ褒めてやることにしています。家業のほうに手をとられて、どうしても子供のことは家内まかせになりがちですが、とにかく、あまり極端に厳しく育てて、萎縮した形にしてもよくないと思い、なるべくのびのびと育てるようにしています。 | |

| 司 会 | 今頃の子供はどうも芯がないような感じがします。確かに体は大きくなっておりますが。 | |

| 柏 木 | 良い悪いは別として、昔は国家という中心がありました。ところが今は自分が中心で、自分中心の動き方をする。自分なりには芯があるが、社会全体を結ぶ芯がない。いまの教育は自分が中心になりすぎて、100人よれば100色が別々にあるようなことです。義務とか耐えるという感覚がありません。 | |

| 森(安) | 今は修身という科目がありませんが、なければそれに代るような教育をして、とにかく心身ともに健全な人間になってもらいたいものです。 | |

| 司 会 | 話題を進めまして、5年10年後、この学校はどういう形で充実してゆけばよいかというお話に移りたいと思います。 | |

| 森(安) | 羽津地区は市の中心部にくらべて、競輪場があったり、コンビナートがあったりして、いろんな面で相当な犠牲をはらっております。それならばそれに見合うものとして、たとえば公共施設を整備するとかいった配慮がなされておるかといえば、そうではなく、公共施設とか学校とかはなんでも差ができないように、各地区平等にということでよくしてくれない。これはまちがいで、犠牲を強いられている分はその見返りとして、学校などの施設をもっとしっかりやってもらって当然と思います。 | |

| 司 会 | 藤井さん、羽津地区でもし第2小学校を建てるとなった場合、いったい地区内のどこに建てることになりましょうか。あまり具体的なことを言うとさしつかえがあるでしょうが。「座談会で、おれの土地に勝手に学校を建てると言っておったがけしからん。」ということになっては。(笑声) | |

| 藤 井 | わたし個人の意見ですが、やはり別名町とか鵤町あたりが理想でしょうな。それから中学校も、今の山手中学は海蔵地区の中学であるということになって、中学校も一つ米洗川の近くに建てることも理想でしよう。それから最近、富田地区への四日市工業高校の移転の問題が、本格的に話が進んできそうです。現在1万坪足らずの校地が、こんどは3万坪になります。将来のことを考えますと、第2小学校に致しましても、初めは児童数5、6百名でしょうが、1,000名ぐらいの規模で作っておく必要があります。そうなりますと、求める位置は先ほど申した辺になりましょう。幼稚園も、小学校の敷地内にあることは好ましいことではなく、別にしたほうがよいと思います。4、5年前から、吉沢地内への移転を具申しております。 | |

| 司 会 | 校長先生、義務教育の小学校の理想的な形というのはどんなものでしょうか。政府は50円か100円の教科書を無料で配布して、それで義務教育の役目を果たしたような気になって、貧しい校舎、設備、少ない教員という悪条件を一向に改善しようとしませんが。大体、PTAの援助がなければ毎日の学校運営に支障を来すという現実は、どう考えても義務教育の学校とは言えないと思います。 | |

| 小 林 | 義務教育である以上は、最高の設備と指導者でもって、子供の一番大切な時期の教育に当らねばなりません。私は本校に着任しまして、校長として、教育上の要望を直接教育委員会に出しております。そして、このような要望にすぐに応じられるような体制にならなければいけないと思います。5年後、10年後というお話がございましたが、さしあたっては、早急に給食室ができて、5年後には管理棟、特別教室が完成しており、体育館もでき、それから幼稚園の移転ということも考えられます。 | |

| 榊 原 | 四日市の教育予算は少なすぎると思います。私が会長をやらしてもらっておりました時も、教委から提案した予算の半分くらいしか通らなかったので、給食室もできませんでした。教育予算を十分にとって、義務教育を充実しなければいかんと思います。いま、第2小学校を作るということが話題にでていますが、いつのことか予想はつきません。第2小学校を作るのなら、それまでにこの学校をもっと充実して、校地も今の倍くらいとって、体育館もプールもどんどん作り、児童数が1,400、1,500名となっても、一つの学校で教育できるような施設を準備してほしいものです。 | |

| 司 会 | 最後にしめくくりのご意見をどうぞ。 | |

| 森(安) | 子供が学校におるときは学校の子供である。地域社会で遊んでいるときは社会の子供であって、地区民全部で指導する。家庭に帰っては自分の子供であって、わが子のしつけに務めるという態度が必要です。そうなると青少協はいらんようになります。(笑声)子供会にしても、「やれやれこれで役がすんだ。もうあとは知らん。」ということでなしに協カしてほしい。また、いま子供がないから子供会に関係がないということでなく、いつか子供を持つ時が来るのですから、地区民として地区の子供の面倒を見てほしい。それでこそ子供会は発展するのです。羽津の自治会は、資金の面でも子供会に理解が深く喜んでいます。 | |

| 梅 本 | さきほどから精神面を重視せよという意味のお話がでていましたが、羽津の子供が心と体と平均して健康に育ってゆくことを願います。 | |

| 柏 木 | 学校施設のことは、この学校が現在置かれている状態でどう充実してゆくかが第一の問題であると思います。そういうような意味で、現校地の拡張ということも考える必要があります。最後に、この百年を契機として、今まで以上に視野の広い世界人としての羽津の子供が育ってゆくように、地区の皆さん方のご協カを切にお願いしたいと思います。 | |

| 司 会 | では編集委員長から一言。 | |

| 大 森 | 有益なお話をどうもありがとうございました。児童数の増加により校舎の増築、管理棟の建築、校地の拡張など計画が山積して、将来は第2小学校の設置が必要とか言われておりますが、まずは現在校の整備充実が最も大切かと思います。校内および校外、家庭における教育の話もありましたが、教育は学校まかせということは大変な誤りで、家庭における教育がいかに大切かということは、現代の世相を見ても分かることです。いまの子供には、先生に対する尊敬の念、信頼感、そして、すべてのことに対する感謝の気持、報恩の精神が薄いような感がします。 百年史編集にあたり有意義な座談会を催していただき厚くお礼申し上げます。より良い百年史を作ってご期待に副いたいと存じます。 |

|

| 司 会 | 長時間にわたりどうもありがとうございました。これで座談会を終らせていただきます。 | |

| (昭和49年2月15日 小学校会議室にて) |

年表

| 西暦 | 年号 | 国内国外の動き | 羽津周辺のできごと | |

|---|---|---|---|---|

| 929 | 延長 | 7 | このころ、垂坂の観音寺が建てられた | |

| 962 | 天徳 | 6 | このあたりが伊勢神宮の領地になった | |

| 969 | 安和 | 2 | いろは歌できる | |

| 1192 | 建久 | 3 | 源頼朝征夷大将軍となる | |

| 1202 | 建仁 | 2 | 諏訪神社ができた | |

| 1203 | 建仁 | 3 | 北條時政幕府の実権をにぎる | |

| 1221 | 承久 | 3 | 武家政権確立する | |

| 1397 | 応永 | 4 | 足利義満金閣をつくる | |

| 1399 | 応永 | 6 | 赤堀盛宗が羽津城と正法寺を建てた | |

| 1467 | 応仁 | 1 | 応仁の乱おこる | |

| 1470 | 文明 | 2 | 田原美作守忠秀が浜田城をつくった | |

| 1543 | 天文 | 12 | 鉄砲伝来 コペルニクス地動説を唱える |

|

| 1555 | 弘治 | 1 | 川中島の戦い | このころ四の日にきまって市が開かれた(四日市という名のおこり) |

| 1560 | 永禄 | 3 | 桶狭間の戦いで織田信長が今川義元をやぶる | |

| 1568 | 永禄 | 11 | 織田信長京都に入る | このあたりが織田信長の領地となった |

| 1576 | 天正 | 4 | 安土城できる | |

| 1582 | 天正 | 10 | 本能寺の変、信長の死 | |

| 1600 | 慶長 | 5 | 関ヶ原の戦 | |

| 1602 | 慶長 | 7 | 東海道五十三次の宿駅にきまった | |

| 1603 | 慶長 | 8 | 徳川家康征夷大将軍となり、江声幕府を開く | |

| 1680 | 延宝 | 8 | 徳川綱吉五代将軍となる | |

| 1683 | 天和 | 3 | このころから製油業がおこった | |

| 1687 | 貞享 | 4 | 生類あわれみの令 | |

| 1693 | 元禄 | 6 | 羽津用水建設にかかる | |

| 1701 | 元禄 | 14 | 浅野長矩、江戸殿中に吉良義央を傷つける | |

| 1708 | 宝永 | 5 | 大地震が起こり午起新田が海中に沈んだ | |

| 1717 | 享保 | 2 | 大岡忠相、江戸町奉行となる | |

| 1727 | 享保 | 12 | 青木昆陽はじめて甘藷を栽培 | |

| 1732 | 享保 | 17 | 享保の大ききん | |

| 1733 | 享保 | 18 | 米価あがり、江戸に米一揆おこる | |

| 1736 | 元文 | 1 | 沼波弄山が桑名の小向で万古焼きをはじめた | |

| 1764 | 明和 | 1 | ワット蒸気機関を改良 | |

| 1769 | 明和 | 6 | イギリスに産業革命おこる | |

| 1775 | 安永 | 4 | 日永の追分に鳥居がつくられた | |

| 1776 | 安永 | 5 | アメリカ独立宣言 | |

| 1783 | 天明 | 3 | 浅間山大噴火、死者二万人 天明の大ききん |

|

| 1789 | 寛政 | 1 | ワシントン、アメリカの大統領となる | |

| 1791 | 寛政 | 3 | 大暴風雨のため大きな被害があった | |

| 1794 | 寛政 | 6 | 伊藤勘助が製網業をはじめた | |

| 1798 | 寛政 | 10 | 本居宣長「古事記伝」を完成 | |

| 1802 | 享和 | 2 | 十返舎一九「東海道中膝栗毛」 | |

| 1832 | 天保 | 3 | 天保大ききん | 森有節が万古焼きをいっそう盛んにした |

| 1833 | 天保 | 4 | 安藤広重「東海道五十三次」 | |

| 1853 | 嘉永 | 6 | ペリー浦賀に来航 | 山中忠左衛門が末永で万古焼をはじめた |

| 1859 | 安政 | 6 | 安政の大獄 | |

| 1860 | 万延 | 1 | 桜田門外の変 | このころ、伊藤小左衛門が製茶業と製糸業をはじめた |

| 1864 | 元治 | 1 | 横浜で月二回の新聞が発行された | |

| 1867 | 慶応 | 3 | 明治天皇即位、大政奉還 | |

| 1868 | 明治 | 1 | 明治維新 | |

| 1869 | 明治 | 2 | 東京遷都 東京横浜間に電信開通 人力車発明 華族、士族、平民の区別を定める |

|

| 1870 | 明治 | 3 | 平民に苗字を許す | |

| 1871 | 明治 | 4 | 郵便制度はじまる 廃藩置県 |

四日市郵便役所(いまの郵便局)ができた |

| 1872 | 明治 | 5 | 学制を定める 新橋横浜間に鉄道開通 職業の自由を許す 太陽暦を採用 |

県庁が四日市におかれた 四日市学校がつくられた(いまの中部西小学校の位置) |

| 1873 | 明治 | 6 | 徴兵令を定める | 県庁が四日市から津に移った 稲葉三右衛門らが四日市港をつくりはじめた |

| 1874 | 明治 | 7 | 羽津学校誕生(光明寺境内)(5月10日) 人民共立学校と名付けた(6月30日) |

|

| 1876 | 明治 | 9 | 日曜日を休日 土曜日を半休とする アメリカのベル電話を発明 |

電信局、裁判所がつくれた 小学校、教師3名、児童男95名、女子50名 |

| 1877 | 明治 | 10 | 西南の役、西郷隆盛死す 東京横浜間に電話開通 |

四日市警察署ができた |

| 1879 | 明治 | 12 | 教育令発布(明治5年の学制は廃止) | 校名を額田学校とする(5月) |

| 1880 | 明治 | 13 | 教育令改正 | |

| 1881 | 明治 | 14 | 国会開設の詔書でる 教育綱領公布 小学校教則綱領公布 |

校舎(ちょんぼり校舎)落成(1月) |

| 1882 | 明治 | 15 | 小学校、教師7名、児童男171名、女121名 | |

| 1883 | 明治 | 16 | 四日市と横浜の間に汽船がかようようになった | |

| 1884 | 明治 | 17 | 四日市港完成 | |

| 1885 | 明治 | 18 | 内閣制度できる | |

| 1886 | 明治 | 19 | 学校令、諸学校通則発布(明治12年の教育令廃止) | |

| 1887 | 明治 | 20 | 東京銀座に電灯つく | 校名を羽津簡易科授業所とする(4月) 校名を羽津小学校と改めた(9月) |

| 1888 | 明治 | 21 | 市制、町村制公布 「君が代」を制定 |

|

| 1889 | 明治 | 22 | 大日本帝国憲法発布 東海道全線開通 |

四日市町となった 羽津、吉澤、八幡、鵤、別名の5村が合併して新羽津村誕生(4月) |

| 1890 | 明治 | 23 | 府県別、郡制公布 教育勅語を出す 第1回帝国会議ひらかれる 小学校令改正 |

羽津尋常小学校と改めた 四日市、草津間に鉄道ができた(いまの関西本線) |

| 1892 | 明治 | 25 | エジソン、活動写真を発明 | |

| 1893 | 明治 | 26 | ジーゼル機関の発明 | |

| 1894 | 明治 | 27 | 日清戦争おこる 御木本幸吉、真珠養殖に成功 |

|

| 1895 | 明治 | 28 | 日本ではじめて活動写真上映 | 四日市と名古屋間に鉄道ができた 四日市幼稚園ができた |

| 1896 | 明治 | 29 | 第1回国際オリンピック大会開く | 商業学校ができた(いまの四日市商業高校) |

| 1897 | 明治 | 30 | マルコーニ無線電信発明 | 四日市市町が市になった |

| 1899 | 明治 | 32 | 第二中学校ができた(いまの四日市高校) 四日市港開港 はじめて電話が使われた |

|

| 1900 | 明治 | 33 | 小学校令公布、尋常小学校を四年に統一 | 新校舎完成(現在の位置)(10月) |

| 1903 | 明治 | 36 | ライト兄弟の飛行機飛ぶ 小学校令改正、教科書国定制度きまる |

|

| 1904 | 明治 | 37 | 日露露戦争おこる | |

| 1905 | 明治 | 38 | 二ヵ年の高等科を併置して羽津尋常高等学校と改めた 諏訪神社に公園がつくられた |

|

| 1906 | 明治 | 39 | 実業夜学校ができた(いまの四日市工業高校) | |

| 1907 | 明治 | 40 | 小学校令改正、尋常小学校を六年に延長 | 四日市に映画館ができた |

| 1908 | 明治 | 41 | 義務教育を六ヵ年に延長したため、高等科を義務年限に吸収し羽津尋常小学校と名称を改めた アメリカの汽船が四日市港に入港した 市立図書館ができた |

|

| 1909 | 明治 | 42 | はじめてガスが使われた | |

| 1910 | 明治 | 43 | 韓国併合 | 二ヵ年の高等科を併置して羽津尋常高等小学校と改めた |

| 1913 | 大正 | 2 | 東京駅できる | 四日市と菰野の間に鉄道ができた |

| 1914 | 大正 | 3 | 第一次世界大戦に参加 | |

| 1915 | 大正 | 4 | 四日市と八王子の間に鉄道ができた | |

| 1916 | 大正 | 5 | 四日市市内にペストの病気がはやった | |

| 1918 | 大正 | 7 | 富山県に米騒動おこり全国に広がる | |

| 1921 | 大正 | 10 | 四日市と湯の山の間にバスが走った | |

| 1922 | 大正 | 11 | 四日市と高田本山との間に鉄道ができた(いまの近鉄) | |

| 1923 | 大正 | 12 | 関東大震災、死傷者20万人 | |

| 1925 | 大正 | 14 | 普通選挙法公布 ラジオ放送開始 |

はじめてラジオがきけるようになった |

| 1926 | 昭和 | 1 | 四日市に劇場(菊水館)ができた | |

| 1927 | 昭和 | 2 | 東京の上野浅草間に地下鉄できる | |

| 1928 | 昭和 | 3 | 第1回普通選挙行なわれる | 市の水道がつくられた 四日市と桑名の間に鉄道ができた |

| 1929 | 昭和 | 4 | 講堂完成(3月) 諏訪公園に図書館ができた 霞ヶ浦に競馬場ができた(いまの競輪場の位置) |

|

| 1930 | 昭和 | 5 | 農村の不況ふかまる 世界的大恐慌おこる |

塩浜、海蔵が四日市布に合併された 公会堂ができた |

| 1931 | 昭和 | 6 | 満州事変おこる | 鉄筋コンクリートの市役所の建物ができた 富田と西藤原の間に鉄道ができた(三岐鉄道) 市営住宅がはじめて建てられた |

| 1936 | 昭和 | 11 | 2.2.6事件 国会議事堂落成 |

四日市築港で「国産振興四日市大博覧会」が開かれた このころから四日市の臨海地帯に大工場の進出がはじまり、工業都市への道を歩みはじめた |

| 1937 | 昭和 | 12 | 日華事変おこる | |

| 1938 | 昭和 | 13 | 国家総動員法できる | 大雨のため三滝川堤防がこわれ、四日市市内は水浸しになった |

| 1939 | 昭和 | 14 | ドイツ、ポーランドに進入し第二次世界大戦はじまる | 市民病院ができた |

| 1941 | 昭和 | 16 | 太平洋戦争おこる (12月8日) 国民学校令公布(義務教育を8年に延長し戦時教育体制に入る)(3月) |

第二海軍燃料厳がつくられた 富田、富洲原、羽津、常磐、日永が四日市市に合併された 四日市市立羽津国民学校と改めた(4月) |

| 1942 | 昭和 | 17 | 防空訓練さかんに行われる | 富士電機の工場が羽津につくられた 国道一号線ができた |

| 1943 | 昭和 | 18 | 南方戦線で日本軍の敗色こくなる | はじめて保育園がつくられた(日永) 内部、四郷が四日市市に合併された 四日市保健所ができた |

| 1944 | 昭和 | 19 | B29の本土空襲はじまる | |

| 1945 | 昭和 | 20 | 原爆投下 日本の無条件降伏により終戦(8月15日) 連合国軍の日本占領 神道と国家の分離令でる。 |

空襲のため四日市市の中心部は焼失 〔6月18日〕B29約35機、焼夷弾約三万個を投下、死者505人、重軽傷者503人、行方不明者45人、全焼家屋9,372戸 〔6月22日〕B29、9機海軍燃料廠を爆撃 〔6月26日〕B29、36機、塩浜の工場地帯を爆撃 〔7月9日〕B29、50機、工場地帯を爆撃 〔7月24日〕P51戦闘機が泊山の住宅地帯を機銃掃射 〔7月28日〕グラマン戦闘機、8機、塩浜地域を空襲 |

| 1946 | 昭和 | 21 | 新憲法公布 | |

| 1947 | 昭和 | 22 | 教育基本法、学校教育法公布 6・3・3・4の新学制実施 |

|

| 1948 | 昭和 | 23 | 極東軍事裁判終る 東条英機ら絞首刑 |

四日市市立羽津小学校と改める、高等科は廃止し新制中学に編入(4月) 羽津小学校は山手小学校に吸収され、児童は同校に通学(校舎は旧海蔵小学校)(5月) 県立塩浜病院ができた |

| 1949 | 昭和 | 24 | 中華人民共和国成立 | 四日市市立羽津小学校復活校舎もどる(7月24日) |

| 1950 | 昭和 | 25 | 朝鮮動乱はじまる | 第三校舎新築、給食室完成、学校給食はじまる |

| 1951 | 昭和 | 26 | サンフランシスコ講和条約 児童憲章制定 |

|

| 1952 | 昭和 | 27 | 第三校舎西側に一教室増築 | |

| 1953 | 昭和 | 28 | テレビ放送開始 | |

| 1954 | 昭和 | 29 | 小山田、川島、神前、桜、三重、県、大矢知、八郷、下野、河原田が四日市市に合併された 城山保育園ができた(7月1日) |

|

| 1956 | 昭和 | 31 | 南極観測船宗谷出発 | 近鉄四日市駅ができた |

| 1957 | 昭和 | 32 | 東海村に「原子の火」ともる ソ連の人工衛星打上げ成功 |

水沢、保々、三鈴の一部が四日市市に合併された 緑ヶ丘の住宅が建てられた |

| 1958 | 昭和 | 33 | アメリカの人工衛星成功 | 昭和四日市石油が操業をはじめた |

| 1959 | 昭和 | 34 | ソ連の宇宙ロケット月の裏側の撮影に成功 | 伊勢湾台風 |

| 1960 | 昭和 | 35 | 日米安保条約調印 カラーテレビ本放送開始 |

市民ホール、国鉄四日市駅ができた |

| 1961 | 昭和 | 36 | ソ連宇宙飛行に成功 | |

| 1962 | 昭和 | 37 | アメリカ人間衛星船成功 | 羽津小学校に集団赤痢発生(2月) |

| 1963 | 昭和 | 38 | 名四国道ができた 放送設備完成 |

|

| 1964 | 昭和 | 39 | 東京オリンピック開かれる | 創立90周年を迎えた |

| 1965 | 昭和 | 40 | 羽津幼稚園ができた | |

| 1967 | 昭和 | 42 | 鉄筋コンクリート校舎(普通教室6)の新館完成 | |

| 1968 | 昭和 | 43 | 明治百年記念式典 | 42年に引続いて、鉄筋校舎(普通教室6)完成 |

| 1969 | 昭和 | 44 | アポロ11号月着陸、人類はじめて月におり立つ 日本万国博開かれる |

簡易プール竣工 飼育舎完成 |

| 1970 | 昭和 | 45 | 焼成窯およびこれにともなう作業場完成 | |

| 1971 | 昭和 | 46 | 鉄筋三階建校舎(普通教室12教室)完成 | |

| 1974 | 昭和 | 49 | 創立百周年を迎えた | |

この本を編集するにあたって、次のみなさんのご協力を得ました。

「思い出話」の原稿をお寄せくださった方

明治の卒業生

森稲治郎、矢守貞吉、栗田紀通、味香啓太郎、後藤弥太郎、藤井喜一、森耕太郎、森真現

村井恭洲(旧姓山本恭次)、藤井文作、富永一男、柴田とさ(旧姓平野)

大正の卒業生

伊藤吉次郎、藤井七三、平田源九郎、藤井富三郎、森ミツオ、森清次、広瀬謙治郎、宮田健蔵、小井正二

昭和の卒業生

梅本きん、藤井正雄、森精一、藤井信蔵、森良治、安藤賢次郎(旧姓森)、山本登、森ひな子(旧姓藤波)

伊藤總子、岩田英郎、宮田暢夫、中村功、若林貞子(旧姓森)、市川清、木下勇、藤井武弘、森守、広瀬健一

森文衛、森守郎、斉藤隆、広瀬三枝子、後藤あき子、中浜久美子

資料を提供してくださった方

山口正三、藤井富三郎、大森宗昭、富永寿、森源八、森精一、山中孝吉、森沢男、舘彰、志?神社 (敬称略)

また、つぎの書物から資料を収集しました。

羽津小学校九十周年「校誌」

森真現著「勢陽読史雑考」

編集後記

この本は、卒業生諸兄姉の思い出話を主な資料として編集したもので、「卒業生が語る母校百年の歩み」という副題をつけたのは、このような意味であります。原稿をお寄せ下さった方、写真、証書などの貴重な資料をお貸し下さった方、原稿募集についてお骨折り下さった各卒業年次代表の方々に、心からお礼を申し上げます。さらに、小林文衛校長、舘彰教頭をはじめ幾人かの先生方の蔭のご協カに対し、これまた厚くお礼を申し上げます。

原稿の募集から編集完了まで約六ヶ月、委員一同全力をあげてこれに当たりましたが、非力のため極めて不満足なものとなって、ご期待に副えない結果となりましたことをお詫びしなければなりません。

昭和49年3月1日

羽津小学校百年史 編集委員長 大森光栖

編集委員 伊東礼子 大森和子

加藤光子 草川孝子

鶴巻首合子 宮永千代子

三栗谷洋子

写真担当 内山治男

監 修 三栗谷信雄